说起夏衍,你首先想到的是什么呢?是被选入课本的报告文学《包身工》?是话剧《上海屋檐下》《秋瑾传》?是他担任剧本改编的电影《烈火中永生》《祝福》《林家铺子》《革命家庭》?是他翻译的高尔基长篇小说《母亲》?抑或是他丰富而珍贵的邮票收藏,以及他与爱猫之间唏嘘而感人的生活故事?

今年,是这位文学、电影、戏剧作家、文艺评论家,翻译家,社会活动家,中国左翼电影运动的开拓者、组织者和领导者之一诞辰120周年的纪念。同时,由他担任第一届主席的上海市文学艺术界联合会也迎来了她成立70周年的“生日”

在这样一个颇具意义的特殊时点,上海市文联的相关领导和艺术家代表开启了一次属于文艺人自己的特殊“艺行”——走进“老前辈”“老领导”夏衍的“上海屋檐下”,阅读他波澜壮阔的人生故事,重温他在上海工作与生活的温情点滴——更重要的是,在“老前辈”的足迹与事迹里,对照、反观、激励我们自己。

梧桐深处的文化记忆

夏衍的一生有近三十年的光阴在上海度过,搬过好几次家,从1930年的虹口塘山路业广里,到淞沪抗战时期的爱文义路(今北京西路)普益里,再到南京西路静安寺重华新邨,安亭路41弄19号(今乌鲁木齐南路178号2号楼)是他在上海最后一处寓所。

夏衍旧居外观

这是一幢三层砖木结构的英国花园式住宅小楼。据夏衍孙女沈芸介绍,新中国成立后爷爷一家就迁入了安亭路41弄19号,在这里住了五年,直到1955年他受命赴京,担任文化部副部长,而今庭院里一棵60多年树龄的大树还是父亲当年种下的。

夏衍的书房 自上海解放后至1955年离沪赴京前夏衍一直在此处理公务、进行文学创作

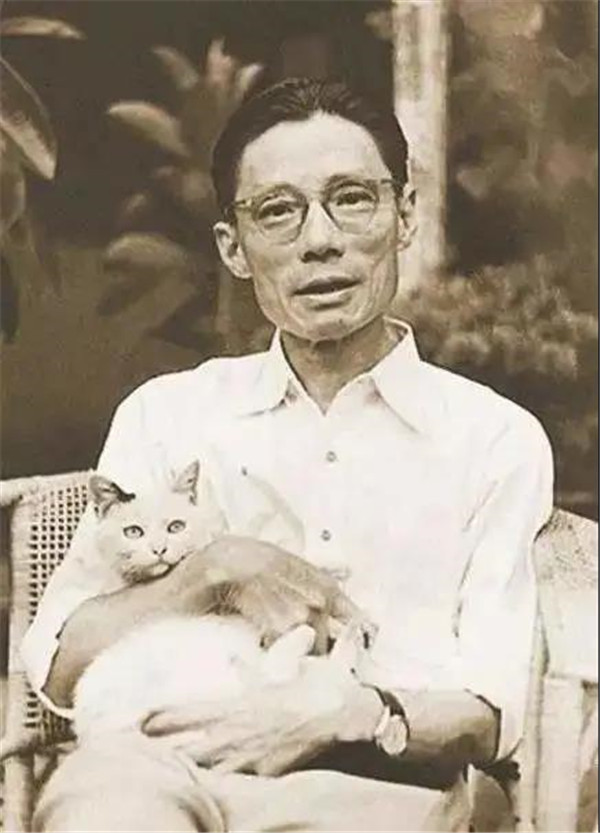

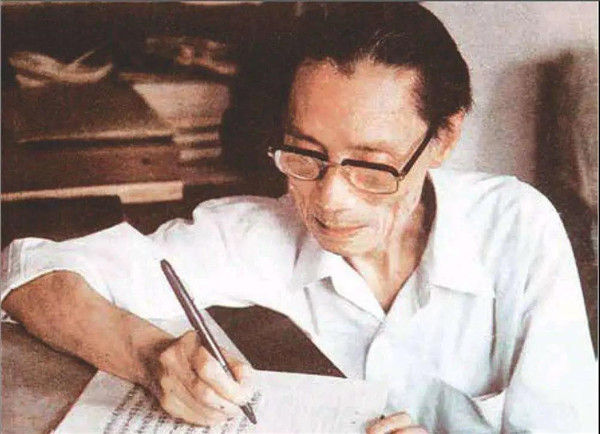

工作中的夏衍

当时的夏衍正担任上海市委宣传部部长。1950年7月上海市文联成立,夏衍又当选为上海市文联首任主席。住在这里的这五年,是夏衍任务最重、工作最忙、睡眠时间最少的时期。每天从清晨到深夜,他会见文艺界人士,接管各类文化单位,了解文化界队伍情况,并向群众团体做形势报告。

某种意义上,这桩小楼也是对他那段时光工作、创作、生活的一个见证,而他和他的家人在此居住生活的时光也成了这幢小楼最重要的历史片段和人文积淀。

更紧密地团结,更勇敢地创造

小楼究竟只是记忆与生活的载体,夏衍的“上海屋檐下”,让大家由衷服膺且不由惊叹的,毫无疑问还是夏衍本人壮阔的人生经历与辉煌的艺术履历。

夏衍旧居一楼的展陈以“夏衍与上海”为特色。梳理了夏衍在上海的足迹,以其具有“红色文化”“海派文化”特质的历史事件为主线,全面回顾了他在上海加入了中国共产党后于不同住所辗转工作、生活、革命的曲折经历,创刊鼎鼎有名的《救亡日报》,翻译《妇女与社会主义》《母亲》等著作,创作话剧《上海屋檐下》、电影《风云儿女》,筹办《光明》刊物等历程……

夏衍文学集

有几块内容,令大家印象尤其深刻。其一毫无疑问就是“左联”。

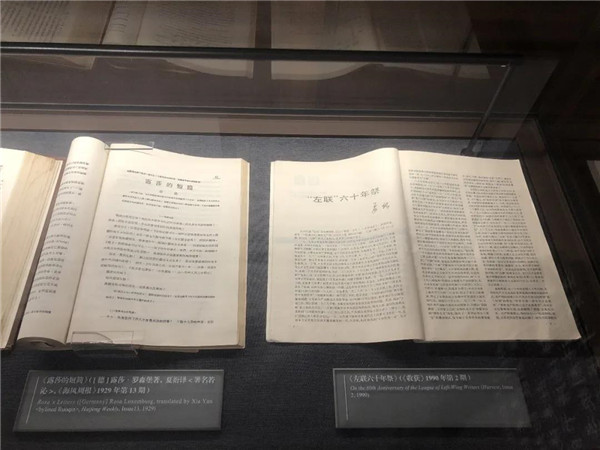

夏衍1927年加入中国共产党,他以翻译家为公开身份,翻译了《欧洲文艺思潮论》,翻译出版了高尔基的小说《母亲》。1929年,中国左翼作家联盟开始了筹备与组织,夏衍是12人筹备小组成员之一,也是“左联”发起人的名单和“左联”纲领拟定和起草的主要参与者。“左联”的成立是中国现代文学史上的一件大事,它标志着中国新文学运动进入了一个新的阶段,对中国现代革命文学的发展具有深远的影响。

夏衍旧居展示的部分文献资料

正如大家感叹的,团结与创造,是夏老在从事文艺工作的过程中始终非常看中的内容:“思想上统一起来、拧成一股绳,最大限度地发挥文艺的作用”,而他是“真正做到了身体力行”,自己懂创作,深入创作一线,所以更知道要怎样引导创作。

与筹备“左联”几乎同时,夏衍还和郑伯奇、冯乃超等一起创立了上海艺术剧社,并第一次提出了“无产阶级戏剧”的口号。更通过了剧社的演出活动,密切了“左翼”剧人与上海话剧界人士的联系,推动了上海戏剧界的联合。

这块展板介绍了上海艺术剧社的活动

展板上的“‘普罗’话剧”指的就是上海艺术剧社推崇的“无产阶级戏剧”。下层市民的悲苦生活是夏衍剧作的重要题材。1937年,他完成了话剧剧本《上海屋檐下》,该剧问世后又不断被改编重演,成为中国现代艺术的经典。

其中,1950年代民主德国排演的《上海屋檐下》剧照不出意料地引起了大家的讨论:什么叫深扎,什么叫讲好中国故事,夏公通过自己的创作,或许就提供了某种值得思考的范例。

夏衍是“硬性”电影的主张者

戏剧之外,还有电影。1933年,中国电影文化协会在上海成立,同年3月成立了党的电影小组,夏衍任组长,领导左翼电影运动。夏衍任编剧的第一部影片《狂流》被誉为“中国电影界新路线的开始”。

《祝福》《林家铺子》……这些由他担纲剧本创作的电影都是中国银幕上闪耀的经典。而他以“周皓”的署名创作的电影文学剧本《烈火中永生》更是影响了一代人中国人,“头可断,血可流,共产党员的意志你永远打垮不了的”的台词,很多人至今耳熟能详——这就是艺术的力量。

展板上,夏衍在第一次上海市文代会上的发言引发了大家的关注与讨论。

“更紧密地团结,更勇敢地创造”。夏衍在第一次上海文代会上所做的总报告正以此为标题。

1950年7月,由夏衍、巴金、于伶、贺绿汀、冯雪峰、梅兰芳、周信芳等老一辈文艺家发起创立的上海市第一次文学艺术工作者代表大会在解放剧场隆重举行。

大会推举产生了首届主席团成员,夏衍为主席,冯雪峰、巴金、梅兰芳、贺绿汀、赖少其为副主席。大会上,夏衍发表了他亲自撰写的主旨报告《更紧密地团结,更勇敢地创造》,表明了代表大会的主要任务和今后的方向。他的报告,总结了一年多来上海文艺工作的成就,也指出了不足,受到代表们的热烈拥护,也得到了上海市领导陈毅、潘汉年等同志的肯定。

70年过去了,在打响“上海文化”品牌的当下,“团结”与“创造”也依然是上海文艺界的主旋律。

某种意义上说,上海文联人对夏衍故居的探访,也是后来者对于先驱者作出的一次庄严承诺:作为新时代的文艺工作者,将继续秉持前辈们的信念,团结一致,戮力同心,深扎时代、深扎生活、深扎人民,肩负使命和担当,完成最鲜活的创新与创造,与时代共振,与生活同行,真正成为广大人民的精神知音。