美丽上海追梦人·文明好家庭|浦东顾天来、郑君华家庭:医者仁心 无私奉献

2018-8-6 14:23 来源:东方网 作者:胡靖宜 选稿:吴怡闻

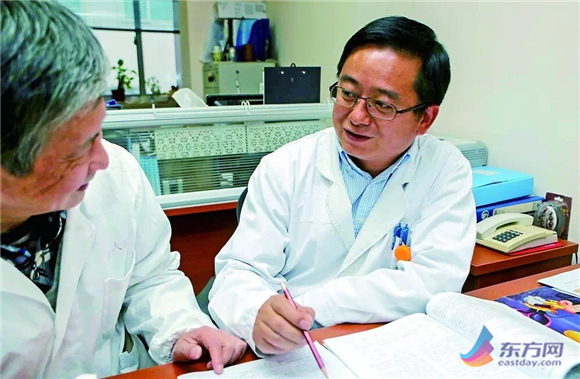

图片说明:顾天来、郑君华夫妇 胡靖宜/摄

“求恩继志今何在?现世医护亮节操。救死捐生常辛苦,老少安康含泪笑。”这段诗句出自于郑君华的父亲郑开邦。作为我国的第一批药剂师,郑开邦对于医德的崇尚也成了日后闪耀在顾天来、郑君华夫妇心中的一盏明灯,也成了这个“全国文明家庭”的传承。

顾天来、郑君华夫妇是浦东新区张江镇环东村人,郑君华是浦东新区人民医院外科医生,顾天来是该院医患纠纷协调办公室主任。同在一家医院工作的他们没有想到,一次造血干细胞捐献会引起日后不少关注,而旁人有所不知的是,捐献造血干细胞的决定竟源于一篇文章。

贡献自己的一份力量

2001年9月,一篇讲述台湾地区造血干细胞捐献者的故事被刊登在《读者》上,作为医生的郑君华阅读后,感触颇深。“我当时在考虑一个问题,为什么台湾这样一个岛屿,都存在大量的造血干细胞捐献者,而在当时的大陆,捐献者却寥寥无几,且配型成功比例非常低。”郑君华觉得自己应该做点什么,当即拉着丈夫一起,报名参加中华骨髓库,次年,妻子郑君华成功捐献造血干细胞,成为中国大陆第12位捐髓者,这也是我国卫生系统首位捐髓者。

图片说明:作为一名医务工作者,郑君华始终把父亲的教诲放在心中

“我当时也没想那么多,虽然自己是医生,但是最早知道白血病并非不治之症也是从媒体上得知,了解到造血干细胞的作用后,我觉得可以去试一下,就算对身体有轻微的影响也没关系,这是一份责任。”郑君华说道。十多年的时间过去了,据郑君华介绍,当初接受细胞移植手术的患者身体各方面都很健康,也因为这件事,两家人犹如“亲人般”,每年春节都会聚在一起吃年夜饭。

如今,郑君华每年都会带着自己的儿子参加各类志愿者活动,“我希望他能明白,在我们这个家庭,无私奉献是一种光荣,这也对他以后的人生有帮助。”

不打120先找顾医生

早在郑君华夫妇被媒体报道前,丈夫顾天来已是环东村出了名的“白衣天使”。郑君华表示,“90年代的时候通讯、交通都没现在发达,那时候村里人有点小毛小病,第一个想到的就是我丈夫,不管刮风下雨还是半夜三更,只要接到村民电话,他就立马出门。”“有些病我一下子也看不出个所以然,只能用些‘土办法’尽量帮村民找出病因”,顾天来说道。久而久之,环东村的村民毛病不管大小首先想到的不是120而是顾天来。

能解决的顾天来义不容辞,而他不能诊断的则会尽量利用自己的资源帮助他人。一次,顾天来突然接到一个陌生电话,只听电话那头不断传来感谢的话语。突然接到这样一个电话,顾天来有点懵,聊了几句才回忆起这样一件事。

图片说明:调岗至行政岗位后,顾天来依旧尽职尽责

1998年前后,一位村民因为检查出肺癌找到了顾天来。“当时能治疗肺癌的医院就不多,加上地处农村地区,想治好这个病对于村民来说难如登天。”顾天来说道:“这是人命关天的事。”于是,顾天来利用自己的资源多方打听,终于联系到了上海市肺科医院的专家,经过治疗后,这位患者的病至今没有复发。而那个陌生电话便是这位患者在60大寿时特地打来的感谢电话。

无私奉献世代传承

顾天来、郑君华夫妇的奉献精神离不开家庭的传承和父母的教导,而说起他们的父母,又是另一段故事。

顾天来的祖辈世代从医,他的爷爷年轻时就曾开设中药铺,为一方百姓就诊开药。顾天来向记者分享了这样一个故事:在他小时候就知道爷爷开设的药铺始终不以盈利为目的,当时很多人买不起药就在顾天来爷爷的药铺里赊账,而这一赊就是好几年,许多账单到药铺关闭后也没能还上,而顾天来的爷爷并没有因此去追讨,认为当时的条件下大家都不容易,能让则让。

同样的无私奉献精神也体现在郑君华的父辈郑开邦身上,作为我国第一批药剂师,老郑退休后曾接受医药有关单位的返聘,然而在这段时间里,老郑从未拿过返聘单位一分工资,郑君华说道:“在我父亲眼里,这些都是他应尽的义务,在能做的时候多一点奉献。”结束返聘工作后,老郑去了药店干活,但因为看不惯老板的“商业味”,没过多久便辞了职。“父亲一辈子和医药打交道,关于医生的底线他也坚守了一辈子”,郑君华表示。

图片说明:郑开邦所写诗集

如今,70多岁的老郑爱上了写诗,到现在已经坚持写了10多年,且几乎每天都要创作。开篇的诗句正应了女儿女婿现如今作为医务工作者的职业精神,而“救死捐身”也成为老人教育子女的一句话。

包容来自家人

顾天来、郑君华两人的工作并不好做,尤其在当下医患关系较为紧张。郑君华是外科医生,忙的时候一天要做好几台手术,而顾天来则负责协调纠纷,这是一份里外不讨好的工作。正因如此,从小到大,陪伴儿子的时间要比常人少许多,这种情况下,郑君华的公婆承担了许多教育抚养小孩的责任。

图片说明:幸福美满的一家人

“我的婆婆性格属于外向型,直来直去的,但也教育小孩子这方面丝毫不怠慢”,郑君华说道:“人家都说隔代带小孩子容易溺爱,而我的婆婆在教育孩子这方面总能和我保持一致,绝不过分爱护。”郑君华的婆婆有一句话常挂在嘴边,“小孩子要放在心理疼。”

一家人在一起最重要的就是包容和体谅。

“孩子也知道我们俩不容易,所以几乎没有怨言。”在郑君华儿子14时,学校曾要求给父母写一封信,在信中,儿子对于父母的爱与体谅用最直白的方式表现了出来。“我当时看完眼泪马上就下来了,确实这些年来因为工作的关系,许多事情都是小孩子自己扛过去的。”郑君华说。

现在,孩子长大了,虽然有时还会跟郑君华顶几句嘴,对爷爷奶奶和外公却孝敬有加,从不顶嘴。因为他知道,他们在他成长过程中给予了太多太多。在顾天来和郑君华眼里,被评为“全国文明家庭”后,一家人没感觉到有什么不一样。小家依然按照原来的节奏运转着,夫妻俩依旧那么忙碌。

再过几天,郑君华又要带上儿子去参加志愿者活动了,虽然儿子未来将不再选择从医,但这份无私奉献的精神将一直传承下去。

(文内图片除特别标注外,均由顾天来、郑君华夫妇提供)