“国之重宝在上海”——“故宫文物南迁”文化走读活动在沪举行

2018-10-16 17:34 来源:东方网 选稿:吴怡闻

半个多世纪以来,有关故宫国宝在抗战烽火中如何逃出日军铁蹄魔爪已经造就了无数动人的故事和传说。2018年10月13日,中国上海国际艺术节举办了“国之重宝在上海”——故宫文物南迁文化走读活动,致敬用生命守护着国宝的安危和民族的复兴希望的故宫护宝人。

图片说明:故宫文物抵沪存放和离沪赴宁的两条路线

“九·一八”事变之后,东三省沦陷,当时的中国风雨飘摇。故宫博物院动议将所藏文物精华南迁,1933年3月5日中午12点左右,包括王羲之《快雪时晴贴》在内的第一批2118箱文物顺利抵达上海外滩金利源码头。此后,在将近四个月的时间里,先后有五批文物抵沪,共计19557箱,保存在法租界天主堂街26号和英租界四川路32号两处库房里。1936年12月,分五批由专列转迁南京,存入新建的朝天宫保存库。

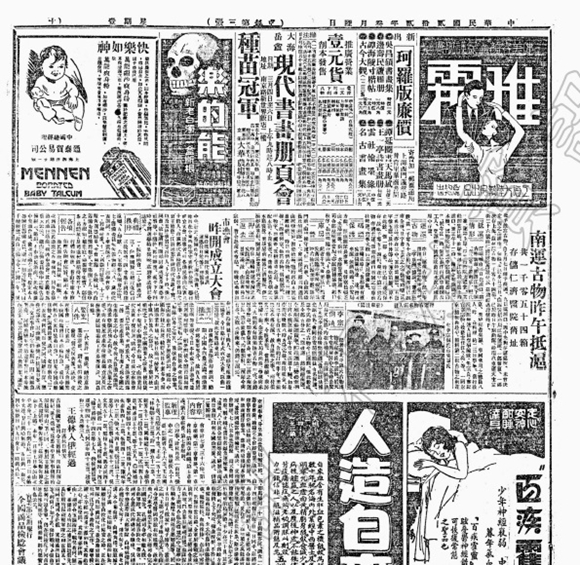

图片说明:1933年3月6日《申报》刊登的第一批文物运抵上海的新闻报道

文物在上海存放期间,除了常规的清点、登记在册外,还曾走出过国门。1935年11月28日至1936年3月7日,选送瓷器、书画、铜器、玉器、织绣、古籍、折扇、景泰蓝、漆器等文物1022件,参加在英国举办的“伦敦中国艺术国际展览会”,轰动欧洲,吸引了42万多名观众。赴英展览之前,1935年4月8日先在上海外滩中国银行大楼二层进行预展,原定4月30日闭幕,由于观者络绎不绝,不得不延期到5月5日才结束。

故宫文物的南迁,还意外地促成了出版界的一件大事,即文渊阁《四库全书》选本的影印出版。早在1917年商务印书馆的负责人张元济即有心进行这项伟大的工程,然而历经十数年的尝试,该计划因为各种各样的原因而数度流产。1933年3月当故宫收藏的文渊阁《四库全书》随故宫文物南迁至上海后,影印《四库全书》的希望再度燃起。很快,教育部与商务印书馆签订合同,经过专家多方论证,最终决定出版《四库全书珍本初集》。从1933年11月17日开始,在天主堂街二十六号故宫博物院上海储存处空地,建起临时摄影工场,到1935年7月分四期陆续将选定的书目出齐,共计231种,分装1960册。商务印书馆影印《四库》的愿望,历时18年,遭遇四次挫败,终于在第五次取得初步成功。虽然未能全文影印,付印初期也曾遭遇非议,但出版后广受欢迎,反响强烈。

本次行走活动组织方带领参与者体验故宫文物抵沪存放和离沪赴宁的两条路线。抵沪存放路线为:新开河路人民路路口小广场(金利源码头旧址,文物由船运到达上海处)-天主堂街26号仁济医院旧址(今延安东路四川南路口,主要文物存放上海地点)-四川路32号业广公司货栈(今四川中路元芳弄北侧)。离沪赴宁路线为:四川路32号业广公司货栈(今四川中路元芳弄北侧)—爱多亚路(今延安东路)-虞洽卿路(西藏中路)-静安寺路(南京西路)-卡德路(石门二路)-麦根路(石门二路)-苏州河舢厂新桥(恒丰路桥)-金陵路(秣陵路,也曾成为麦根路)-康吉路-麦根路车站(上海站)。

图片说明:故宫人王戈在首席公馆酒店作题为“记忆与认同:用话剧《海棠依旧》重温故宫文物南迁”的讲座

文化行走活动后,特邀《海棠依旧》编剧、故宫副研究馆员王戈在徐汇区首席公馆酒店作题为“记忆与认同:用话剧《海棠依旧》重温故宫文物南迁”的精彩讲座。王戈表示,重走故宫文物南迁之路,是当代人写给历史的一封“家书”,“故宫文物承载着民族的文脉,是一个国家历史厚重的直接印证”。王戈说,话剧和文化行走,都是一种形式,目的是为了向1933年至1950年故宫博物院文博播迁过程中,押运文物及留守本院的全体故宫前辈,致以崇高的敬意!

线路策划者,来自人文走读潮牌V-Cité的吴佳丽在接受采访时表示,长期以来,自己对人文行走的旅游方式情有独钟,而这条线路从策划到实地走访再到最终落地历经半年时间,“现在的城市发展日新月异,但伴随着现代化进程,许多的旧时路名不存,而且即使是路名仍在,门牌号也几经变迁,正是这种跌宕曲折,促使我们更加认真对待此次故宫南迁路线的考证。这条路线是首次对公众展示她的面目,也是第一次将国之重宝在上海的这段历史向世人道出,相信会有更多人了解城市走读的重要文化意义和传承作用。‘建筑可以阅读,街区适合漫步,城市始终有温度’,V-Cité提倡的人文走读,就是为了重新找回近在我们身边真实发生过的历史故事。因为这是我们所热爱的城市赖以生存的文化之魂,它所代表的这一段历史深植于城市发展的历程中。”10月28日,主办方还将组织一次张爱玲文化行走活动。