"临时夫妻"还是"忠贞不渝"?--转型期的性道德和性别平等网络调查分析报告

2013-7-15 16:37 来源:上海市妇联 复旦大学社会性别发展与研究中心

伴随经久不息的打工浪潮,一些打工族人群中悄然出现了一种“临时夫妻”。如何看待这种社会现象?在道德和“性福”之间还有没有界限?“临时夫妻”对传统婚姻有没有冲击?需要政府引导、教育还是惩戒?2013年5月,上海市妇联与复旦大学社会性别发展与研究中心以“临时夫妻”还是“忠贞不渝”为题,就转型期的性道德和性别平等问题开展了第四期网络调查。调查共回收有效问卷218份,其中:男性参与者74人,占比33.95%,女性参与者144人,占比66.06%;30岁以下参与者65人,占比29.8%,30岁以上参与者153人,占比70.2%;本市户籍177人,占比81.2%,本市居住证18人,占比8.3%,外省市户籍23人,占比10.6%。问卷数据显示:

一、忠诚是婚姻最基本的门槛

1、半数受访者把婚姻视为性行为的第一原则。

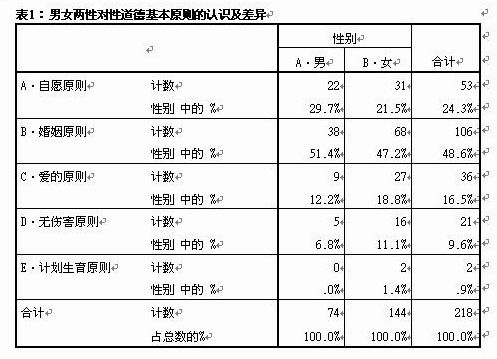

“饮食男女,人之大欲存焉。”在恋爱、结婚、繁衍后代的漫长人生历程中,到底什么是性行为的第一原则?当问及在性道德问题上把什么因素排在第一位时,48.6%的人选择了婚姻,24.3%的人选择了自愿,16.5%的人选择了爱,9.6%的人选择了无伤害,另有0.9%的人选择了计划生育。可见,以婚姻、自愿与爱为前提的性行为是为大家所公认的,也是为社会所总体遵从的。男女两性在这一问题上的认识上,尽管略有差异,女性更多地尊重了情感,男性更多地遵循了理性,但对婚姻、自愿与爱的排序完全一致。

2、绝大多数受访者都不能接受婚姻过程中的不忠。

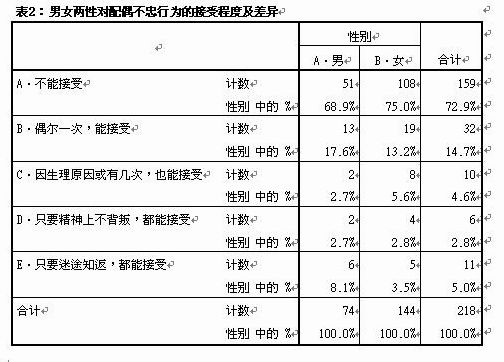

通俗地讲,“临时夫妻”就是“搭伙”与“搭床”。一旦“搭伙”又“搭床”,婚姻中的忠诚二字就受到了极大的挑战。72.9%的受访者都说“不能接受”配偶对自己有过不忠,14.7%的受访者认为“偶尔一次,能接受”,5%的人认为“只要迷途知返都能接受”,4.6%的人认为“因生理原因或有几次也能接受”,只有2.8%的人认为“只要精神上不背叛都能接受”。这说明忠诚是婚姻的基本门槛。此外,对于性问题上的不忠,男性的宽容度似乎略高于女性,认为不能接受的比例低于女性6.1个百分点,认为偶尔一次能接受的比例高出女性4.4个百分点,认为只要迷途知返都能接受的比例也高出女性4.6个百分点。

3、七成受访者都坚守对婚姻的忠诚。

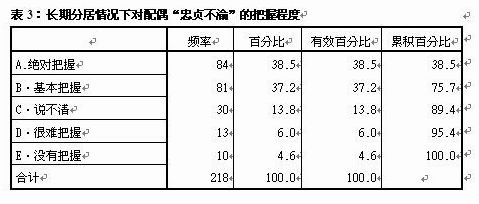

婚姻的最大敌人是夫妇长期分居两地。在问到不得已要接受夫妻“双城生活”两到三年,是否有把握保证自己对配偶“忠贞不渝”的问题时,38.5%的受访者说自己绝对有把握,37.2%的受访者说自己基本有把握,合计占比达到75.7%。可见,大多数人都坚守对婚姻的忠诚,忠于婚姻、忠于配偶、也忠于自己。不过,与此同时也有24.3%的人坦露真言,说自己没有把握、很难把握或者说不清。可见,生理的需求和情感的依靠是一根婚姻线的两根头,哪一头都不能松。客观存在的时空分隔因素的确有可能成为磨断婚姻的一把刀。即便不磨断,也完全有可能成为“临时夫妻”的导火索。

二、“临时夫妻”现象在特定人群中将长期存在

1、“临时夫妻”在外来务工人群中较为多见。

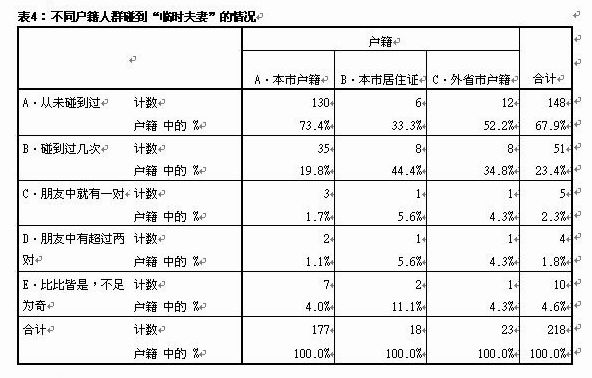

调查中有设置了这样一个问题:您有碰到过“临时夫妻”吗?73.4%的本市户籍受访者说从来没有碰到过,该比例明显高于外省市户籍被访者(52.2%)和拥有本市居住证的被访者(33.3%)。11.1%的拥有本市居住证的被访者认为自己身边的“临时夫妻”比比皆是,不足为奇,该比例又明显高于本市户籍被访者(4.0%)和外省市户籍被访者(4.3%)。尽管这并不能直接反映“临时夫妻”的实际占比,但结合受访者的户籍状况,可以从侧面验证“临时夫妻”现象在外来人口中更为普遍。

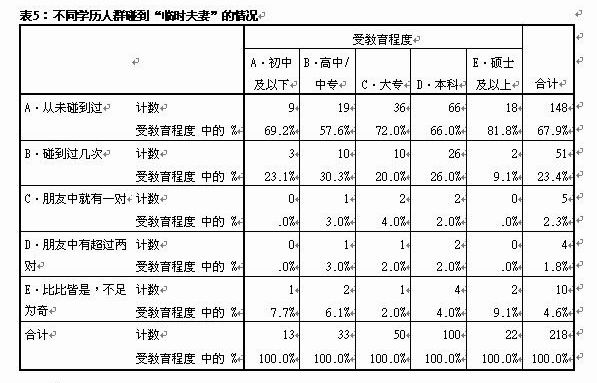

2、低学历人群会更多地接触到“临时夫妻”。

研究不同学历人群也可以发现:具有硕士及以上学位者说自己从未碰到过临时夫妻的比例为81.8%,而具有高中或中专学历的受访者说从未碰到过临时夫妻的比例只有57.6%。这不仅仅是因为外来务工者可能学历不高,由此形成了一个共变影响因素。我们研究发现:具有高中或中专学历的33名受访者中,具有本市户籍的占比60.6%,具有本市居住证的占比30.3%,具有外省市户籍的占比9.1%。由此,不难得到,受教育背景也是一个独立变量。“临时夫妻”现象完全有可能在低学历人群中较为普遍。

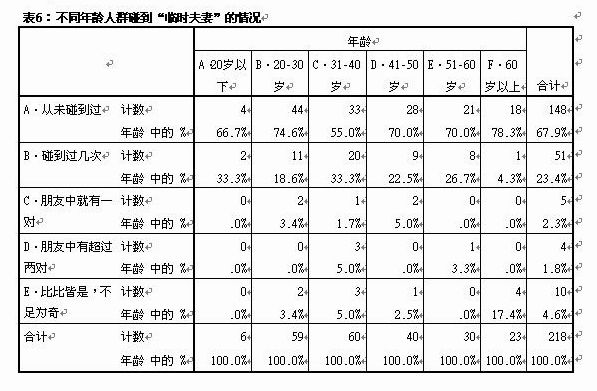

3、“临时夫妻”在中青年人群中的存在比远高于中老年人群。

研究不同年龄人群也可以发现:31-40岁这一年龄段的人群自述“从未碰到临时夫妻”的概率最低,仅为55.0%,“碰到过几次,或自身朋友中就有一对或超过两对的比例最高,合计为45.0%。深究其原因可能存在以下两个方面:第一,该年龄段属壮年期,正处于在外打拼,寻求事业发展的巅峰期,需要精神和生理上的寄托。第二,婚姻进入到一定阶段,热恋期已经过去,难免受到各种因素的干扰,特别是分居两地等因素的干扰。由此,相比于生活较稳定的其他被访者,他们更容易在自己的身边看到“临时夫妻”现象。

三、社会对“临时夫妻”的接受程度很低

1、九成受访者赞成倡导忠贞不渝的生活信念。

存在不等于合理。“临时夫妻”这一现象存在,但绝对不是社会的主流价值观。92.7%的受访者认为要无条件地倡导或至少要创造条件倡导“维护家庭、忠于配偶、白头偕老”的信念。无论男女、老少、高级知识分子还是专业技术工人对此都深表认同。

2、“临时夫妻”现象难以随社会进步而消亡。

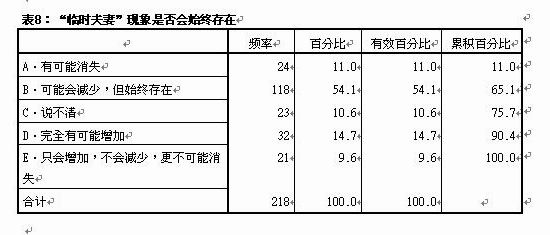

临时夫妻是一种尴尬存在的社会现象。伴随着社会发展与进步,“临时夫妻”现象会不会消亡呢?对于这一问题,被访者的观点不完全一致。认为有可能完全消失的受访者比例仅为11.0%,54.1%的人认为有可能会减少,但始终存在,24.3%的人认为完全有可能增加或者只会增加、不会减少,更不可能消失,还有10.6%的人认为说不清。

3、社会舆论引导将是实施管理的最有效途径。

如果“临时夫妻”现象不会消失,且又对经济生活存在负面影响,那么,到底通过什么途径进行管理呢?受访者的排序是首先要通过社会舆论加以引导(认同率为55.96%)、而后是通过妇联等组织进行教育(认同率为43.11%),再之是通过社会治安进行管理(认同率为36.70%),最后是通过法律手段加以惩戒(认同率为25.23%)。当然,还有一部分人认为,不管政府怎么管,都管不了,政府对此将无能为力(认同率为22.48%)。