战友情│“大帅”徐志耕

2017-10-11 10:19 来源:湘军湘语 作者:管苏清 选稿:王雅雅

写在最前面

铁马冰河日月,醉里挑灯看剑。怀念号角连营、沙场点兵,怀念钢铁方阵、热血年华,以人抒情,以人论理,以人指路,以人当镜,走好今后……

从5月12日起,《湘军湘语》将开辟管苏清先生的军中人物专栏《怀念战友系列》,这位全军首届新闻系毕业的“老新闻”,将带领大伙走进一个与众不同的军人世界,真正走进一个真实的军人世界。

作者介绍

管苏清,江苏盐城人,从军三十二载,戍边千岛要塞,执剑长江一线,爱好文学,喜交友人,曾先后出版《天界》、《天吟》、《霸王行动》等多部文学作品,发表各类文章2000余篇。现为上海市12345管理办公室副主任。

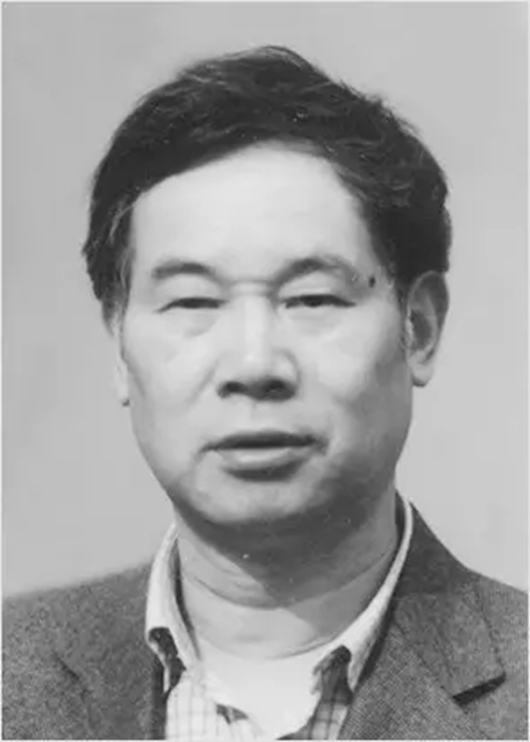

前辈徐志耕,因长篇报告文学《南京大屠杀》让世人皆知其名。他生于绍兴,今年七十有二,与我先后在岱山部队宣传科当干事,人称“大帅”,快人快语,乡音浓厚。巧的是,他1964年参军,我刚出生;他住的筒子楼宿舍,后来我也住了两年多。

从海岛起步,“大帅”实现了文学梦,成为著名的军旅作家。当初他在勤务连当战士,白天忙得坐不住,晚上在海防线上站岗,海风吹,海潮响,引得诗兴大发,创作了诗歌《我为人民守海岛》,发表在《浙江文艺》杂志上,现在看这诗写得只能算是顺口溜,让部队领导眼发光,将他调至宣传科写新闻。他确实也是块好料,3个月,分别在《人民日报》、《解放军报》和新华社用稿8篇。“庙”小不留人,选到《解放军报》学习,谁知4个月后就留任当了记者。后来他的作品不断涌现,有的获得全国报告文学奖。1987年,终成正果,他被调至南京军区政治部创作室,先后任创作员、副主任。

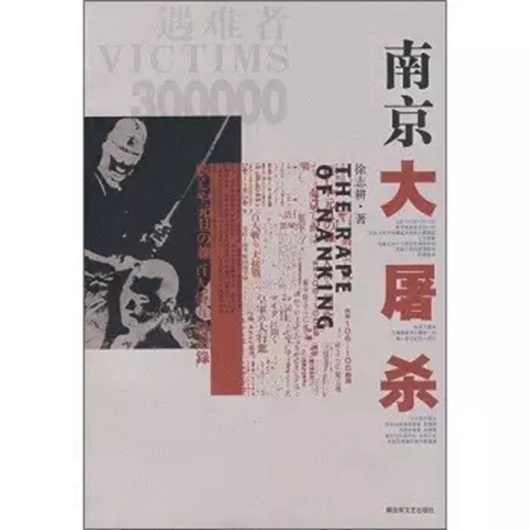

骑着辆自行车,早出晚归,整整3个月,他采访了一百多名南京大屠杀幸存者。那段时光,他沉浸在创作的激情中,笔下流淌出的文字那么真实、那么沉重、那么醒目,三十万亡灵护佑他,历史让他当道义。1987年12月13日,“南京大屠杀”五十周年祭日,他的长篇报告文学在南京举行首发式,读者抢购,九千册书一天售罄。出版当月,共发行十五万册。

这本二十万言之书,将历史的真实还原给了历史,为此获得了第一届全国图书金钥匙大奖。此后,他不断补充、修改、再补充,写了近三十年,中外文再版十多次,有中、英、法、日文等二十多个版本。它是中国作家第一部全面、真实、生动而深刻地反映“南京大屠杀”历史悲剧的作品,共认是“民族苦难的缩影”,史书式的报告文学。徐老说:“人格、良知、责任,让他放开手脚,秉笔直书,确保百年后,还有人读这本书,白皮肤、黑皮肤和黄皮肤的人,都能从这本书中找到共同的话题。”

故乡情重,六十岁退休后,“大帅”叶落归根,一切关系落在了绍兴市军队离退休干部休养所。休而笔耕不止,他立志“写到写不动”。2005年7月,为拓展对外宣传渠道,宁波国际友好联络会在香港创办《宁波帮》杂志,他成了当仁不让的主编人选。按照小平同志“把全世界的宁波帮都动员起来建设宁波”的号召,他绞尽脑汁。“宁波帮”是我国近现代著名的商帮,他们兼容并蓄、克勤克俭、勇于创新、互助合作、爱国爱乡,涌现出了王宽诚、包玉刚、邵逸夫、董建华等一批成功人士。如今,世界上六十多个国家和地区分布着数十万“宁波帮”人。

“大帅”一门心思接近“宁波帮”的真实。逐步研究后,认为“宁波帮”最大贡献、开创了中国近现代的民族工业。为杂志明确了办刊宗旨:让宁波走向世界,让世界了解宁波。

8月1日,是军人的节日。2005年8月1日,是《宁波帮》杂志创刊之日。弹指一挥间,《宁波帮》已走向全世界,拉近了无数乡亲的距离。“大帅”忙得热火朝天,看到徽商、晋商故事不断被搬上荧屏,又坐不住了,萌生一个计划,写一部“宁波帮”的故事……

写故事的人,也充满了故事。

财宝哥短评

又读了《南京大屠杀》,内心满是沉重、悲痛,又充满着莫名的敬畏与感动。之所以倍感沉重,缘于那段苦难的历史;之所以充满敬畏与感动,完全折服于徐老的文字与劲头。

摘录其中一小段:我在浓荫如伞的泡桐和高高的棕榈树下推开了老式楼房的小门,一位矮个子的白发老妇步履蹒跚地笑着迎出来了。我递过介绍信,她一看,脸色立即变白,泪水顺着密密的皱纹淌下来,她的手和腿都在微微地颤抖。她的丈夫和哥哥等四个亲人都被侵华日军杀害了,她守寡了五十年……

真实就是力量,文字记录历史。徐老完成的不仅仅是一部文学作品,更是一部史书。在敬佩徐老的壮举同时,更敬佩他豪言“写到写不动”的精神。徐老是如是说的,亦是如是做的。一本《宁波帮》,便是最好的见证。

发文前,我致电先生。好奇为何称徐老为“大帅”,原来全因徐老快人快语、性情豪爽,极具“大帅”风范。我想,徐老绝对算得上是军旅文坛的一位“大帅”吧!