融入时代情感的长三角篆刻文明

2024-12-23 10:52 来源:东方网 作者:要英

为了满足世界各国留学生探访中国艺术、体验传统文化的热切需求,笔者所在的复旦大学国际文化交流学院开设了一系列美育实践课程。各国留学生们兴趣浓烈、潜心学习,多年来在复旦大学导师们的指导下,创作出不少体现中华文明精髓的作品。进入冬月后的复旦大学光华楼特为留学生们开辟了艺术创作成果展,主要陈列绘画、书法和篆刻。

图片说明:十二月十日至二十五日,复旦大学国际文化交流学院举行留学生书画印作品联展。

图片说明:光华楼复旦大学留学生篆刻作品陈列一览

除了常规观览这些丰富的学习成果,笔者所执教的留学生们纷纷要求我讲述篆刻文明的来历和如何融入现代生活情感。我告诉他们,篆刻,作为中国传统文化中的一种书法艺术形式,被誉为“中国书法中的精华”。篆刻起源于春秋时期,兴起于战国时期;秦汉篆刻极盛,从魏晋南北朝至宋元是篆刻的发展期;明以后,篆刻艺术进入高潮期;迄今已有三千七百多年的历史。2009年,中国篆刻被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。近代以来,篆刻文明在长三角区域得到普及传播,今年是发轫浙江杭州的西泠印社诞生一百二十周年。

图片说明:罗星中学施锋老师和他的最新篆刻作品《一株清贫的白牡丹》

中国篆刻列入联合国非遗名录,对长三角地区的校园书法文化起到了催化剂的作用。上海首先做出响应的是地处金山老县城朱泾古镇的罗星中学,即在2009年教师节就成立了罗星印社;当地篆刻高手、罗星中学资深教师施锋为导师,在校园里培养了一批篆刻小传人并多次和长三角区域学校进行文化交流。我把施锋老师最新作品《一株清贫的白牡丹》请到了复旦大学国际文化交流学院课堂,我们还同步品读了今年国庆前夕新民晚报同名专题报道——《一株清贫的白牡丹》,报道讲述的是共和国勋章获得者、上海瑞金医院攻克儿童白血病的药神王振义院士报国故事。施锋篆刻作品,就是献礼其百年华诞。

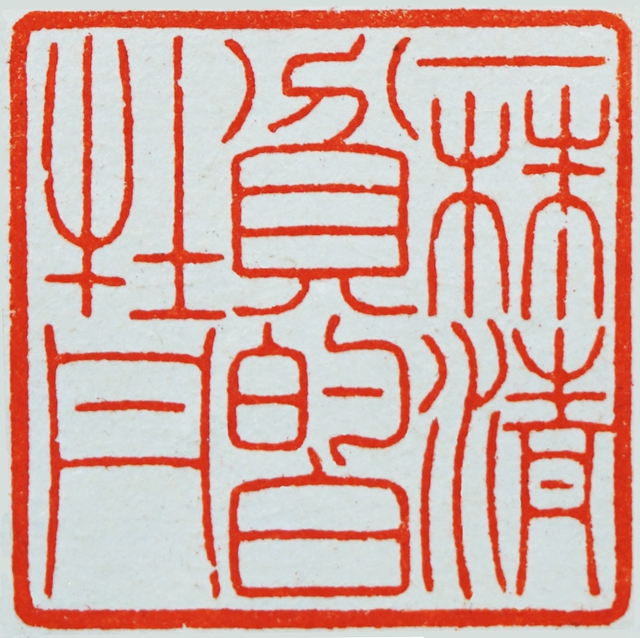

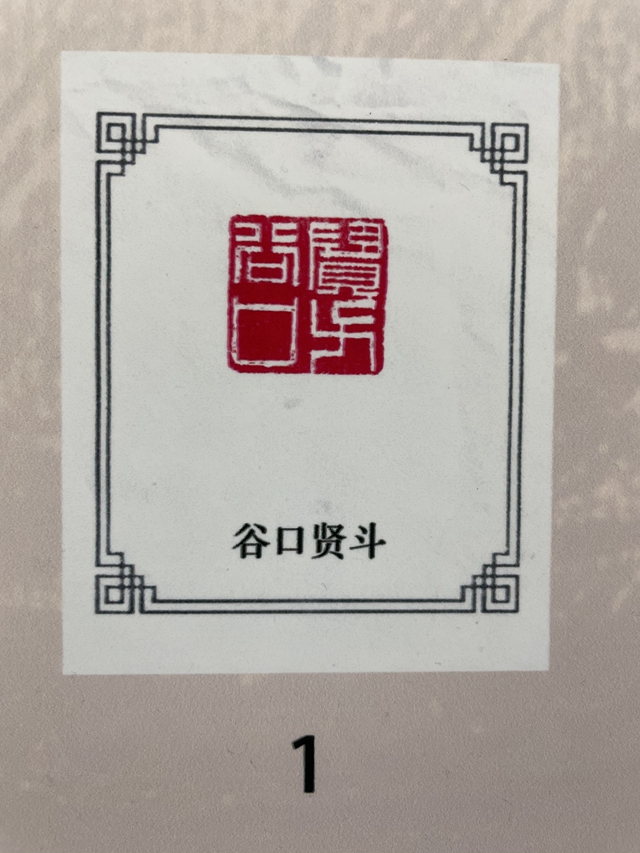

图片说明:作者执教的三位留学生篆刻作品一览

在我的记录中,复旦大学留学生第一次面对面接触民间艺人篆刻作品是在十年前的江苏同里古镇。那年的10月25日,复旦大学外国留学生工作处组织来自52个国家的近130名留学生来到苏州,开启为期两天的文化之旅。此次行程包括江南最大的私家园林静思园和江南六大水乡之一的同里古镇,两处景点都是江南水乡文化的荟萃。这次行程为留学生们了解中国、体验长三角最典型的水乡文化提供了宝贵的机会。当时,同里的篆刻店围着一大群留学生,泰国的Chatty同学满意地看着刻有自己名字的印章,说自己很早就想有一个这样的印章,没想到在这个小小的古镇遇上了。Chatty从小听着中国老歌长大,没来留学之前,她去过云南、北京、天津,以及浙江杭州、江苏苏州等地,因为酷爱中国,她在泰国完成经济学硕士的学习之后便来到复旦学习中国语言与文化。

图片说明:周谷城先生篆刻作品曦园是复旦大学著名校园景观

复旦大学本身,与书画和篆刻的缘分由来已久。自1905年建校以来,书画和篆刻领域英才辈出,尤其是涌现了马相伯、于右任、王蘧常、郭绍虞、朱东润、周谷城、罗家伦、伍蠡甫、吴剑岚、程沧波、周伯敏、吴?木、林同济等书画和篆刻大家,在20世纪中国书画和篆刻艺术史上留下浓重的一笔。改革开放以来,复旦书画和篆刻再度勃兴。1979年6月,楼鉴明、潘良桢等同学发起组织中国高校第一个学生社团——复旦大学书画篆刻研究会,由郭绍虞先生为顾问。1982年又将之拓展为全校师生共同参与之社团,一致推举朱东润先生为会长。自此,社团成为全校师生校园文化之基地,经常开展长三角创作实践和展览交流活动。

图片说明:南京印社首任社长武中奇在家乡济南的书法篆刻作品展览馆外景一览

此番关于篆刻文明的讲述中,我还特地向留学生们介绍了南京印社。南京印社集中了江苏的篆刻精英,是个实力很强、在创作与学术上均享有盛誉的艺术团体。南京印社创办于1987年2月22日,首任社长武中奇,副社长陈大羽、王一羽(兼秘书长),并邀请到了刘海粟为名誉社长。值得指出的是,武中奇本人早年参加革命,在75年前上海解放之际,他应刘长胜之请为上海总工会大楼书写了“上海总工会”和“全世界无产者联合起来”等巨字,受陈毅市长之命书写“上海市人民政府”的牌子。他本身也是篆刻大师,深刻影响了南京印社。

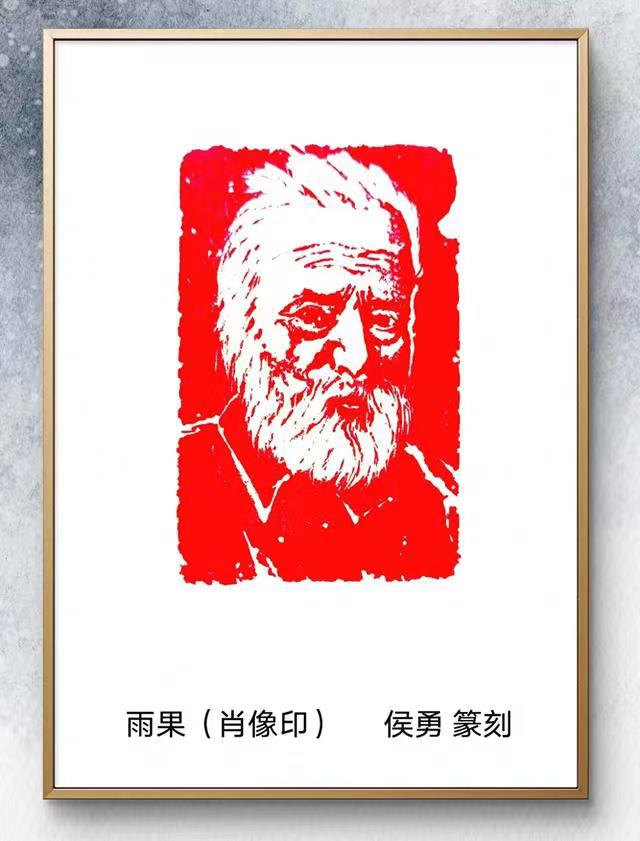

图片说明:南京印社社员、江苏著名篆刻家侯勇最新肖像作品《雨果》

在我的记忆中,改革开放时期、南京印社在长三角区域最早展开了对外文化交流;如武中奇本人早在1980年出访日本。近年以来,南京印社对欧洲文化交流更为主动,在艺术表达方式上不局限于纪念文字或人名、名胜的篆刻,而出现了肖像篆刻的崭新载体,这让西方文化环境中的受众更能体会篆刻的亲和力。南京印社社员、著名篆刻家候勇就锐意探索,为雨果篆刻了肖像作品。

从这个视角来看,篆刻这一中华民族的瑰宝,已经实现了面向世界的文化拥抱!

(作者为复旦大学国际文化交流学院留学生导师)