坚守“医者仁心” 践行安监职责——记上海市化工职业病防治院张雪涛

2018/10/15 9:00:11 来源:劳动报 作者:罗菁 选稿:黄雪婷

她,是一名“白大褂”,可她的工作并不仅限于医治病人;她,更是一名“安监人”,她的职责就是筑牢劳动者职业健康的“保护网”,督促企业行动予以改进。

她,就是上海市化工职业病防治院化学事故应急救援中心、健康监护中心主任张雪涛。从事这份工作12年来,张雪涛一直工作在临床第一线,似乎并没有轰轰烈烈的事迹。但是,这位平凡的安监一线职工,日复一日地将自己全部医术、精力、责任奉献给这份事业,在岗位上默默实现自己人生价值。她的医术,让很多劳动者减轻了痛苦,恢复了健康;她的努力,更是促进了众多企业职业健康防护能力的提升,推进了申城职业病防治的发展。

“转岗”是一种责任

2006年前,张雪涛是沪上一家知名医院的内分泌“杏林高手”,当时的她有着稳定且不错的收入,职称也已经评上了“副高”。对其而言,未来的人生之路,不过只是一条坦途。

然而,张雪涛在那一年做出了一个所有人都感到吃惊的选择,她自愿转岗到了化工职业病防治院防治工作岗位,从事职业健康卫生工作。

“几乎没人理解。”回忆当年,张雪涛笑着说道。要知道,在那时候,职业病防治在卫生领域甚至算不上“后起之秀”,只能说是“边缘角色”,以张雪涛的“同学圈”为例,100多个人之中,只有1个在从事这一行——就是她自己。

无论是收入,还是未来发展,似乎都在走“回头路”,张雪涛图的是什么?她告诉记者,其实就是一种责任。

“在社会发展快速的今天,人们的劳动强度也在不断加大,很多职业病也随之而来。在大力宣传安全生产的同时,职业病的防治也必须得到重视。”张雪涛表示,然而在当初,由于体检率不高、报告体系不健全、职业病防治的法律不够完善,使得职业病危害的防护如在“荆棘”中起步,“但即便如此,总有人需要迈步前行。”

如今的张雪涛,并不后悔自己在那一年做出的选择,“这些年来,通过我们每一个人的努力,上海的职业病发生率已在不断下降,企业的劳动防护水平也在不断提升。我们这些安监人的付出,值得!”

为每位职工倾心付出

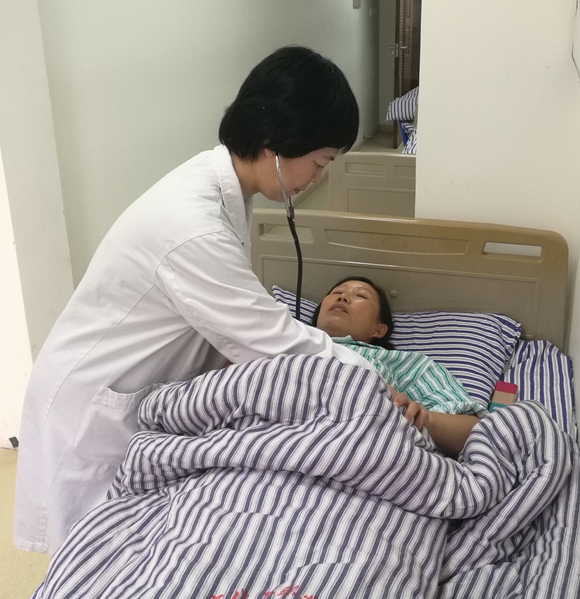

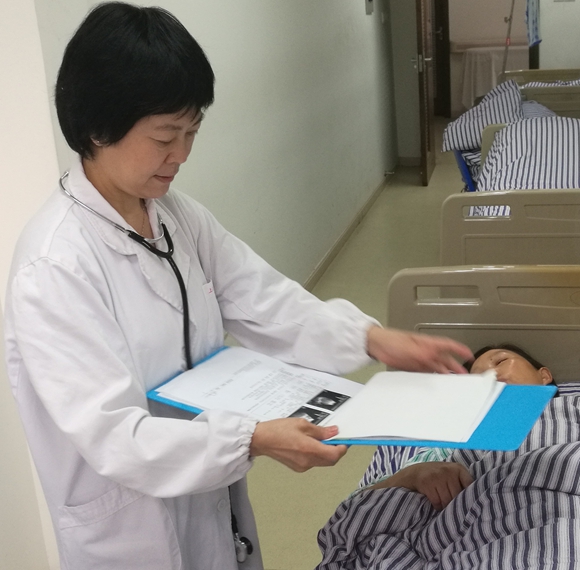

不同于普通的患者,被职业病“恶魔”缠绕上的职工,往往更为痛苦。为了缓解这些一线职工的病情,张雪涛可谓倾心付出。

多年来,张雪涛始终坚持把业务学习与工作实践相结合,不断提高科研能力和为患者服务的医疗水平。勇于创新,与时俱进,潜心钻研,克服困难,大胆实践,曾参与或主持了国家卫生部、科技部、上海市卫生局多项课题。工作过程中积累了大量宝贵的职业病临床救治、职业健康监护经验,熟悉职业病防治的法律法规,具有尘肺、化学中毒、物理因素、生物因素所致职业病的诊断医师资质。多次参加院内外会诊,拥有硫酸二甲酯中毒、混苯中毒、三氯乙烯药疹样皮炎、三氟甲磺酸甲酯中毒、重度一氧化碳中毒、二甲基甲酰胺中毒等重大事故病人抢救经历。

就在去年,张雪涛一早上班,就在门口遇见了两位面带痛苦之色的患者,卷起裤脚管一看,大量的水疱水泡遍布皮肤。化学性皮肤灼伤?她的脑海中第一时间就跳出了疑问。经过一番询问,原来这两位是某快递公司的员工,在搬运快件时接触到了一破损液体物品导致。

一番诊断下来,张雪涛发现,这居然是硫酸二甲酯,具有高度的挥发性、毒性。受害者,一定不止这两位。她立即和这两位患者沟通,通知有可能与该物品接触的所有员工前来就诊。果然,最后的总人数超过了十多人,最晚的一个是18时赶到了医院,他们中或多或少都出现了相关症状,但不少职工却对此并不了解。

当忙碌了一天,医治完所有伤员职工后,张雪涛松了一口气。不遗漏、不放过,在她看来,这才是一位安监“白大褂”的责任所在。

参与“破案”提升职防能力

张雪涛和别的行业医生最大的不同,是有一项特殊工作——帮助企业提升职业危害防护能力,降低职业病发生机率。

有时候,她甚至要参与到“破案”之中。例如2014年时,一家企业出现了200多位职工集体发烧、咳嗽、呕吐的事件。高度重视的职能部门反复排查了食品卫生、恶性投毒等可能,却从中找不到线索。

到底是谁下了“毒手”?百思不得其解之后,安监部门邀请的专家却找出了蛛丝马迹——企业的排风设备曾经因为损坏而进行更换。最终的排查发现,正是因为排风的问题,使得生产车间氧化锌等金属氧化物的含量挥发度超标,最终导致了这一离奇事件的出现。

“普通医生关注个体,而我们更注重群体。”张雪涛告诉记者,在她的日常工作中,有近半的时间是走访企业,帮助他们找出职业健康防护中的漏洞、宣讲相关常识、培训指导、发放应急药品。

“企业上心了,职工就安心了,我们也就放心了。”张雪涛如此说道。

和每一位一线的安监人一样,我并没有什么轰轰烈烈的事迹,只是在自己的岗位上,干好自己的工作。

我更希望的是,能有更多的年轻人参与到这份工作中来。这么多年来,城市的职业病发生率逐年下降,想要保持这一趋势,就需要有更多的职业病防护从业者为之奋斗。俗话说,“隔行如隔山”,我所处的这个岗位,需要时间沉淀和学习,需要“以老带新”,更需要掌握除了医术之外的相关法律法规。如今,我所在的单位,临床医生中最年轻的医生也已经40多岁了,基层医务工作者存在“断档”的风险。

筑牢一线劳动者的职业健康“保护网”,是我们全社会的共同责任。盼望有更多人参与其中,贡献其中。