为了解留守儿童的成长环境,我们从人际关系、行为表现、情绪控制、心理支援和生活信心等社会适应性对农村留守儿童进行了定量的考察。

一、研究方法

本研究的被试主要包括两个部分。一是用问卷分析预研究被试,二是正式被试。预研究抽取了上海市孙桥中学六年级的三个班级为研究对象,发放问卷120份,收回有效问卷102份。其中男性52名,女性50名,年龄分布在11至15岁。正式施测采用整群抽样法,在湖南、安徽、上海、山东、河南、陕西和浙江七地的10所中小学进行抽样调查。共发放问卷1200份,收回有效问卷1084份。被试年龄分布在7至17岁之间,其中男性527名,女性522名,缺失36名。父母至少有一方出去打工的女童169名,占15.6%。

本研究采用量表测验对留守儿童和非留守儿童进行施测。问卷将社会适应性分为5个部分:人际关系、行为表现、情绪控制、心理支援和生活信心。每个部分分别考察儿童社会适应性的不同方面。问卷共52题,得分越高,社会适应性就越好。在正式施测前,我们对修订的量表的信效度进行了深入分析。经过内部一致性检验发现,人际关系(0.7632)、行为表现(0.7514)、情绪控制(0.7863)、心理支援(0.7709)、生活信心(0.7338)都具有较好的内部一致性信度。

二、研究结果与分析

1.留守女童界定标准的确定

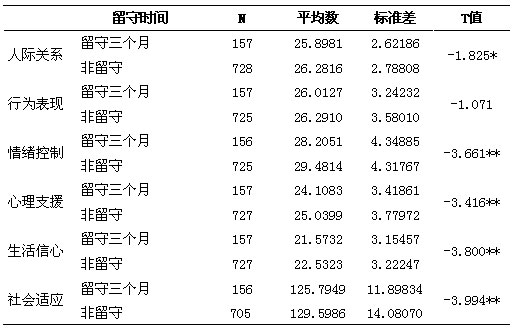

本研究以父母外出打工的时间为划分依据,分别以父母一方外出打工三个月和父母一方外出打工半年为标准,进行独立样本t检验,结果发现留守三个月和留守半年的女童在诸多方面与普通儿童都存在显著性差异,且留守三个月的女童已经与普通儿童存在明显差异,结果见下表:

表1 留守三个月女童的独立样本T检验

*:P<.05 **:P<.01

由上表可见,留守时间达到三个月后,女童在人际关系、情绪控制、心理支援、生活信心以及社会适应总分上都发生了变化,显著低于非留守儿童。所以我们可以得出留守三个月已有鉴别力,因此,我们以三个月作为划分留守女童的标准。

2、留守女童和非留守儿童的社会性适应比较

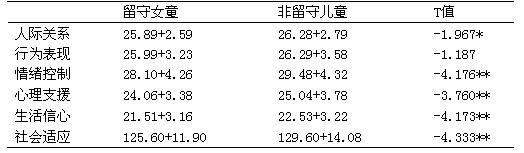

确定了留守女童的划分标准后,我们对留守女童和非留守儿童在社会适应性量表上的得分进行了统计分析,结果如下表所示:

表3 留守女童和非留守儿童的独立样本T检验

*:P<.05 **:P<.01

经过独立样本T检验,我们可以看出,在社会适应性发展上,除了在行为表现分量表上留守女童和非留守儿童的差异不明显外,在人际关系、情绪控制、心理支援、生活信心以及社会适应总得分上,留守女童都明显低于非留守儿童。

3.留守女童与留守男童的社会性适应比较

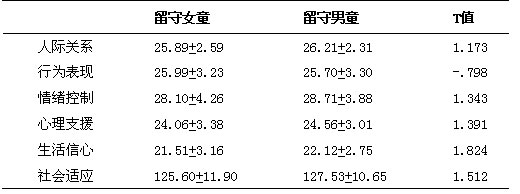

对留守女童和留守男童,采用独立样本t检验的方法进行差异性检验,检验结果如下表所示:

表4 留守女童和留守男童的独立样本T检验

从上表可以看出,在社会性适应各方面,留守女童相对于留守男童,都没有显著性差异,但人际关系、情绪控制、心理支援、生活信心以及社会适应总分上,都低于留守男童,而唯在行为表现上,则高于留守男童。这也许说明,留守女童比留守男童在社会化过程中遇到了更多的问题,但却更不易表现出来,从而其社会性适应不良更容易被忽视。

4.留守女童的监护状况

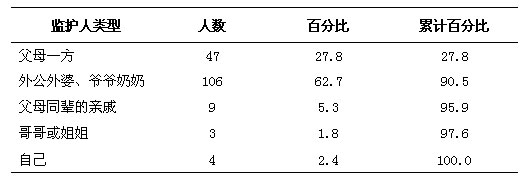

表5 留守儿童监护人状况表

由表中的统计数字我们可以看出,留守女童的监护情况大致分为(1)父母一方外出,形成“单亲”家庭,即由父母的一方留在家里照顾和抚养儿童;(2)父母双方外出,由爷爷奶奶或外公外婆承担照管和教育职责,即隔代抚养型;(3)亲友代管,由叔辈、邻居或亲朋好友代理照管;(4)同辈的兄弟姐妹互相照管;(5)单独留守,自我监督型。其中,62.7%的留守女童与祖父母生活在一起,形成隔代抚养型的家庭结构,成为父母外出后留守女童生活的主要家庭结构组成形式。

5.和打工父母不同联系状况的留守女童的社会性适应比较

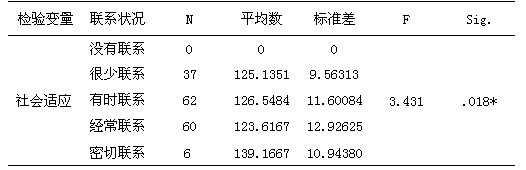

本研究将留守女童和父母间的联系状况,按照联系的频率分为五个等级,对这五个等级采用One-way

ANOVA方法进行差异性检验,发现不同的联系状况在社会适应总得分上有显著性差异,检验结果如下表所示:

表6 不同联系状况的方差分析

*:P<.05

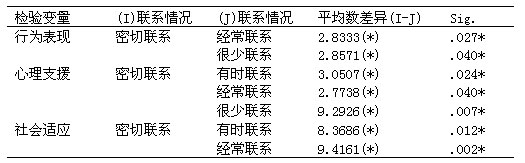

对方差分析的结果运用LSD方法进行事后检验,得到比较详细的不同联系状态的两种比较结果。有显著性差异的方差分析结果如下表所示:

表7 不同联系情况的事后检验结果

*:P<.05

通过上表的分析,我们可以明显地看出,和外出打工的父母保持密切联系的留守女童在行为表现、心理支援以及社会适应总分上都有明显的优势。由此我们也可以看出,虽然不能呆在孩子身边,外出打工的父母还是能够通过各种方式对留守儿童的身心发展产生有益的影响的,保持密切的联系和良好的沟通有利于促进留守儿童的社会化发展。

三、讨论

1.留守女童与非留守儿童的在社会化发展上的差异

个体的成长与发展是一系列社会化的过程,而家庭是个体社会化的第一场所,是个体早期社会化过程中最重要的因素。从研究结果来看,留守女童面临着社会化困境,由于父母的长期缺位而导致家庭教育功能的弱化。父母与子女的长期分离,导致亲子关系淡漠,缺少了父母情感上的关注和呵护,影响了正常情感的形成。由于性别角色的差异,留守女童更多的对父母具有感情上的依赖性,一旦父母外出,在感情上容易感受到遭受冷落,留守女童更容易陷入对父母的思念中而影响正常的学习和生活。有些孩子则以为父母不再喜欢自己了,且倾向于将原因归结到自己身上而产生自卑心理,进而自我封闭,影响与他人的正常交往模式的发展。

2.留守女童与留守男童在社会化发展上的差异

相对于留守男童,留守女童在社会化发展中出现的问题更加突出。有研究发现,留守男童的心理状况好于留守女童,留守女童更容易产生抑郁焦虑等消极情感。在农村,“重男轻女”的思想还没有彻底消除,留守男童一般会得到老人较多的关爱。打工潮的兴起和如今大学生毕业找工作难的现状,使得农村兴起一种新的“读书无用论”,女孩子辍学打工的现象已是屡见不鲜。

3.留守女童临时监护存在的问题

父母外出后,一般会将留守女童托管给临时监护人,但临时监护的补位通常严重不足,反而带来新的问题。如在临时监护中占大多数的隔代监护,祖父母一般只关心孩子的温饱问题,没有认识到家庭教育的重要性,以为教育就是学校和老师的事情。一些祖父母则容易对孩子产生溺爱心理,包管孩子的一切,养成了孩子在生活中的惰性,即便是知道孩子犯了错误,也不加纠正,而是一味的纵容和“包庇”,对孩子道德规范的形成产生了极其不利的影响。一般情况下,儿童尤其是女童对母亲的依赖相对于父亲更强些,所以母亲单方外出的留守女童受到的影响要大于父亲单方外出者。而同辈兄弟姐妹互相照管和单独留守的女童基本上处于“监管真空”的状态之中。

4.亲密的亲子关系对留守女童社会化发展的影响

亲子间的感情,父母对子女的直接教育,在孩子的成长过程中具有不可替代的作用。家庭是其成员思想感情交流最充分的地方,留守女童与父母分离,缺乏正常的感情交流和亲子互动,长此以往,孩子感受不到父母的关爱,丧失了基本的心理归属和心理依恋,最终导致“感情饥渴”的出现而影响孩子的正常的社会化发展。从研究中可以看出,父母即使不在孩子身边,若能多通过电话、写信等方式与孩子保持亲密的联系和沟通,并尽可能多的“常回家看看”,保证让自己对孩子的关爱在不得不离开孩子后也能延续下去,维护正常的亲子关系,便会大大减少留守女童在社会化发展中出现的问题。

四、结论

本次调查研究的结果表明了留守女童在社会化过程中比非留守儿童和留守男童都遇到了更多的问题。相对于其他儿童,留守女童的社会化困境更应该引起广泛的关注。

通过研究我们可以看出,父母的缺位和亲子关系的变异是导致留守女童出现社会化困境的重要原因,而关爱的缺失是其根本原因。为此,我们要加强家庭、学校、社会各方面对留守女童社会化发展中的作用,为留守女童顺利进行社会化创造条件。一要加强亲子间感情的沟通和交流,预防孩子出现“感情饥渴”。父母外出后,不能因为为孩子找到了临时监护人而忽视了对孩子的关注,应该明确认识到自己肩负的不可推卸的教育子女的责任。二要面对留守女童出现的社会化困境,全社会都应该予以关注,寻求多方的资源以解决这一问题。要改变传统的始于家庭,移于社会的儿童早期社会化模式,发展多样化的社会化模式。如通过加强学校的教育和管理以补偿留守女童家庭教育的缺位。学校不仅要向学生传授知识和技能,更要担负起培养儿童的社会适应能力和心理承受能力的重任。对于留守女童,学校应该给予学习、生活上更多的关心和爱护,帮助留守女童克服由于父母远离而产生的不良心理影响,建立开朗积极的生活态度,积极开展关爱留守儿童的活动,督促老师走入学生中间,了解他们的内在需求。在学校教育之外,还要发动社会各级部门对留守女童伸出援助之手。政府部门要加大教育投资,资助部分学校为留守儿童建立寄宿条件。农村基层干部要热心帮助留守女童家庭,了解其基本情况,帮助解决其家庭困难,减轻他们的劳动负担。呼吁和鼓励村民尤其是留守女童的邻居热心帮助解决留守女童生活中遇到的问题。除此,还可建立农村社区教育和监护体系,建立留守儿童权益保护机构等,共同构建农村留守儿童健康发展的教育和监护体系。