著名作家叶辛:人是历史的牺牲品

嘉宾介绍

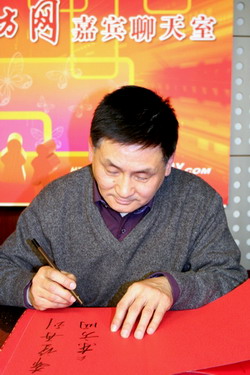

叶辛,1949年10月生于上海。1969年去贵州插队落户。1979年11月任贵州省作家协会副主席、《山花》杂志主编。1990年在上海作家协会工作,任《海上文坛》杂志主编。第六、第七届全国人大代表。现任中国作家协会副主席、上海市作家协会副主席、上海市文联副主席、上海市人大常委、上海大学文学院院长、上海社会科学院文学研究所所长。

1979年发表处女作《高高的苗岭》,共出版五十余本书。代表作有长篇小说《蹉跎岁月》、《家教》、《孽债》、《恐怖的飓风》、《三年五载》等。近年来出版《叶辛代表作系列》三卷本;《当代名家精品》六卷本;《叶辛文集》十卷本;《叶辛知青作品总集》七卷本;《叶辛新世纪文萃》三卷本等。

短篇小说《塌方》获国际青年年优秀作品一等奖。中篇小说《家教》(上半部)获《十月》文学奖。长篇小说《孽债》获全国优秀长篇小说奖。长篇小说《基石》获贵州省优秀作品奖。由其本人改编的电视连续剧《蹉跎岁月》、《家教》、《孽债》,在全国引起轰动,分别荣获全国优秀电视剧奖。1985年,被评为全国优秀文艺工作者,并荣获全国首届五一劳动奖章。

相关资料

《孽债Ⅰ》

沈美霞、卢晓峰、吴永辉、梁思凡、盛天华这五个从云南到上海寻亲的知青子女走进一个个陌生的又有着血缘关系的家庭里时,情与理、情与法、情与爱、情与恨、情与嫉等一系列令人怦然心动的场面,不合时宜地在父与女、母与子、过去的夫妇和今日的夫妻面前出现了。作者从真挚的感情出发,描绘了人性的深度,挖掘深厚的社会和历史的内涵,曾经吸引了无数读者。恰逢“上山下乡”四十周年,作者对十几年前的原著做了诸多修改,将会吸引更多读者的青睐与同龄人的回味。

《孽债Ⅱ》

本书延续《孽债Ⅰ》的故事情节发展脉络和人物命运走向,将给您带来新的惊喜与沉思。

十多年前《孽债Ⅰ》中五个孩子的命运,牵动过多少读者的心。如今他们长大成人,该是成家立业了。但是,命运这个弄潮儿,又将他们推入现实、复杂的社会生活中,他们遭际各异。“杀人嫌疑犯”盛天华亡走天涯,生死如何?好男儿卢晓峰命从矫妻还是岳母?大美女沈美霞的如意郎君究竟是谁?生意客吴永辉如何谱写情史?新富翁梁思凡的婚姻是否幸福美满?

让我们一起来打开这本扣人心弦的书吧。

聊天实录

主持人:大家好,这里是东方网嘉宾聊天室节目,我是严丹,欢迎你们的收看,今天我们请到的嘉宾是著名作家叶辛老师。叶辛老师跟我们网友打一个招呼吧。

叶辛:各位网友大家好。

[主持人]:当时《孽债》印了三万册,收视率达到40%,收视率非常惊人,叶老师跟我们谈一下您怎么想到写这个续集的。

[嘉宾叶辛]答:续集,当时小说出版、收视率影响都非常大,收视率就说明这个情况。还有一个从1995年到现在,中央人民电视台,包括各地的电视台也在不断重播这个电视连续剧,各种各样的情况下看到这个电视剧的观众和读到我小说的读者都会问我这些孩子后来怎么样,后来怎么样,高到比较高层的领导层次,低到普通,我们上海弄堂内的老头老太太,还有一些老知青,回到上海的老知青都会问及我们这些知青的孩子,今天怎么样,他们还是生活在西双版纳吗?还是已经回归到了上海?他们今天是不是很幸福?或者还有一些什么问题?这些问了很多。

我也特别留心知青子女这一代人的命运,以及他们的人生经历。事实上知青子女这一代人,因为知青这件事情的特殊性,像上海这样特大型城市,我们一千几百万人口,但是当年上山下乡的知识青年110万,比例是很高的,他们的子女也长大了。实际上他们长大的过程和从来没有离开过上海的家庭的那些孩子还是有所不同的。他们有一个被融入的过程,当我逐渐开始观察他们融进都市过程当中的很多故事的时候,我也想到他们融入都市的过程当中,他们如何对待爱情、如何选择职业、如何对待命运带给他的一些不公平待遇的时候,就会有很多和本来就生活在城市里的家庭的那些孩子不一样的故事。这样的故事我听得多了以后,逐渐就构思了这样一个小说。那么简言之,就是读者有期待,观众有期待,老知青有期待,包括很多领导也有期待,都很想知道知青子女今天是如何走进都市,融入都市的。

[主持人]:第一部《孽债》非常非常火,您写续集,会不会担心续集火不过第一部。

[嘉宾叶辛]答:写作实际上是一种心灵的需要,也是一种倾诉的需要,我考虑的首先不是我写出来会不会火,我首先考虑的是逐渐在酝酿新的话,我要把它写出来,通过小说的形式讲出来。至于这个话题,我就觉得我不大甘心,为什么?我刚才说了,十多年来书在不断的重印,小说在不断的重印,一回他们说江西电视台在播了,新疆电视台也在不断的播,它在播的过程当中也有很多人不断地期待这些孩子现在怎么样。只要我写的话改成电视剧也还是会喜欢的。

[主持人]:叶老师想表达一个什么样的观念呢?

[嘉宾叶辛]答:简单的话来说,《孽债》是写5个小孩子融进每一个具体的家庭,那么今天写的5个孩子,他们的人生故事,写的就是他们融入了社会的故事。融入社会的故事其实不单知青子女是这样,就是每一个小青年你也有,你大学毕业了,你也有融进社会的故事,你也有一个如何在社会上立足,如何在社会上找到职位,如何在社会上面对自己、寻找自己可能的对象,如何做出抉择,碰到挫折的时候如何对待,其实是当代每一个青年人都会碰到这样一个融进社会的故事。

但是融进社会是为了什么呢?如果讲的深一点,就是每一个人都还需要找到一个人生的答案。说的大一点,今天这一代年轻人,大家谁都知道的比尔·盖茨,他赚的钱可以说是全世界赚钱最多的。他有了这么多钱以后,你可以想象他肯定是幸福得不得了,但是其实你仔细观察关于他的报道,他也在寻找一个人生的答案,他有了这么大堆的钱,他要给自己自己一所可以随心所欲好的房子。但是他有了钱以后还有什么呢?他捐很多的钱给基金会,很多人不理解他为什么这样做?事实上他也在寻找自己人生的答案。我在人世间走一遭,我怎么活,这个答案不管你自觉还是不自觉,每一个人都是要面对和回答的。我写的都是他们的过程,也是他们寻找人生答案的过程。

[主持人]:有一句话说你的性格决定命运,《孽债》当中这5个小孩他们的命运是不是就他们的性格、个性所决定的呢?

[嘉宾叶辛]答:那是有关系了,比如说盛天华,他从小既聪明又爱学习,又会打拳,而且经常在社会上混混,就像我们说的有点不良的事迹,他才会卷入这场打斗,他所有故事的都和他的命运有关系。事实上在写《孽债》续集的时候我最大的考虑。有很多人问我为什么1991年、1992年就出的书、发表的作品一直拖到2007年才写续集。实际上我不但要观察整整一代知识青年子女的生活经验,很多很有志的故事、很好听的故事不一定可以写进我的小说,要和我这5个孩子的故事相符,有的故事也很精彩、也是一波三折的,但是不能写进我的小说,和吴美霞命运不搭界。

[主持人]:我看到说知青子女创业非常得辛苦,压力非常大。我想知道知青子女和80后,不是知青的子女,他们在就业和创业的过程中有什么不一样?

[嘉宾叶辛]答:应该是有不一样的,我说知识青年子女这一代走在街上没有写出我是知识青年的子女,看上去都是一样的。比如说广播电台播这个小说的节目时候,那个广播电台的主持人第一句话就告诉我,他说叶老师其实我是一个知青的孩子,所以我主持这个节目很高兴。前几天电视台也采访一个跟《孽债》有关的话题,那个主持人也跟我说,叶老师我是一个知青子女,其实他作为主持人的名声已经很大了,但是其实他平时不一定说他是知青子女。

那么知青子女这一代人我刚才说了他有一个融进社会的过程,他和父母本身就留在上海,没有出去过的子女有不一样的地方。他看到的东西,比如说江西知青的孩子,他至少知道江西古城是怎么回事,如果他的父母在县城里工作,他就知道江西小县城是怎么回事,如果他的父母在江西南昌工作,他就知道江西南昌是怎么回事。如果他跑到上海,两地的生活习惯、两地的饮食对他都有影响,他经历的多一点、复杂一点。两地的教育不一样,两地的风俗、风情也不一样,都会对他的人生产生影响。

[主持人]:《孽债》当中我看到有一个择偶观,就是看中这个人家里是不是有钱呀什么的,您怎么看待这种观点?

[嘉宾叶辛]答:这不是我的观点,但是现在确实有不少小青年在择偶的时候是把这种因素放在里面。我不知道,你可能也到了恋爱年龄,我不知道你是怎么看这个的。

[主持人]:我看择偶观的时候,有很多青年也在这上面有很多的矛盾。

[嘉宾叶辛]答:事实上生活是复杂的,过去有句话说爱情是一首美妙的歌曲,但是这首歌曲是不容易谱好的。为什么不容易谱好呢?什么都容易发生,风雪会有,也会有泥泞,当然我希望所有人,今天年轻人的爱情都像我写到的卢晓峰一样,他们不一定有远大的志向,说我长大了要当总统、我长大了要当工程师,要当总裁,他们没有,他们只是想经营一份普普通通的日子,平平安安把人生这份日子打发过去,实实惠惠的过一生,这个很平凡、很普通、也很实在,但是也很好,普普通通的老百姓。但是即便这样,也会有矛盾。

[主持人]:看起来平淡实际上不平淡。

[嘉宾叶辛]答:你把答案说出来了。

[主持人]:你觉得金钱在爱情和生活当中扮演怎样的角色?

[嘉宾叶辛]答:在都市生活当中金钱是美好的,但不是主要的因素。人世间还有很多复杂的。另外还有一些话,有的人说爱情有时候像你穿鞋子,一双鞋子很漂亮,但是你这个脚伸进去,也许我的脚背很厚,也许我的脚前半部分很宽,就不适合,恰恰这个鞋子很贵重,但是你穿上不舒服,穿到晚上要脚痛。所以感情的因素还是很重要的。

[主持人]:现在《孽债》II里面杨思凡和小周是网上认识的,但是小周后来又在网上找到相好的,叶老师是怎么看待网恋的。

[嘉宾叶辛]答:网恋有复杂的一面,事实上我在观察当代青年的时候,我在关注当代知识青年子女这一代人恋爱的时候,我就发现网恋打开了一个宽广的出处,过去我们在机关里面上班,一个小青年,整个机关和他年龄差不多的没有多少,他就通过家长、朋友来介绍。今天的小青年不需要了,当然现在介绍的也有,择偶也有,甚至我写到相亲的也有,但是很多人事实上在网上经常有交朋友的,而网上交朋友有交到很好的,交到结果很美好的也有,一对一对。但是我更多听到网上交的朋友,好起来的恋人不是很多,变故很多,好得很快、散得也很快。所以我也给思凡设计了今天这样的命运。他是当代生活当中的一部分,譬如说我们年轻时就不可能有这样的故事。

[主持人]:现在有网友说在这个,现在写作品和以前写作品是不是不太一样,现在读者的爱好、品味都不同了。

[嘉宾叶辛]答:我也感觉到现在的读者对创作有更高的要求,但是对我来说,对创作还是比较认真对待生活的态度、对待创作的态度来写作。

[主持人]:就是说以不变应万变,态度很端正。

[嘉宾叶辛]答:我想创作白纸上的黑字印出来,成一本小说,印出来的东西不管有多少人看,总有图书馆会把你的书放下去,总有人会看的。我希望我的书不但是当代的读者喜欢看,以后的读者也喜欢看。

[主持人]:现在我知道叶老师插队到贵州很长时间,我想说插队的经历对您的写作,从写作习惯上有一些影响呢?

[嘉宾叶辛]答:当然也许很大的,就是在插队很艰难的日子里提起笔来写作的,可能你从其他的作品当中看到我的写作从茅草屋里面开始写作的,后来茅草屋被水冲倒了,我没有办法就在当地农民家里写作。我经常会写到珍惜日子,珍惜时间。所以我习惯了,有了比较大块的时间我坐在椅子上总是能够写下一点什么。把我脑子里考虑到的东西通过我的笔写下来。我想这个可能是对我很大的影响。

另外还有两个影响,是对创作思想上,一个我是知识青年一代人,我是1700万知识青年人当中的一个,我当然要思考我们这一代人考虑的问题。正是因为从上海这样一个比较发达和现代的大都市到贵州这样一个比较偏远、偏僻的山寨里面去插队,命运使我对这两种生活形态有了对比。让我渐渐地了解了中国的民生,了解了生活在农村的老百姓,了解了憩息在山寨里面的父老乡亲的命运。这样的经历对我写作也是一种财富。

[网友游客]问:叶老师认为对作家来说,多在室内看书重要还是多出去走走重要?

[嘉宾叶辛]答:这对作者都是很重要的。读万卷书、行万里路,这是古人说的。行万里路也很简单的,你坐我飞机一下子可以飞到,上午飞到成都,下午就可以飞到西藏,很遥远的地方在一天就可以赶到,这都是很重要的。但是更重要的是对一个作家来说是感受生活的能力。

[网友高山]问:你明年是60岁,是否要退休.你写作准备写到多少岁?

[嘉宾叶辛]答:过去我说过作家对待劳动的态度,就像我插队落户的时候,你问一个农民种田要种到什么时候,他前年种田,今年种田,明年还要种田,实际上对一个勤奋的作家也是一样,他年轻的时候写作,他以后写作,他明天写作,以后还会写作,当我觉得心里有话要说,我就会一直写下去。对我来说,我今天到这里来以前,我跟出版社的社长和主编商讨下一本书的内容,我可能还有两三本考虑的相对比较成熟的书要写出来。

[主持人]:说到下一部作品,还有网友说叶老师下一部作品给我们介绍一下,想先听为快了。

[嘉宾叶辛]答:我先讲一个名字吧,比如说过去有一本书叫《蹉跎岁月》,出版社都讲完了,书都写好了,我都没有想出这个书的名字。出版社你再不想好我们就随便给你想一个名字写上去。但是在最后的时候我想好这个名字《蹉跎岁月》,但是也有内容还没有写好我就想好名字的,像《孽债》,我想写的下一部小说是《身份》,这个很大,会很好看。为什么?你有一个身份,有一个身份,什么人都有身份。农民有农民的身份,黑人有黑人的身份,黄种人有黄种人的身份,美国人有美国人的身份,很有趣,很好看,更好的是很民族的。

[主持人]:叶老师给我们抛了一个题目。在我来聊天室之前有很多人都问我,一定要问一下叶老师的电视剧什么时候拍好呀。

[嘉宾叶辛]答:上个星期开了一个新闻发布会,现在还要联络一些单位一起来拍摄《孽债》II的电视连续剧,他们要求我上半年把剧本不但完稿,而且前面还要求我出色的完稿,从我来理解,尽可能尽我的力量,尽我和我的孩子的能力,因为这一次改稿子,改剧本我和我的儿子叶田一起来改为?因为里面写到很多当代小青年的生活,和当代的社会,而我儿子正好是这个年龄代的,我们一起来提供给导演、演员一些创作,尽可能完美的一部作品。

[主持人]:有网友还在问说会不会还延续用以前的老演员?

[嘉宾叶辛]答:按照国剧的惯例基本上会用以前的演员。但是也会因为一些事情的发生会改用一些演员。我尽可能推荐他们进剧组。但是上个星期我刚刚碰到他们,现在有一个问题,他们四个娃娃也不知道现在的生活条件太好了还是什么原因,都发胖了。当时导演也在场,跟他们说,你们是不是瘦一点好。他们就说,“我们去努力,我们去努力”。

[主持人]:大家都没有想到,过了这么多年终于酝酿出了第二部。那么现在他们的情况应该差不多是说演员定下来。

[嘉宾叶辛]答:实际上因为在原版演员当中他们有不同的要求。

[主持人]:其实《孽债》II和《孽债》I一样,都是从现实生活当中提炼出来的,从这部书当中可以看到现实生活当中的点滴,我读完了《孽债》I和网络上的连载以后我觉得还是不过瘾又买了《孽债》II来读。如下各位网友和我一样,还是到书店里面买来读比较好。接下来的时间就请叶老师和我们网友进行一些文字上的交流。

[嘉宾叶辛]答:好的。

[网友阿董]问:《孽债II》书何时发行?

[嘉宾叶辛]答:也不是反复修改,对我来说构思好了以后相对来说写的比较快,但是写完以后我要修改至少两遍,像这本书就是这样,当我写完以后我在10月1号到7号的黄金周里面没日没夜的把它一口气读完一遍,因为将近40来万字的小说,有时候我写的在细节的地方,在前面或者后面也会出差错,我必须把它再尽可能短的时间里面通读一遍,通改一遍。当书的清样出来以后我会再改一遍。

[网友SAT]问:你感觉以你现在的年龄,能够把握的好,他们年轻人的心态吗?

[嘉宾叶辛]答:也不是年轻人了,所以写的时候要尽可能把握他们的心态。比如说前几年《大话西游》他们说收视率很高,我也去看了,但是我这个年龄看《大话西游》不大能接受,但是我也硬着头皮去看一下。看了15分钟就看不下去了。我就去问他们,包括我的孩子那个时候在读大学,他们都说好看,我就问他们为什么他们觉得好看,我坐着很难受,寻找我和下一代人之间的代沟,改正,然后理解他们觉得好看的理解。这只是一个例子了,但是在生活当中很多。我想我的心态还是蛮年轻的。

[网友呵呵]问:叶老师认为第一部和第二部在写作风格、情节设置上有什么区别吗

[嘉宾叶辛]答:实际上创作的风格来说是有延续性的。如果说要有什么差别,就是《孽债》I当中在融进家庭的时候,家庭的亲情,家庭成员之间,有血缘关系和没有血缘关系的成员之间纠缠、纠葛、复杂会紧一点,因为人的心理在这个领域舒展开来的时候特别微妙,《孽债》II写的是青年人融进社会的过程,在融进社会的过程当中,他所面对的已经不完全是亲人了,当然我们现在的社会很好了,但是社会也有严酷的一面,那么要说差别在写作过程当中必然有它的差别。

[网友女人]问:但是现代的爱情是不能用穿鞋这样的理论来讨论的。现在的感情,没有金钱是太容易毁灭了,你不觉得呢?

[嘉宾叶辛]答:纯粹是这样吧。我想回贵州贫困的乡村去,你说贫困的乡村男女双方都很贫穷,他们就没有爱情了吗?恰恰有时候在山寨上还会有很纯正的爱情发生。你不能说你生活在都市里的人,你是生活在现代的,那些人也是生活在2008年的现代。

[网友ying]问:《孽债2》书看完了还不过瘾,电视剧我们很期待,什么时候能播出看到?

[嘉宾叶辛]答:我刚才说了,我大概在6月份可以完成《孽债》II的电视连续剧本,如果它顺利通过的话,7月份可以开拍。按照上影公布的计划,它是想在年底能够整个完成一部30集的电视连续剧。

[网友小想]问:那是许多年前的故事了,孩子年龄的定位在多少岁呢?

[嘉宾叶辛]答:你想的比较细,我定位的孩子年龄在26岁到29岁之间,因为我写他们的时候,当初电视连续剧播出的时候,他们应该是十三四岁,十四五岁,十二三年过去了,应该在二十六岁到二十九岁之间,我在具体的写作过程之间只写他们过了2001年了,但是具体哪一年没有在小说当中表现出来。

[网友小猴]问:小时候看《孽债》使我对西双版纳无比向往!

[嘉宾叶辛]答:我真的感觉和我们小时候看西双版纳的电影纪录片是一样的,你还可以继续向往,另外现在到西双版纳旅游也很方便,当你有机会、有时间、方便的时候也不妨到西双版纳去看一看,西双版纳确实是十分美丽的。

[网友一个问题]问:您为五个孩子设计的命运必然性为多还是偶然性为多

[嘉宾叶辛]答:在续集里面5个孩子的命运有4个是在上海的环境里展开的,有1个是因为被人冤枉离开了上海,不但到了版纳还跑到缅甸,他经历了很多,其实说我设计的都市类也好,不如说实际上今天青年一代在融进社会的过程当中确实有很多跌宕。

[网友馨儿]问:叶辛老师最喜欢哪个角色捏?美霞吗?

[嘉宾叶辛]答:准确一点说在《孽债I》屋里面我最喜欢美霞,在《孽债II》里面我最喜欢的是天华。我还可以透露一点,实际上在我原始的构思当中,我想把天华推的远一点,表现的坏一点,更坏一点,但是当我小孩刚刚推开,写到八九万字的时候我就觉得不行,这个孩子的性格发展下去不可能那么很坏,我就及时根据他的性格调整了盛天华的故事情节,让他变成今天大家看到的那个样子。

[网友可爱无双]问:孽债II写得有一点情色,这样会不会不太好啊

[嘉宾叶辛]答:我觉得这个书写的蛮健康的。怎么你会感觉到有情色呢?呵呵

[网友小勐养]问:期待《孽债》2中,也深刻反映出当今知青们诸多方面实际状况,绝大多数知青们如今的日子很不滋润呀!

[嘉宾叶辛]答:事实上我周围也经常接触很多很多的老知青。就是上上个月,从去年夏天以来知青的聚会逐渐多起来了,什么原因呢?大家都不约而同的想到2008年是上山下乡从1968年算起的40年,从回过头来看,我们经历的风景,个人的滋味确实是很不相同的。但是我也得实话实说,在《孽债》II当中我主要的笔墨是集中在知青子女一代人的身上。为什么呢?实际在生活当中,我们老知青聚会的时候,很多知识青年讲自己已经讲得少了,经常碰在一起会说,“哎呀,某某的孩子今年很争气的,他考上了耶鲁大学,有多少的奖学金”。“哎哟,某某的孩子不争气,只上了个职校,没有找到工资怎么样”。一点也没有讲到知青自己的生活。我刚才讲到一个例子就是卢晓峰和尚文丽这对夫妇他们面对的就是文丽的父母在安徽,退休了,要到上海来,不仅要到上海还要住到他们家里来,就碰到了很多生活上的矛盾和不合拍的情节。

[网友小白菜]问:叶老师,您最近有什么新作吗?

[嘉宾叶辛]答:《孽债》就是现在新作。

[网友水饺]问:您自己也是知青,也经历过这样的事情吗?

[嘉宾叶辛]答:我确实也是当年的知青,在贵州插队,我也要实事求是的说,我在贵州492个知青命运是完全不相同的,但是像《孽债》这样的故事是极个别的,我了解到的492个知青只有几个是这样的。但是在我写到的西双版纳,一个是知青的量要比我插队的贵州多很多,另外一个也可能是因为地域环境,也可能是因为当初的西双版纳姑娘,和上海的反差比较大,然后互相吸引力也比较多,这样的故事相对多一点。但是也只是相对的多一点。

我在《孽债》1995年电视播出的时候我写过一个篇短文,我说1700万知识青年这一代人,就是真正在插队环境当中恋爱的是大多数知青当中的少数,恋爱以后结婚的是少数当中的少数。恋爱以后结婚在农村生下孩子的是少数当中的少数的少数,而生下孩子而不要孩子而回城,这是少数当中的少数的少数的少数的少数……,但是1700万人这样的基数很大,当大返城的浪潮兴起来时,时不时会阵痛,听到这样的故事。而这样的故事本身所折射出的是后面社会和时代,是一代人的背景。所以我选择了这样一个素材。

[网友可可]问:写作之余您都做什么呢?

[嘉宾叶辛]答:看书、散布、写毛笔字,再一个看碟。

[网友呵呵]问:叶老师下一部《身份》主要情节是什么啊

[嘉宾叶辛]答:对人身份的诘问,以及对人生去处的很多思考。

[网友创作]问:您自我感觉小说创作出了中最困难的事情是什么呢?

[嘉宾叶辛]答:一个是找不到可写的东西那是对作家很苦恼的。如果在创作的过程当中困难的是什么呢?如果在写作的过程当中突然打结了,就老想把它解开。

[网友ying]问:叶老师,《孽债2》您想对当代的孩子给予什么启示?

[嘉宾叶辛]答:启示谈不到,我只是想告诉今天的青年一代,在选择人生的问题,选择爱情、选择人生的道路,选择对象、选择事业的时候,你要把握好自己的人生道路。

[网友浩米]问:对于刚去世的浩然,您如何评价?

[嘉宾叶辛]答:其实我在报纸上已经回答过这个问题了,突然听到浩然去世的消息我还是很吃惊的,因为对于今天这个社会来说他只有76岁,年龄不是很大。而且我总觉得他还能写一点东西,但事实上我知道他从前几年开始因为病情的加重,不大写了。我最早写到的一句话,想到的一句话,对于他的去世,就是人是历史的牺牲品。大概在25、26年以前,我和他一起在大连外面的海岛上参加春风文艺出版社组织的笔会,在那个笔会上正好把我们两个人分在一栋小楼里面,当时这栋小楼里还不止我们两个,还有长春电影制片厂的张啸天,还有几位作家,后来大家出来吃饭的时间,聚在一起,就是写写东西,其他的时间就是在海岛上散散步,在当初散步的过程当中,我只不过是刚刚踏进文坛门槛的青年作家,对他听的多。从我跟他的交往过程当中,我觉得他是很和蔼,为人很慈善的一个老人。我记得一个细节,那次很多作家到海岛去都没有带照相机,他照过相以后,那个时候大多数的相机都几乎没有彩色相机的,都是黑白相机,他带的也是一个很一般的方镜头的相机,但是我们会散了以后,各自回到自己生活的地方,比如说我回到贵州以后,他还会和细心的把底片剪下来,印成照片,寄给我们。从这个小细节看出,他为人还是很好的,一个与人慈善的长者。

但是在我们聊天的过程当中他也表现过这样的态度,他说我是生活在那样一个时代,其实今天有些八十年代初的时候,社会上包括文学界对他议论的时候还是有一定的非议,为什么呢?因为文革十年大家有一句话,说“八个样板戏,一个作家”,一个作家就是指的他。当然他也是有一点情绪的,谈到这个他有时候还是情绪比较低落的。有时候也表示,其实我这一辈子都交给了文学,那么下一代作家也许更加客观的时候,历史就会做出比较准确的评价。对于浩然我就讲到这里。

[网友流失]问:叶老师,小说改成剧本之后,有些精华的东西会流失掉吧,您怎么看这个问题

[嘉宾叶辛]答:好在这个剧本是我改,所以我希望小说当中比较好的东西会通过电视这样一个视听艺术保存下来,尽量不要流失。

[网友一代]问:知青这一代,是悲剧还是喜剧?

[嘉宾叶辛]答:谢谢你还关心到知青这一代人,我也把这样的问题问过一次,再跟天南地北的老知青聚会的时候我问过,请他们用三张纸写下自己对这个问题的看法,结果很多知青天南地北都写的完全不一样。但是大致的意思他们都写到了知青这一代,就像一个结下的疤,我不知道这个比喻准确不准确。

2005夏天我调到社科院文学所工作以后,我想我当所长也要学习写一点论文,所以把计划我在退休以后要写的两篇论文我写出来了,一篇叫《论中国大地上的知识青年上山下乡运动》,另外一篇叫《论中国知识青年运动的落幕》,这样两篇论文前后有大概三万五千多字,实事求是的说,把我对知识青年上山下乡这个事的观点全部写在里面,其实打开知青网都能读到这篇论文,这是我很完整的对知青这一代的回答,当然也谈到是喜剧还是悲剧这样一个命题。

[嘉宾叶辛]答:很高兴在东方网有这样一个地方,跟网友见面,也谢谢东方网提供这样一个平台,希望读者和网友们继续关注我的小说,喜欢我的小说。但是不一定要说好话,因为看了我的小说有什么批评,尽管给我发出来,批评得尖锐甚至谩骂也没有关系,谢谢大家。

[主持人]:感谢叶老师的光临。