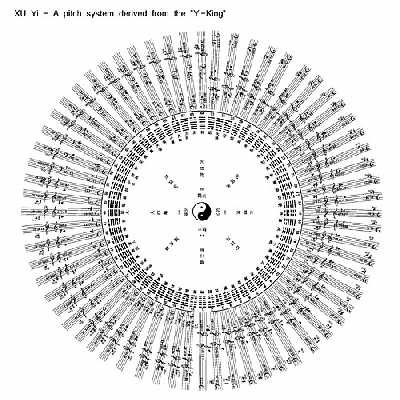

徐仪给自己的音乐体系取名为“易经体系”

旅法作曲家徐仪是“罗马大奖”的获得者,与她同样曾荣膺这个至今已有近350年历史的古老奖项的,还有德彪西。

徐仪是上世纪80年代的赴法留学生,她的《盈与虚》与贝多芬的作品一起被法国教育部选为其国内高考音乐专业试题,同样获此殊荣的20世纪作曲家,还有斯特拉文斯基。

强大的搜索引擎捕捉到的不过是她最近在上音的一场为音乐默片《神女》配乐,小小的场子,低调上演,却源自其对母爱的切身感受,几度催人落泪。早报记者安婧实习生唐雪慧魏林

她是不是大众传媒的漏网之鱼?徐仪只是轻描淡写:“我不会炒作。”

5月11日,徐仪将在上海音乐学院内的贺绿汀音乐厅为上海观众带来自己的最新作品———受法国文化部委约创作的《国风》,这是一首由电声和大小提琴及古琴混合演奏的长达20多分钟的曲目,这也是该曲的世界首演。“到时还会给现场乐迷一个惊喜,但我现在不能透露。”徐仪笑着说道。

中国魂,法国情

曾经想像长期居住在法国的徐仪会是披着大披肩的“时尚”做派,第一眼看到她,却有些“失望”。身材娇小的她身着普通黑色外套,几乎不化妆,朴素得立马可以淹没在上海街头的人流里。她带着记者在尘土飞扬的上音校园里兜兜转转,可惜当时的上音正在大兴土木,遍寻不着一个安静的说话处,徐仪打趣说:“昨晚我们演出结束,出门一看,音乐厅前的大幅海报竟已经换成了下一场的预告,这很有意思,国内的速度快得惊人。”

徐仪从小学的其实是二胡。“当时上海音乐学院在全国只招了一个二胡,就是我。但我还是选择了作曲。比较起来,作曲的路会难很多,但是二胡拉好了也就是那样,平台太小了。”

1986年,22岁的徐仪一毕业就“赶上了好时代”。“那年的上海之春音乐节上,有一个民乐交响乐,一下子演了我的四部作品,为此我还上了《文汇报》,颇有一些成就感的。”这段少年得志的经历,使得两年后被公派到法国深造的徐仪不得不感叹,“初到法国,像是从天堂到了地狱。”语言不通的她,“一切都得从头来。于是每天晚都上去听现代音乐会,大量地租唱片,有一股钻劲儿。”问她什么时候才适应了呢,又是一句轻描淡写,“一两年后,就都得心应手了。”1994年,徐仪获得了巴黎高等国立音乐学院作曲第一奖第一名。

谭盾有一个“1+1=1”之说,徐仪有一部打击乐作品,叫《1+1=3》。徐仪解释说:“两种文化结合,产生了第三种文化,它可以达到前两者各自都无法企及的高度,但必须是两个好的结合,与观念形成、技巧、精神和感悟均息息相关,不是把琵琶弹得像吉他,把古筝弹得像钢琴,也不是穿件旗袍就是中国人了。”身处两个文化背景,徐仪始终保有“中国魂,法国情”,并且她更强调保持民族性。“民族的不完全就是世界的,国家的强弱会使其有不平等待遇。”

孩童心,老人思

为采访作准备,记者事先到上音作曲系听了徐仪的民乐作品《虚谷》等曲,向徐仪提起时,她先愣了一下,才反应过来,“哎呀,那是多久以前的事了。”记者又提起不久前来沪的新加坡华乐团将书法融入交响乐与她过去的做法相似,她又是一愣,才回忆起曾在柏林艺术节上用毛笔书古筝听其声音。“有很多现在时兴的东西,我早就做过了,比如电音。”徐仪对音乐的探索,经常走在别人前头,在她自己却只是孩童般的凭兴趣,“搞艺术要有兴奋点,有兴趣了就去做,做到自己满意,之后又去寻找新的兴奋点,至于别人再做什么相似的,我就不是很在乎了。”

徐仪的创作和生活受道家思想影响很大,纵览徐仪的作品表,不难发现1995年在法国创作的《逍遥游》、《无为》、《归隐》等道家味道十足的曲目名。师承“频谱音乐之父”格里兹,徐仪给自己的音乐体系取名为“易经体系”,从1991年至今,一直未变。

在徐仪创作的准备期,要进行大量西方化的精密计算,完全“理性”地操作,但真正进入创作时,她却更重视东方文化中的所谓“感觉”。“《易经》中占卜的过程,是敏锐的直觉和精密的计算相结合,不能完全绝对地划分开。”她坚信,中国哲学思想是“世界化”的、“放之四海皆准”的。

“音乐与人生相通,是种恬淡、安静、不求回报的修炼。即使尝试电子音乐我也不会直接使用电声,我作品中的声音都直接源自自然,或是乐器本身的声音。”多年的海外生活也使徐仪对老庄思想有更实在的阐释,“人活着最重要的是要保持好奇心,生活就是体验‘道’的过程。无论艺术还是生活都该以博大的胸怀包容传统与现代,不回避也不刻意。”

徐仪是在自己十六七岁就知道将来要干什么的人,也就真这么简单地一路走了下来。与其单纯的个性有关。“我在法国的好些同学,除了搞音乐还会其他很多事,我说我就不行。我只能作曲,让我算个账也不行。有报纸报道我,说我是‘生活上的儿童,精神上的老人’。”

无傲气,有傲骨

“可能换了一个人,有我这样的环境,也能成功。”徐仪总是强调法国的文化环境对她的影响,“在法国能看到那种对艺术真正执著的信念,只要生活上达到基本保障,就愿意为艺术奉献。但这种信念在国内不多见。中国发展速度快,容易浮躁,艺术上难有好创作。”在她看来,真正要了解西方文化,是要深入其社会中的,“就像赵无极那样,而不是生活在边缘,否则写出来的作品,不过是看上去光鲜的木质家具,经不起时间考验。”

为什么一个拿了罗马大奖的作曲家在国内却鲜有人知,面对记者的疑问,徐仪反问道:“50年后,中国会有一批什么样的作曲家?在中国,需要等一等,让历史见证什么是真正有价值的东西。”徐仪直言自己是不会炒作的人,“艺术家要有对自我的把持,即从艺术出发,而非从商业角度。或许是我个性比较强的缘故,不喜欢迎合,也不屑于随大流。就像徐悲鸿所说,人不可以有傲气,但要有傲骨。”

“我曾经跟一个人聊天,她说这辈子能做一个好的作曲家,已经很满足了。而我只能自信不是一个坏的作曲家。”徐仪仍保持着20岁时就形成的淡泊个性,“每个人都要对自己有清晰的定位,寻找最合适的途径表达。艺术家要有时间隐居,不然无法创作。”她说,“对艺术家来说,人格尤其重要。顺其自然不代表随波逐流,面对诱惑应勇敢选择高尚,即使牺牲个人利益也没关系。”

这两年,由于丈夫到中科院当博导,徐仪定居北京,却仍以国外团体的演出为主,此外,便是担任母校上音的特聘教授,成立了电子音乐系,偶尔演出一些作品。“最最重要的,是不要影响我创作。”她说。

徐仪说:“每次回到法国文化圈,会有恢复呼吸的感觉。”在她眼中,艺术与国籍无关,“毕加索是西班牙人,法国培养他,艺术成就留在了法国,这是法国赚了。中国也应该聪明起来,因为艺术是世界的。” |