张桂铭和他的水墨作品

与明星面对面

在即将举办的艺博会上,首次开辟的“群星璀璨”名家专辑,汇集了全国16位艺术名家,张桂铭是其中一位。而把张桂铭列为上海画坛的领衔人物之一,他也当之无愧。

对张桂铭的评说很多,大师刘海粟、朱屺瞻、谢稚柳、王个、吴冠中、程十发等都曾对他的画作发表过意见。随着岁月的流逝,这些评说渐渐被人淡忘,然而在张桂铭的绘画中,还是能清晰地寻找到他的艺术探索旅程。

“对我影响最深的还是中国”

记:潘公凯先生曾说,在50年代末以后的20年,“新浙派”人物画家的个人风格基本都统一在一种基调中,他们创作所面临的问题、所要解决的矛盾也是共同的:改革开放以后,“政治任务”撤销了,而西方思潮又在一夜间涌进来,反传统的呼声再次高涨……“新浙派”本来所立足的底板仿佛突然被抽掉。面对新的情况,优秀的艺术家不可能无动于衷,新一轮的探索就此拉开序幕。“新浙派”人物画家开始呈现出多样的个人风格,而您是其中走得比较远的一位。

张:我出生在中国具有古老文化传统的绍兴,学画又在潘天寿先生任院长的浙江美院,后来长期生活在上海。改革开放以来,看到外面艺术的机会多了起来,所以,我觉得我的画风改变是很自然的事,没有变化倒反而奇怪了。去年,我曾问一位与我有十几年交往的朋友,在他看来我的画是中国的、还是外国的?他想了想说:“中国的。”我想,有人认为我的画有“洋味”,可能是“城市味”足了些。

记:在这期间,什么事对您触动最大?

张:我从人物画变到花鸟画,最深的触动是有一次看到一本挂历,挂历中有一张齐白石的玉兰花,寥寥几笔,却有神来之笔的感觉。我很喜欢,也想试试,所以我画花鸟最早就是从玉兰花开始的。

不少人问我的“变革”是受外国的影响大还是中国的影响大,中国画家当中,我喜欢的一个是八大山人,另一个是齐白石,我画过的人物也就是八大山人和齐白石。程十发先生对我说,对你产生影响的就是你画过的两个人,所以,对我影响最深的还是中国。

“变形”和“装饰”,艺术形象符号化

记:郎绍君先生曾经评说,张桂铭的创造性收获,在于平面构成框架中的物象变形、色彩表现和它们的有机关联,把全景、截景或折枝的结构打碎,将花、鸟、枝、叶等造型元素加以变形和装饰化,重新编织成一种新结构。

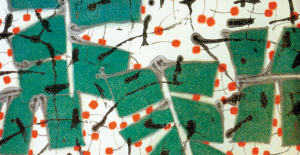

张:我是在把艺术形象平面化的同时也“符号”化了、几何化了。但这是一种近于原始艺术和儿童艺术、单纯而简洁的具像性“符号”,绝不是抽象符号。郎绍君先生说:“张桂铭走到了具像艺术的边缘,在抽象艺术的门前停住了。之所以如此,是他不想也不愿意放弃只有在具像艺术中才能充分展现的中国画特色。”我觉得他说得很中肯。

我自认为,这是一条新颖的路:遒劲的墨线和强烈的色块的交融。在画中,花鸟、人物都失去了原本的造型,成为一种类似半抽象的符号,花瓶、八大山人图式中的游鱼,一支梅花或几颗樱桃,仿佛以中世纪的镶嵌玻璃画的格式加以组合,但分明又有着中国画的空灵和老辣。从表面上看,这种画风和我早年的画风截然不同,但还是存在一种内在的推演关系:把传统变成“内核”,将形式感很强的西式的平面构成拿来作为外衣“包裹”。

记:您绘画中的线条,很有中国书法的韵味,同时运用“宿墨”来处理,效果还是比较理想的。

张:中国画的线条很重要。你想想,一根线条是轻飘飘的好,还是厚重的好;是脆弱的线条好,还是韧性凝炼的线条好?中国书法里有最好最丰富的线条,线条会直接影响到你的画风。线条有了变化、内涵和力度,才能压得住鲜艳的色彩。我一直比较重视书法的练习,临了不少字帖,早年对赵孟頫、怀素等人的行草沉迷过,因为行书草书是书法中最具变化的形式,同时也最具抒情性。

20世纪80年代初我画“齐白石”就用“宿墨”。有人问我是用什么东西画的?我说不是墨画的,是用黑颜色画的。黑颜色经过处理有一种“宿墨”的效果,其实这也不是我第一次用,林风眠先生就是用黑颜色的。绘画的工具与材料对画风的改变往往有很大的关系,但是同样的毛笔、宣纸、墨,在不同的画家使用起来,会表现出很大的差异。

记:对这种新颖的创作方法,有许多评论,您怎么看?

张:我认为我的画应该这样画,当然我不会觉得别的画家不应该那样画。起初有些评论对我的画有说法,到现在仍然会有不同的议论,今后也可能会有,这都是正常的。同样也有人肯定、鼓励我。对我而言,我只有尽力多画出满意的作品来,当然,我希望知音越来越多。许多老先生对我的鼓励比较多,像唐云先生、赵冷月先生。程十发先生还给我题了一首诗:“新翻别调谱霓裳,天上星辰耀大荒;不是画家奇异想,外星艺术闪其光。”

重彩“写”出中国画的新形态

记:郎绍君先生多次说,在张桂铭的作品中,色彩最具有感召力。他以厚重、纯净、浓艳的矿产性颜色为主,采用填彩法。他突破了“随类赋彩”的局限,随意散淡、近于涂鸦的笔线相配。虽说受潘天寿影响,但与潘天寿骨力强劲、近于楷隶笔线相配的填彩法,还是有区别的。

张:色彩丰富,不一定是色彩缤纷,用繁了,弄不好就恶俗,用色最重要的是有格调,所以我注重色的纯粹性。但是,假如颜色太温和,又会没有奇想,显得柔弱,这是一种矛盾,如何将矛盾统一起来,是我一直要探索的课题。我走过的是一条渐变的路,以前的画大多很“具像”,现在比较注重画面自身的写意性;同时,在技法上做了很多尝试,将图式和构成尽量做得丰富些。

我认为,中国画的精妙主要表现在“写”上。“写”是抒发情感的最好方式,因此“意象表现”可能更符合我近年的一些想法。我在用色上主要受民间木板年画、皮影、农民画等的影响。西方的作品我也喜欢,但并没有具体学谁的样式。在水墨和色彩的关系上,我觉得应该并重,虽然这样做在绘画语言上不容易统一,但可能出现一种新形态、有时代特征的写意画,我称之为“写意重彩”。

“头一口奶很重要”

记:您是学院派出身,美术学院的教育对您的艺术实践起什么作用?

张:我们在读书时有一个共识:“头一口奶很重要”。学校教育首先要看给学生什么,如果根子正,不管在以后的艺术实践遇到什么干扰,学生是有“免疫力”的。因此,美术学院的基础教育应该多一些我们民族文化传统中优秀的东西,要把传统中的精华灌输给学生,提高学生的见识,这样面对外来文化的侵袭时,就有分辨力和判断力,不至于迷失自己。毕加索看到中国的艺术后称赞不已。他的许多作品中吸收了许多东方的东西,他知道什么东西好。所以,西方、东方文化都有自身的优势,关键是你怎么看待。

我觉得还是要鼓励年轻画家去创新、去探究,因为艺术很难讲对与错,当然不堪入目的不能算艺术。我们也是这样过来的,老师讲你好,同学讲你好,信心就足了;如果你搞出一个新的东西来,人家讲你不好,哪还有信心?画家多听好话,这样就有信心搞下去了。当然搞艺术毕竟还是要下苦功的,希望年轻画家不要浮躁,不要急于求成,不要一个时期跟着得奖作品跑,一个时期又跟着市场跑,艺术作品要经得起时间考验。

艺术探索不停歇

记:现在,您的绘画已被大家接受、认可,是否就此“戛然而止”?

张:不会。我经常对自己的作品不满意、不满足。就说齐白石,他从民间工匠晋升于文人画范畴,但一切都是在自然变化中过来的,也没有特别勉强,是很自然的;林风眠的艺术,是从西方的语汇植入到中国画而炼化出来的,他们在两条路上都成功了,都值得我们去研究。画画本身就是在营造一种图式符号、一种形态语言,我觉得还有许多事情需要研究。如中国画的现代形态,需要把形式上的吸取和精神层面上的幻化结合起来,把中国画特有的“工、写”手段加以有机和理性的结合。再如,要改变写意画“重水墨、轻色彩”的传统观念,在保存书写性的前提下,加重色彩的量,使画面更加鲜亮,以体现现代人的审美观点;在造型语言上,我认为“似与不似之间”是中国画最核心的造型观念,但在造型表现手段上,如何体现“现代”意味,也是一个不容忽视的课题。 |