邵恩,中国交响乐团艺术总监,澳门乐团音乐总监兼首席指挥。

1 9 8 9年,在第六届匈牙利电视国际指挥大赛中获首奖。

1 9 0年担任英国广播公司爱乐乐团的副指挥。

1 9 2 - 1 9

5年,担任北爱尔兰阿尔斯特乐团的首席指挥和艺术顾问,并担任西班牙E u s k a d i管弦乐团首席客座指挥。

1 9 6 - 2 0 2年,邵恩任英国纪福特管弦乐团首席指挥。

邵恩在北京的书房不大,书架里的书,很多是他出国前,与搞表演艺术的太太相虹结婚时各自带过来的。过去看和买的书,大部分都运去英国了。

邵恩谈自己的书,十句话里有八九句不离“我爸”。“我爸藏书比我这多一倍,有一万册。”“我爸是真正的书迷,现在每天捧着一本书。”“我爸跟字典一样,什么不会我都问他去。”邵恩说,打从认字开始,他读书完全受父亲的影响。他父亲的古典音乐知识很丰富,邵恩说自己交响乐的知识还好,但歌剧等其他领域就很不够。至今指挥乐团,有时候歌剧唱段方面有不懂的,就会去问爸爸。

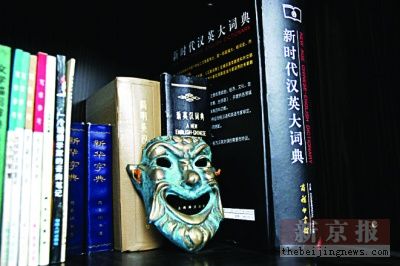

2004年商务印书馆出版的《新时代汉英大词典》,邵恩和他6岁半的儿子都非常爱惜。

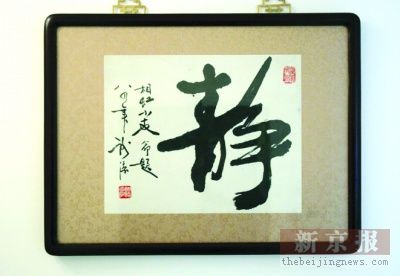

邵恩很喜欢书法。朋友知道他喜欢,都送他书法。

已故电影导演谢添曾赠送邵恩太太两幅亲笔字画。一幅闲着,一幅裱着挂在书房的墙上。

1读

严肃和通俗的中外名著

有三种类型的书,邵恩必看。“搞文艺工作的人不能太没文化”,所以第一类他读中外名著,包括“别人认为是通俗小说”的《聊斋志异》、《金瓶梅》和金庸的武侠小说。邵恩认为《聊斋志异》只是以通俗小说的形式出现,其实当中哲理很深,人性、人类最基本的思想感情很深,而且少了封建礼教的东西。

学西方音乐的邵恩,在中国古典文学中看到比起欧洲早上很多的“浪漫主义”。

“孟姜女哭倒长城、窦娥冤六月飞雪,都是极其‘浪漫’的”。金庸的武侠小说他看过几本,感到“武侠小说”也只是外壳,“金庸的审美观与对于爱憎是非、道德底线的论述非常充分。他里面对于练武者‘德’的标准,是人类普遍对道德标准的认可”。邵恩将其与十八世纪的西方浪漫主义小说对比:后者贯穿着“自由平等博爱”、对爱的极致描写、对他人的同情心和人的尊严之维护,跟金庸发展成现代语言的“七侠五义”其实都一样。

而且绍恩看到这些书已经或多或少参与了“政论”,即使没有像雨果的书“天天谈论政治,论政比故事情节更重要”。因此邵恩认为,把文学作品简单归纳为“严肃”或“通俗”作品,而后者一概被视为文学含义不高、单供娱乐的书,都是“不负责任的行为”。

“私底下”,邵恩也看布郎的《天使与魔鬼》等,但“有些东西渲染得厉害”。不过里面仍然有邵恩觉得佩服的地方:“西方人虽然在胡编,比如冰河时期的来临,也并不是完全没有根据。”

2读

“工作要用的书”

邵恩第二类要读的是工具书,即“工作要用的书”。现在他的工作比以前更密集,没有以前那么多时间阅读,但他依然保持更新知识。很多书,因为工作需要去阅读,他便挤时间去图书馆,走马观花赶着读。小时候邵恩的爸爸就对他说,在对一样事物产生观点以前,要先去彻底了解这样事物的本质。这便养成了邵恩广泛阅读的习惯。

比如,他要指挥一部作品,于是他便要翻遍该作曲家的传记、书信集、别人对其的评论等一切能找到的资料。“要把这个人的审美观、心态和思维尽可能了解透彻,因为作曲家的审美观直接影响到其创作”,邵恩举例:比如肖斯塔科维奇的音乐常被视为充满仇恨和非常悲惨,但写悲惨音乐的人很多,“到底他的悲惨是不是跟柴可夫斯基的多愁善感形式一样?又比如勃拉姆斯是感情不外露的,他认为要把一句话说完就太乏味了;但柴可夫斯基要把话说尽,一句话说完了,还要加上一堆话。”因此做指挥的指导乐队时,很受这些文字资料的影响。至于有争议的传记细节,邵恩的解决办法是去读多个作者写的同一个人的传记,以及去读跟个体无关的、有关该时期的历史。这些只是工具书的一部分。邵恩再举例:比如要指挥比才的作品,仅仅知道他“反对巴黎公社”并不够,还要知道“巴黎公社”怎么回事,要去找可靠的历史资料看。

3读

科普方面的杂书

第三类是杂书。他认为:真正的“家”,而不是“匠”,绝对不是仅精通自己的专业领域,而一概不问天下事的。“局限于自己专业领域的,眼界不开阔,只能把眼前的事情做得很好,但难以往前走,走不出去。”邵恩挺佩服杨振宁,他看过后者的文章,“写得很漂亮”。许多物理学家只以实际理论为重,但在一次研讨会上邵恩听过杨振宁的发言,发现他用自己的观点分析易经和道家,很有意思。

有时候,邵恩会跟他在香港科技大学“搞高分子物理”的教授小姨子“发短信,对对联”。

杂书里,邵恩主要看科普类的书:天体学、地质学、地球历史。他也经常爱琢磨《星球大战》中“理论上可以实现,但技术上做不到”的:人类解体然后组合、光速旅行。他说自己喜欢纯理论的东西,“黑洞学说也好,量子力学也好,或许永远实现不了,但读读很有意思。”邵恩因工作关系游历广泛,在西方生活过很长时间,他对西方文化的认识经常有“融会贯通”的见解。

比如邵恩指挥过希腊的交响乐团,也指挥过日耳曼语系的交响乐团,结合生活经验,他便口出“妙语”:日耳曼语系的交响乐团水平都很高,拉丁语系的都不行,因为后者好享乐,比较散漫,只要有阳光就不上班了,他们对建筑、饮食的想像力很浪漫。日耳曼语系的人很严谨,很刻苦,但那里的饭食不怎么样,超市里供应很有限,只是满足基本需求。”看科普的书看得多了,邵恩自称对“超脱”这个词的理解与别人可能不一样。

比如在读乐谱、指挥乐队时,他看到作曲家中有“自然的超脱”,有“有意识的超脱”:“像理查·施特劳斯,他本身一点不超脱,天天跟老婆吵架。用超脱来安慰自己,写了一个《死亡与净化》。布鲁克纳却是真的超脱,他任何一个交响乐出来都挨骂,但他还继续写。”而“超脱”的含义,还可以被邵恩用以解释被神化的巴洛克音乐。在他心目中,任何音乐都可以神化;任何作曲家写出东西来,都是“神灵的启示”。写出好的音乐,跟相关知识系统掌握的程度没有关系。

现在很多人认为巴赫的音乐很难理解,邵恩则总爱把巴赫的复调技术,中国的诗词对联,以及数学逻辑思维、美术里的对称和非对称并列在一起看。正如他爱不释手的三卷本中译版《欧洲艺术史》,当中把毕加索的画、斯特拉文斯基的音乐和美国汽车时代的历史放在一起。里面讲的是人类生活根本改变、生活效率的提高带来副产品,颠覆了人类以往安详的心态,使人类的竞争意识更激烈,竞争手段更丑恶。凯恩斯主义、金钱万能、心理畸形和变形、萨特的存在主义,“都是共同世代的特征”。

对于巴赫的音乐以及古典音乐,邵恩结合《圣经》又有自己的观点:“巴赫没有时代局限性,在200年前到未来听来都是好的。

但能不能传过去还不知道。

现在流行音乐的追星族追的只是包装,不是音乐,音乐向何处去,古典音乐是不是很快面临死亡,我也不知道。按照《圣经》的说法,商品社会最后发展到极致,是星球的灭亡,人类的灭绝,但文化的灭亡过程,古典音乐肯定是属于早死那一类的”。

「书架设计」

邵恩的书架上摆着各种装饰品。《毛泽东选集》旁,有他太太相虹去希腊参加戏剧节时带回的希腊悲喜剧面具。还有他在希腊指挥国立交响乐团时得到的礼物:希腊陶器;在荷兰、南非工作时买回来的瓷器和工艺品。也有他在潘家园几十元淘的摆设。 |