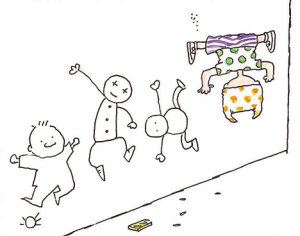

朱德庸和他的四格漫画《绝对小孩》

说起朱德庸,读者不会陌生。这个台湾的著名漫画家,用他手里的笔,不断给我们带来阅读的快乐:从《涩女郎》中的都会女性真我表现,《双响炮》的平凡夫妻酸涩幸福,到《醋溜族》年轻大胆的街头文化,《关于上班这件事》中老板与员工的犯贱与耍懒……融入其中的智慧、幽默和讽刺,让人在捧腹之余,又禁不住“细思量,暗神伤”。

四格漫画的框架搭出的是一个“田”字,朱德庸就是这块田里勤奋而聪明的耕耘者。一年出一部书,他按照自己的节奏,在20年的漫画创作生涯中拿出了20部书,正版销量已逾700万册。

最近,朱德庸的新作《绝对小孩》出版了,在上海书城首发那天,朱德庸因病没有来。记者几经周折联系到他,听他聊他的漫画和他的人生。

和孩子一起重温童年

问:您的每部作品都让人捧腹,为什么会在《绝对小孩》的封面上打出:朱德庸20年来最好玩的一本漫画?

朱:最好玩,是简简单单的一句话,是小孩子最常说的一个词。这本书谈的是小孩的世界,我希望用比较纯粹的方式来表达小孩和大人世界的冲突,用完全放松的心态来创作,而不像以往的那些作品,有的要幽默,有的是犀利的批判。我这本书是给那些不想成为大人的小孩,以及那些想成为小孩的大人看的,希望大家看了觉得好玩,就这么简单。

当然,书封面上的“最好玩”这三个字还是我太太加上去的,我画画是天马行空的,最后成书工作由太太来完成,她对整本书比我还理解。

问:听说,你画漫画有两类题材是从来不碰的:一种是动物,一种是小孩。为什么后来改变了?

朱:不画动物是因为我太爱动物了,以至于无法在它们身上开任何玩笑;不画小孩是因为我太讨厌小孩了,以至于我根本排斥画他们。我讨厌小孩到连自己的小孩出生后,我都躲进书房三天没有说话。

一直到我的小孩五六岁之前,我都在学习做一个父亲该怎么去爱孩子。很长一段时间,我被迫陪着他一起成长;在他度过他童年的同时,我自己竟然也彷佛重新度过一次遗忘已久的童年。我开始明白:原来在不知不觉中,我已经被成人世界毁坏得如此之深,连自己的思考模式都一天天、一步步被推向相反的自己。而我以往不愿再想起的那段童年,累积的就是小孩世界和成人世界之间、我孤独的对抗和妥协。后来,在和孩子相处的时候,居然慢慢地排除了杂念,重新找到一个原点:我是怎样一个人?我发现原来漫画就是我的需要。

终于了解这些,是我自己的孩子十岁那年。2000年初春,我陪他在北京古老的四合院里一面玩雪,一面开始画《绝对小孩》。

把画画和出书分开

问:《绝对小孩》从创作到出版,花了六年的时间,为什么会那么漫长?

朱:我的创作,感觉很重要。当时想画小孩题材的感觉那么强烈,是因为有话想说。画了两年,我觉得表达过了,满足了,就搁置下来了。《绝对小孩》一直在台湾的媒体上连载,没想过要拿出来出书。我在台湾有很多专栏,如果这些画都拿来出书的话,那就远远不止20部了。我从来不会把画画和出书两者之间画上等号。

问:看来您不是一个高产暴利的画家。按照一般的思维,出名了要乘胜追击。

朱:对啊,一开始有不少朋友说我笨。钱多当然是好事。但是我想,这个世界充斥太多粗制滥造的东西,结果,很多作者的书销量往下掉。这不能怪出版社,往往是作者自己害了自己。人的时间就那么多,一年出四本和一年出一本,质量肯定不一样,会稀释掉很多东西。我出道20年,读者喜欢认同我的作品,够幸运的。我还是维持一年出一本,这是我的节奏。

问:看您的漫画总让人觉得那些事就发生在我们周围,您怎么做到这点的呢?

朱:很多人都问我这个问题,有的读者甚至问我:你怎么知道发生在我身上的这些事?

我喜欢观察人,注意周围人的行为举止,甚至留意擦肩而过的行人,这些都给我很多灵感,在画画的时候会自然浮现出来,我只需用漫画的语言表达出来。虽然漫画是虚构的,但显现出来的还是真实的世界。漫画就像一面镜子,能反映出生活中每个人的面相,而人又是有共通性的。我常说,把我放到一个人很多的地方,我可以画出很多东西;但如果把我扔在孤岛上,就什么也画不出了。

问:您不断推出新的系列,且每个都很成功。

朱:我一直说,四格漫画是个诅咒。因为非常辛苦,要花掉很多精力,很累。国外很多著名的漫画家,一个系列成功后就一画到底,比如史努比、加菲猫都是这样的。我喜欢不断创造新的系列。朋友们都说我胆子太大,弄不好新系列画砸了,还会把之前获得的成功全部毁掉。我想这和我的性格有关吧。我比较叛逆,人家的叛逆是针对别人,我的叛逆是对自我。跟着感觉走,即使失败了,我也愿意承担。

不后悔当年的选择

问:钱钟书先生说,假如你吃了一个鸡蛋觉得不错,又何必要认识那只下蛋的鸡呢?我们还是想知道,生活中的朱德庸是不是和他的漫画一样幽默好玩?

朱:在作品中,我把我好玩的部分都奉献给了读者,在生活中则给了我的太太和小孩。我的作品取材于人,可是我又不太喜欢人。所以,出现在公众面前,我不太会展现我好玩的一面,所以别人不会觉得我幽默。我对自己的评价是:我曾经不那么快乐,但现在很知足,看得多,经历得多了,从来不给自己设定太大的目标,顺其自然。

问:能告诉我们为什么曾经不快乐吗?

朱:按世俗的说法,我26岁就成名了,很早。刚开始的时候还能顺着自己的步调和节奏。可是慢慢地,我越来越忙,要顺应各种人的需求做这做那。我没有时间做我喜欢做的事情,没有时间陪我的家人,我觉得不像我自己了,很不快乐。后来太太发现了,她逼着我停下来。1998年,我把在台湾的出版工作全部停下来,和家人一起出门旅游。

记:后来怎么又重新回来了?

朱:1999年,我的作品正式授权大陆出版,出版方希望我配合到大陆做宣传。当时,我还在调整自己,生活状态不想被打乱。当然,后来还是来了。那是我第一次到大陆,大陆的媒体和读者给予我的肯定和热情,对我以后的选择起了很大的作用。他们让我知道,原来有那么多人喜欢我的漫画,而我所做的事情又是那么有意义。回到台湾,我作出了一个决定,重新拿起笔,按照我自己的节奏慢慢画。

问:您曾经是学电影编导的,却选择做了专职漫画家,您后悔过这样的选择吗?

朱:我一点都不后悔。学编导毕业后,确实也有人找过我。但是,当时台湾的整个环境不适合做电影。再说,电影是集体完成的作品,牵扯到许多人许多环节,对我来说,指挥人是最痛苦的。我更适合个体劳动,而漫画又是我从小就喜欢的。我觉得,电影电视剧很多了,中国更需要漫画。

创造中国的漫画品牌

问:您曾说:美国创造了迪斯尼,日本有kitty猫,那都代表他们的国家,我想创造的,就是一个代表中国的品牌。

朱:是的,但这个品牌究竟是什么,还是一个模糊的概念。有人说,你的系列加起来就是个品牌,甚至,朱德庸三个字就是品牌。我没想那么多,对我来说,就是要画下去,能有好作品出来。一个品牌需要经营,但关键还是要有作品,而且要有新作品注入,使品牌有生命力。

我现在只是有两个比较模糊的目标:一是中国要有能代表中国的标志性的漫画品牌;二是面对国外动漫产品的强势进入,中国应该有自己优秀的原创作品,让年轻的一代可以选择。如果他们面对的市场没有选择,全盘接受外来文化的话,那会是一件十分可怕的事情。这个目标未必在我们这一代人手里完成,但只要有更多的人投入这个行业,愿意为之付出和努力,中国漫画就有希望,中国标志性的漫画品牌就能够产生。

问:以一个业内人士的眼光来看,您觉得大陆漫画作品中缺少什么东西?

朱:我看过大陆一些漫画家尤其是年轻人的作品,有一个感觉,如果不加上标记注明的话,以为是日本漫画。在初级阶段,临摹是可以的,但是一旦当专职漫画家,就不能停留在临摹,要有想法,要画出不一样的、有特色的东西。不过,我并不担心,相比台湾,大陆的动漫市场更热,总有一天会蹦出几个很好的漫画作者和作品。当然,前提是,要有一个吸引更多人投入的大环境。 |