遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

唐·王维

由上海市老龄办、市旅游局、市体育局、松江区人民政府主办的上海“雪浪湖杯”千名老人佘山登高活动将于10月23日(重阳节)上午鸣枪发令,全市一千名老人代表登佘山、游雪浪湖,并于上海之根·雪浪湖度假村汇聚一堂、共度佳节。据悉,届时出席午宴的嘉宾还有刘振元(上海市原副市长)、丁锡满(上海市委宣传部原副部长、解放日报原总编辑)、沈翠英(上海奶奶,2012感动上海年度十大人物之一)。上海之根·雪浪湖度假村董事长朱相梯祝福老人健康长寿、共进午宴,共度欢乐时光。

孝为百善先每逢佳节倍思亲雪浪湖边传佳音

在世界文明古国中,古埃及、古印度、古巴比伦、古希腊、古玛雅……都曾绽放过灿烂辉煌,但如今回首望去,这些当初创造文明的民族,早已被历史长河淹没,不知去向;唯独中国中华民族,几千年来在神州大地屹立不倒、生生息息、子孙繁衍、生根开花结果,走进现代跨向未来……这是什么原因呢?

这是因为中国的独特性:中国是“礼仪之邦”,她的传统文化是以孝为核心特别注重教育、教化,释教、儒教、道教,一个“教”字,左边一个“孝”,右边一个“文”,就是通过孝文化、孝文明,上下启承,代代相传,使中华大厦从精神到结构,都产生了一种在世界上独有的和谐性、稳定性、坚韧性。这就是人心所向,奥妙所在。就连国家的最高统治者历代皇帝(所谓“天子”)也不敢与“孝”相悖,比如中国汉朝二十多个皇帝中,除了西汉开国的高祖刘邦、东汉中兴之主刘秀,其余在皇帝的尊号全称中,个个都要加一个“孝”汉文帝全称“孝文皇帝”、汉景帝全称“孝景皇帝”、汉武帝全称“孝武皇帝”,汉明帝全称“孝明皇帝”,汉顺帝全称“孝顺皇帝”……

百善孝为先。在中华民族几千年的历史进程中,孝意识已化为一种精神、一种血液,有形无形地贯串在日常生活中,孝敬父母始终在中国人各种善行美德中占据首位,试问:一个人如果连生我养我的父母都不孝敬,又怎能会热爱祖国、热爱人民?亲族子女又怎么会热爱他?又有谁愿意真心与之交往呢?所以古人提倡“孝”,今人亦行孝。

公元二零一二年的重阳节来临了,位于松江新浜镇的上海之根·雪浪湖度假村值此良辰美景,协办“上海"雪浪湖"杯千名老人重阳佘山登高活动”,诚邀上海市各区各界千余名“老年人”代表齐聚一堂,共度佳节秋游赏景,沐浴自然,共进午宴,共享欢乐充分表达“尊老、敬老、爱老、助老”的爱心,是一种大智、大行、大善、大孝。(文/贾志梁)

重阳节上海“雪浪湖杯”活动在松江的山水间举行,笔者不禁想起一千八百年前的一则故事

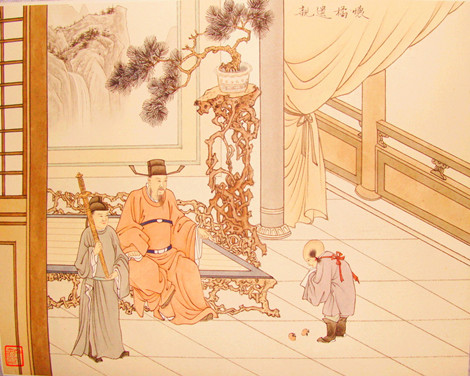

怀橘遗亲

这则故事,成为古代二十四孝其中的一孝,流传千秋。

令笔者“十分惊奇”的是,在行文中参阅史册证实陆绩是三国时代吴国吴郡华亭(今上海市松江区)人。

陆绩是后来威震天下的“华亭侯”陆逊的从叔,辈分虽大一辈,年纪却比陆逊小五岁。陆逊“少孤,随从祖庐江太守陆康在官”陆康是个忠臣,带着十一、二岁的陆逊和五、六岁的陆绩在庐江任上。后来袁术“欲攻徐州,从庐江太守陆康求米三万,”陆康“以其叛逆,闭门不通”,“术大怒,遣将围城”,“康遣逊及亲戚还吴”,自己固守抵抗二年,“城陷,月余,发病卒,年七十”。“宗族百余人,死者将半”。陆逊、陆绩因为年幼被陆康避还家乡(华亭谷),幸免于难。(注:引语引自《后汉书》、《三国志》、《资治通鉴》)。

陆绩成年后,博学多识,通晓天文、历算,曾作《浑天图》,注《易经》,撰写《太玄经》注。孙权辟为奏曹掾,官至郁林太守。是中国历史上难得的两袖清风之官,为当地百姓立下汗马功劳,深受爱戴,后来唐朝的大诗人李白称之为“人中完璧”,可惜英才早逝,32岁时病亡,遗下二子一女。当时陆逊正被孙权起用,接替吕蒙镇守陆口,准备袭击关羽夺取荆州之战。因此陆绩的子女均由陆逊的弟弟陆勖抚养,“至长乃别”。

从“怀橘遗亲”的故事,使我们可知,松江之所以成为上海之根,其“礼义之邦”,善孝之教,源远流长。上海“雪浪湖杯”千名老人重阳佘山登高活动,也可谓古风再生。(文/云间山人)

新二十四孝

日前,全国妇联、全国老龄办等单位推出了一个“新二十四孝”行为标准,鼓励子女在新时代行“孝道”,在网络掀起热议。现录于下,并建议在上海“雪浪湖杯”千名老人重阳佘山登高活动举办之际,再次问一问家有老人的、年轻读者:“新二十四孝”你做到了几条?

新“24孝”行动标准

1.经常带着爱人、子女回家

2.节假日尽量与父母共度

3.为父母举办生日宴会

4.亲自给父母做饭

5.每周给父母打个电话

6.父母的零花钱不能少

7.为父母建立“关爱卡”

8.仔细聆听父母的往事

9.教父母学会上网

10.经常为父母拍照

11.对父母的爱要说出口

12.打开父母的心结

13.支持父母的业余爱好

14.支持单身父母再婚

15.定期带父母做体检

16.为父母购买合适的保险

17.常跟父母做交心的沟通

18.带父母一起出席重要的活动

19.带父母参观你工作的地方

20.带父母去旅行或故地重游

21.和父母一起锻炼身体

22.适当参与父母的活动

23.陪父母拜访他们的老朋友

也说“重阳节”

农历九月初九,二九相重,称为“重九”。

又因为中国古代《易经》中,六为阴,九为阳,重九便叫作“重阳”。古人认为这是个值得庆贺的吉利之日,“九九”与“久久”谐音,九在数字中又为最大数,有长久长寿之意。因此很早(有说在战国时期已形成)就开始过此节日。到了唐代,重阳被正式定为民间的节日。此后历朝历代沿袭至今。

重阳又称“踏秋”,与三月三日“踏春”相仿,到了这一天皆是家族倾室而出,所有亲人一起登高“避灾”,插茱萸、赏菊花。这方面还流传一个故事

传说古代汝河里住有一个瘟魔,每年都要出来到人间走走。它走到哪里,就把瘟疫带到哪里。这一年,又害起瘟疫,家家户户都病倒了,尸首遍地没人埋。面对灾难,站出来一个勇敢的叫桓景的小伙子,他的父母也都遭灾病死了,桓景决心访师求学,战瘟魔,为民除害。他在东南山中找到了一个名叫费长房的大仙。大仙给桓景一把降妖青龙剑,从此桓景早起晚睡、披星戴月、不分昼夜练开了。转眼又是一年,费大仙给他茱萸叶子一包,菊花酒一瓶,让他下山通知:今年九月九,瘟魔又要出来,让家乡父老登高避祸。桓景回到家乡,把茱萸叶子每人分了一片,菊花酒每人啄一口,领着妻子儿女、乡亲父老登上了附近的一座山;然后,自己独坐屋内,单等瘟魔前来。不大一会儿,只听汝河怒吼,怪风旋起,瘟魔出水走上岸来,穿过村庄,走千家串万户也不见一个人,忽然抬头见人们都在高高的山上欢聚。它窜到山下,只觉得酒气刺鼻,茱萸冲肺,不敢近前登山,就又回身向村里走去,只见一个人正在屋中端坐,就吼叫一声向前扑去。桓景舞剑相迎。瘟魔斗了几个回合,知战他不过,拔腿就跑。桓景哪能放过瘟魔,只听得“嗖”的一声,降妖青龙剑抛出,闪着寒光直向瘟魔追去,说时迟,那时快,把瘟魔穿心透肺,扎倒在地。

从此以后,汝河两岸的百姓,再也不受瘟魔的侵害了。人们把九月九登高避祸,插茱萸、喝菊花酒,桓景剑刺瘟魔的事,父传子,子传孙,一直传到现在。从那时起,人们就过起重阳节,甚至产生了“登高节”“茱萸节”“老人节”的各种叫法。当然这只是一个神话传说,有关重阳节的来历,还有各种文献记载,最早可追溯到先秦之前。而在当代生活中,人们更崇尚自然、健康、幸福。1989年,我国将每年的重阳节正式定为老人节。每到这一日,各地都要组织老年人登山秋游,锻炼身体,交流情感,不少家庭的晚辈也会搀扶年老的长辈到郊外活动,尽享天伦之乐。有些平原地方,没有高山处,就代之以吃糕的节俗活动,高高兴兴过重阳。