12月18日,《法制日报》“法治文化”版头条刊发《“沪上楹联第一村”的法治张力》,详细介绍了松江区借力楹联文化与法治文化的“联姻”,开展法治宣传,推进基层治理,从而打造深接地气、深受百姓欢迎的法宣品牌。现将此稿编发,以飨读者。

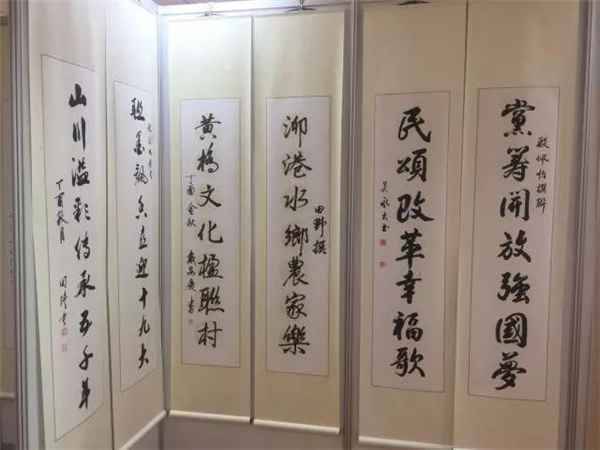

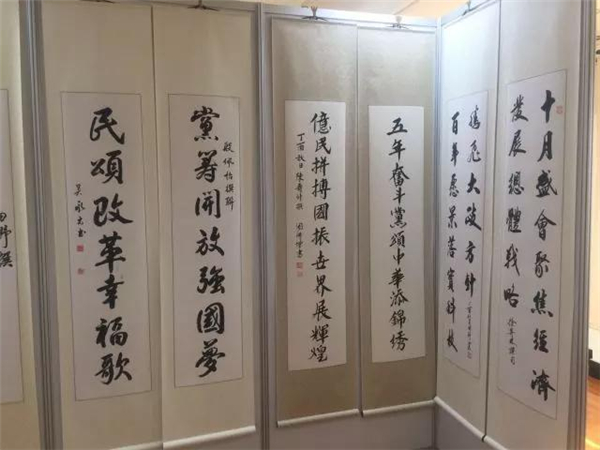

“人为树,法为风,树倾因树不因风;官若舟,民若水,舟覆在舟非在水。”一副楹联,蕴涵十分丰富的法治张力。近日,上海松江黄桥村热闹非凡,书法家们云集此处、挥毫泼墨,将此前征集而来的法治楹联书写成一幅幅书法作品,远近村民闻讯而来,一睹盛况。

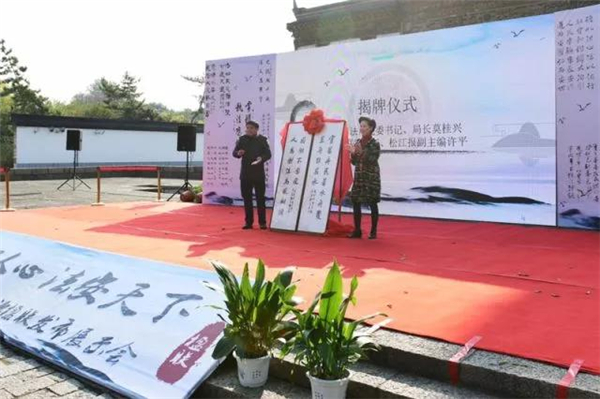

在今年上海宪法宣传周期间,上海第三届法治楹联发布大会在松江方塔园举行。《法制日报》记者了解到,2013年第一届“上海法治楹联作品征集评选活动”就是从黄桥村启程,至今已走过了近五个年头,活动主题年年创新,活动规模越来越大,黄桥村也随之从幕后走向台前,让这个被上海楹联协会命名为“沪上楹联第一村”的地方越发彰显法治的张力和魅力。

楹联文化与法治文化“联姻”

走进黄桥村活动中心,记者被这里的艺术氛围所感染,一边是书法家们尽情挥毫,一边是村民们连声叫好。大家三五成群,有的轻声默念,有的大声朗读,有的在对作品评头品足,有的在给孩子解释含义。

张永强是黄桥村党总支书记,他见证了五年来法治楹联的兴盛给黄桥村的村风村貌、基层治理带来的种种变化。

“楹联文化是我们村独有的特色文化,已经成为村民生活中不可缺少的内容,逢年过节、红白喜事,村民都会自发创作、书写。附近农村的村民如有需要也会上我们村来讨要。”对此,张永强甚为自豪,他将黄桥村楹联文化的发展史向记者娓娓道来。

据悉,2008年6月,村民们自发成立了“黄桥村诗联社”,以提升村民学习创作楹联的热情。经过近9年的努力,诗联社的成员从不足10人发展到今天的29人,许多以前从没写过楹联的“土老冒”都成为了创作楹联的一把好手。

2011年1月27日,上海楹联协会命名黄桥村为“沪上楹联第一村”,让这个僻远的乡村一跃成为上海传统楹联文化的代表。

近年来,随着依法治国的全面深入推进,法治文化建设成为其中的主要内容之一。黄桥村楹联文化和法治文化的“联姻”也随之水到渠成,并有力地推动了农村的平安建设和基层治理,使得法治、德治、自治、共治在基层治理中融合、融通。

法治楹联改变了乡村风貌

“楹联,俗称对联,是中华民族传统文化的精髓之一。中国历史上的第一幅楹联‘云间陆士龙,日下荀鸣鹤’就出自松江。这里人文荟萃——书法名家董其昌、陆云、张弼祖籍松江,中国现存最早的名人书法真迹《平复帖》作者陆机也出生在这里,历史上法治风云人物,如陆逊、张蓥、徐阶、陈继儒皆乃松江人士。”松江区司法局局长莫桂兴向记者介绍了松江的人文历史。

他说,借助这一历史文化底蕴,松江区利用黄桥村的楹联文化品牌,推出了法治楹联这一普法依法治理的文化载体,让楹联文化、书法文化、法治文化在松江这座充满历史印记、富含人文底蕴又焕发生机的城市中碰撞融合。

莫桂兴带着记者走上黄桥村村委会二楼,这里专设有一间法治楹联陈列室,墙壁上挂满了长长短短约50余幅对联,一部分是近年来向全国征集而来的上好作品,另外大部分是黄桥村村民自己创作的作品。

“法律大于天,执法重如山”“廉风清国器,民主铸芳声”……记者看到,这些楹联语言质朴、通俗易懂,但其对法治精神追求的意义却是越嚼越有味。

“自从法治楹联在黄桥村生根发芽后,整个村的风貌都得到很大的改善,村两委干部不仅养成了学法尊法守法的好习惯,同时带领村民培养依法办事的习惯,一改以前动不动就上访的陋习。”黄桥村党总支委员、副主任李峰说。据了解,李峰也是黄桥村诗联社的成员之一,经常组织村民举办楹联沙龙,相互交流创作心得,有时还会组织楹联讲座,邀请国学老师向村民传授楹联创作方法。

“人心是杆秤,法律为准绳。”李峰顺口吟来。他说,“为了创作出优秀的法治楹联,我们需要认真学习法律知识,久而久之对法律知识的掌握和对法治文化的认识都得到了提高,这种影响和改变就像春雨一样润物细无声。”

松江培育出响当当法宣品牌

漫步于黄桥村,以楹联方式写成的法治宣传标语随处可见,河边堤坝上张贴着提醒行人注意安全的楹联标语,垃圾房的门上则是勿扔垃圾的提示楹联。

“农村人平时娱乐活动本来就不多,写写对联是我们的一项乐趣。早些年晚上无所事事就聚在一起打牌、打麻将,近年来,打牌的少了,读书写字的多了,你看,我们门口的春联,文字内容和书法质量一年更比一年好。”村民老李告诉记者。

诚如老李所言,黄桥村家家户户都贴有春联,即便因为日晒雨淋,春联的红色早已褪去,但上面的字迹依然如新,犹如法治精神一样深刻于百姓心间。

“德以治心,法以治行,社会和谐归大治;道而安国,仁而安世,人民幸福乐长安。”松江区委常委、政法委书记张益弟说,“经过多年培育,法治楹联已经成为松江一块响当当的法宣品牌。党的十九大发出了新时代依法治国的最强音,我们将在原有的基础上,依托传统文化,进一步推进法德兼治,通过卓有成效的社会治理,解决那些不平衡不充分发展的问题,以不断满足人民日益增长的美好生活需要,凸显出平安松江、法治松江建设的魅力和张力。