上海活化石丨人间烟火续千年 浦江东岸写新篇

编者按:

文化是城市发展的根和脉,是体现城市竞争力的核心资源。如何保护好历史文化遗产,讲好城市故事,留住城市记忆,是城市管理的重要课题。上海现有全国重点文物保护单位29处,市级文物保护单位238处,区级文物保护单位423处,文物保护点2745处,共计不可移动文物3435处。作为承载城市发展记忆的“活化石”,在记录上海进步与发展的同时,他们也在时刻更新着“自我介绍”......

浦东,顾名思义,就是黄浦江以东地域的总称。依照目前的行政区属划分,浦东新区位于上海东部,东海之滨,北临长江口、南抵杭州湾,正是中国大陆版图中部凸出伸向太平洋的一角。

唐宋年间,浦东地区已建村落。明永乐二年(1404年),户部尚书夏元吉组织拓宽范家浜,黄浦江成为上海地区的主河道后,以黄浦江为界,形成浦江东西的格局,也就出现了“浦西”、“浦东”之名。浦东作为区域名称,最早见于明嘉靖年间的《上海县志》:“由闸港而下,若盐铁塘、沈庄塘、若周浦、若三林塘、若杨淄,此为浦东之水也。”

穿过繁华沪上的堂堂岁月,跨过涛涛黄浦江,现在,请到浦东的土地上来感受一下这里绵延千年的人间烟火。

新场古镇

来到上海,如果你有意去迪士尼乐园玩,那么不妨在浦东多待上几天,我——离迪士尼仅8分钟车程的新场古镇就很值得来看看。

图片来源网络(下同)

浦东沿海地区原是盐场,据有资料记载的历史显示,这是从五代时期的后梁开平年间开始的,距今约900年。在前后八九百年的时间中,浦东地区的制盐业经历了由发展到壮大,再到顶峰,以后又逐步衰亡的过程。鼎盛是在宋元时期,盐的产量几乎占了浙西盐场的半壁江山。当时浦东沿海的盐场机构分场、团、灶三级。新场地区原为下沙盐场的南场,是当时盐民用海水晒盐的场所。后来海滩慢慢长出去了,这个盐场也逐渐成为盐民居住和交换商品的地方,进而形成市镇。

这里正式建镇约在南宋建炎二年(公元1128年),至今也有800余年。元代初年,有两浙盐运司署松江分司迁衙于此,是一座因盐而成、因盐而兴的江南古镇。随着盐业的不断发展,商人盐贩纷纷聚集到这里,人口急剧增加。当时镇区歌楼酒肆,商贾云集,繁华程度曾一度超过上海县城,有“新场古镇赛苏州”之誉,是当时浦东平原上的第一大镇。后来尽管有盐场变迁及战乱,几经兴衰,但新场镇仍是一个很有文化气息的水乡古镇。

新场大街南北长1.5公里,巷道与建筑两侧早已斑驳的山墙形成“高山空巷”的意境。洪桥港、包桥港、后市河和东横港四条河道两横两纵,把古镇划分为“井”字型格局。河道上各式水桥河埠70余座,其中留存下来的马鞍水桥15座,多处水桥上还凿有精美的“暗八仙”图案,寓意吉祥。河道两侧古民居绵延铺展,街巷密集,保留着千年以来典型的水乡人家的生活形态。同济大学阮仪三教授曾这样评价我:“新场古镇是体现古代上海成陆与发展的重要载体,是近代上海传统城镇演变的缩影,也是上海老浦东原住民生活的真实画卷。”

大团古镇

一直以来,对于浦东四大名镇有个说法——“金大团、银新场、铜周浦、铁惠南”。可见对我评价之高。

大团原名“一团”,明隆庆2年(1568年),下沙盐场清丈土地划分团甲时,沿海划分成9个团,大团地区被定为“一团”,或名“头团”,“大”与“一”有同义之处,因此得名。直到清道光年间,大团地区逐渐由盐业区转型为以种植杂粮、棉花为主的农业区。至清末,又转变为以种植水稻、棉花为主。大团镇地处东南沿海,位于原南汇县与原奉贤县的交界处,是南汇县东南地区水陆交通的枢纽,成为方圆数十里农、牧、副、渔、手工业产品的集散地。由此带动了商业活动的蓬勃发展。清代以来一些豪门募人在沿海滩地垦殖开荒,同时在镇上大兴土木,僦屋而居,华屋广厦几遍全镇。他们以其雄厚的资金发展工商业,推动了这里经济的发展。当时镇上蟠龙街、中大街均为闹市。花行、米庄甚多,号称“三步一家,五步一店”,其中规模较大的米店有24家。另外尚有南北货商号、绸缎棉布店,金融业等各行业的大店约10余家。20世纪30年代中期,大团集镇已有80多个行业、370多家商店分布于沿市河两岸南北3里长的街道上,其中有宁波茶食、海盐酱油、浙江山货、徽州瓷麻、无锡铁器等。

上世纪六七十年代,为“备战备荒”这里修建了防空洞,一些古老的建筑、河道没能保留下来。尽管经过了一番改造,如今站在大团古镇的街头巷尾细心感受,依稀可以想见当年的盛景。

川沙古镇

我也是浦东名镇中不可不提的一个——川沙古镇。

不为别的,宋氏家族、胡适、黄炎培……单是翻翻从这里走出去的近现代名人名录,都能激起你探访的兴致。

我被誉为“浦东之根”,有450多年的历史,上海千年发展历程里也有着我的默默奉献。和浦东的许多城镇一样,这里也是因盐而兴。明朝初期,这一带还是一片沿海滩地,经过多年发展,逐渐成为盐商云集、帆樯林立的浦东大镇。到明万历年间,已有人称川沙为“滨海巨镇”。

如今的川沙古镇位于川沙镇老城厢东部,由南市街、中市街和北市街组成。步入川沙古镇,首先映入眼帘的一片明代古城墙,这块有着400多年历史的古城墙是当年川沙人民为抵御倭寇入侵而建,饱经岁月风霜而傲然挺立。墙角下有建校170余年的观澜书院,城墙上有岳碑亭、文星阁。老街区域内的沿街建筑仍保留着民国时期的原状,多处宅邸的建筑风格是中西合璧,甚为考究,反映出几百年前“浦东第一大镇”的历史风貌。

内史第

既然到了川沙古镇,就不得不到我这里来看一看。

宋氏家族在内史第的合影,前排右一为宋庆龄

我就是坐落于今天川沙新镇新川路218号的黄炎培故居、宋氏家族居住纪念地——内史第。我是一座典型的江南官宦宅第,也是中国近现代历史上罕见的名人集聚的名宅。这里原称沈家大院,为清代碑帖学家、书画鉴赏家、文物图书收藏家沈树镛祖上所建。清咸丰九年(1859年)沈树镛中举,官至内阁中书,沈家大院遂改名“内史第”。著名音乐家黄自、民主战士黄竞武、水利专家黄万里等黄氏子弟诞生于此;宋耀如与倪桂珍夫妇携子女于1890年—1904年在此生活了十余年,宋氏姐弟在此度过了美好的童年时光(据考证,宋庆龄1893年诞生于第一进宅院西侧沿街房内);“新文化旗手”胡适也与这里有过不解之缘。

我曾以藏有汉碑、六朝造像、唐石、宋石等众多文物精品,被清代国学大师俞樾赞为“文物古迹,富甲东南”。沈树镛之子沈毓庆在这里开启了中国毛巾业发展的先河。黄炎培曾作过“浦东文化在川沙,川沙文化在内史第”的评价。

从外形上看,我是一座二层砖木结构楼房,粉墙黑瓦,屋宇雕梁画栋。大门口有古典精致的仪门,飞檐翘壁,正面有“凤戏牡丹”的砖雕,背面刻着“德厚春秋”四个大字,凝厚庄重。能够养育出众多名人名士的秘密大概就藏在这些不经意间彰显出的厚重的文化底蕴之中。

张闻天故居

说浦东名人辈出,一点也不夸张。我是位于祝桥镇闻居路50号的张闻天故居,一座具有江南农村特色的一正两厢砖木结构普通民宅,始建于1892年。坐北向南,有正屋5间、两侧厢房各2间,在西厢房外侧另有用房4间,共13间房。中间是砖铺天井,前面是木结构门亭。建筑面积488平米,总占地面积686平米。前有菜园、绿树,后有翠竹、河沟,周围还插着竹篱笆,一派田园风光。

1900年8月30日,无产阶级革命家和理论家张闻天在此诞生。张闻天幼时随父母住在客堂百面卧室,西侧有书房,到17岁去南京读书才离家乡,以后还回家居住多次。张闻天是中国共产党早期领导人之一,1925年加入中国共产党,历任中共中央宣传部部长、中央政治局常委、中央书记处书记、外交部第一副部长。1959年在庐山会议上受到错误批判,“文化大革命”期间又受迫害,但仍孜孜不倦从事马克思主义经济理论的研究。1976年7月1日,张闻天在无锡病逝。1990年,为纪念他90诞辰,修复故居,将卧室、书房、客厅、厨房等恢复原状,这里的不少家具还是当年旧物。

太平天国烈士墓

太平军战士

清同治元年(1862年),太平天国起义军第三次攻打上海。在占领金山、南汇、奉贤、川沙等地区后,又攻下上海咽喉要道高桥。清军勾结帝国主义列强,成立洋枪队,雇佣美国流氓华尔任队长。华尔率洋枪队与英法联军乘炮舰扑向高桥,太平军顽强抵抗,侵略军纵火焚烧高桥镇,太平军苦撑四日后战败。壮烈牺牲的太平军战士的尸体被转移到今天浦东新区的屯粮巷,来不及埋葬,当地农民们用土掩盖,堆成一座狭长的坟地,当地人唤作"长坟"。

洋枪队

后来,清兵和外国侵略军在高桥地区残酷烧杀,这一带人民十分痛恨,从而益发怀念太平军揭竿而起的义举。太平天国运动失败后,每到清明节,总有人带了酒菜前来供祭。一直到光绪十六年(1890年),来的人太多了,受到官府注意,才下令禁止。此后,土坟虽遭损坏,却无人敢修,直至杂草丛生,一度成为荒冢。

解放后,上海市文管会于1954年在这里修复了太平天国烈士墓,并树立墓碑。我便从那时起正式成为一个受到专门保护的文物。墓碑上刻有碑文:“在十九世纪五十年代的历史条件下,太平天国除了担负起反对封建势力的任务外,更担负起反对外国资本主义侵略势力的任务……1862年忠王李秀成胜利进军上海,在这里有力地打击了外国资本主义的侵略势力。表现了崇高的爱国主义精神。”

南汇古城墙遗址

浦东惠南镇东门街老南汇中学东首,有一段古城残垣,长约50余米,高7-8米,南北横贯。

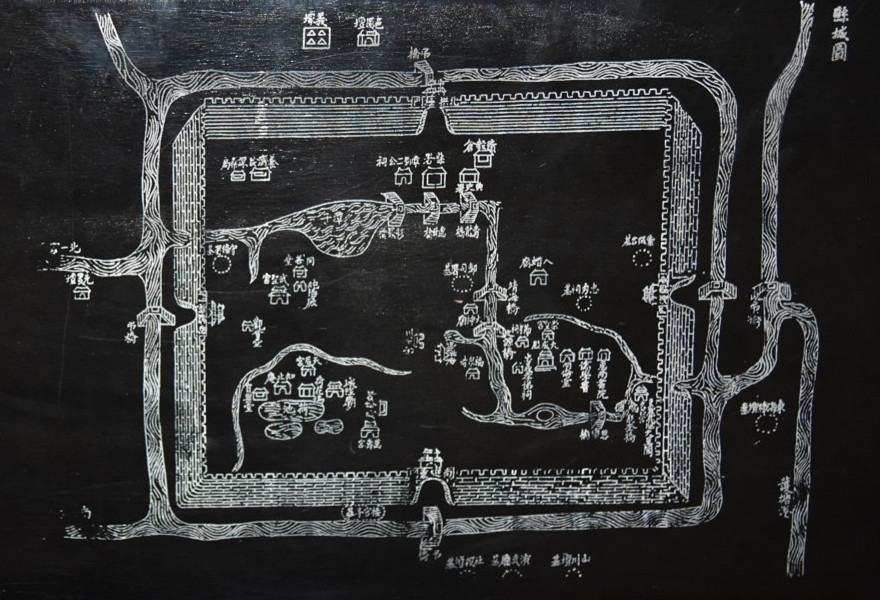

南汇古城原貌示意图

那就是我留下的遗址。

明洪武十九年(1386年),我为防御倭寇入侵而建,当时距海仅3华里,是浦东平原上最完备的古城,也是县城中极为少见的方城。我也是“守御南汇嘴中后千户所”驻地,宽长各1公里,前设烽火墩11处,城墙高7.3米,底宽8米,设城门4座:东为“观海”、南为“迎勋”、西为“听潮”、北为“拱极”。四门外各有月城1座,城上设门楼、角楼各4座,敌台4座,箭楼40座,雉楼1790垛。城外围有护城河,河上设有吊桥;另有水关2座:东曰“静海关”,西曰“通济关”,现仅存残垣百米。

我不仅在抗倭寇中发挥作用,而且一直是全县的政治、经济、文化中心。城内有学宫、书院、东岳庙、关帝庙、福泉寺、天主堂;还有育婴堂、养济院、老人堂、名店、旅馆、戏院、图书馆等等,在历史上对南汇地区的发展起了重大作用。我从建成至清末,几经变乱,时遭毁损,先后11次修茸,或将城墙加高,或将护城河拓宽挖深。后来,又经历了辛亥革命、抗日战争、解放战争,仍基本完好。最终,大部分的旧城墙毁于60年代“大炼钢铁”,只剩下今天看到的这几十米断壁。

>>>相关新闻