上海活化石丨侬情最忆是徐汇 一步一景活化石

编者按:

文化是城市发展的根和脉,是体现城市竞争力的核心资源。如何保护好历史文化遗产,讲好城市故事,留住城市记忆,是城市管理的重要课题。上海现有全国重点文物保护单位29处,市级文物保护单位238处,区级文物保护单位423处,文物保护点2745处,共计不可移动文物3435处。作为承载城市 发展记忆的“活化石”,在记录上海进步与发展的同时,他们也在时刻更新着“自我介绍”……

一山一水一幅画,一砖一瓦一化石,一步一景一徐汇。徐汇区作为"海派文化发源地"和"中西文明交汇地"之一,为城市精神涵养文脉,呈现了许多可阅读、宜漫步的人文风景。我们"活化石"家族也在其中"添砖加瓦",不断丰富这座城市的传奇。

"起源"的活化石——徐光启墓:徐汇区南丹路17号光启公园内

图片来源网络(下同)

我出生于于明代崇祯年间(1634年),今年384岁,是"活化石"家族的老前辈了。我的主人是从古代走进近现代的第一个人——徐光启,徐汇区正是以他的姓氏命名了一个区域。徐光启之于徐汇,就是这样一个传奇。

徐光启是明代著名科学家和政治家,毕生致力于数学、天文、历法、水利等方面。他还是中国研究和介绍西方科学的先驱,为17世纪中西文化交流作出了重要 贡献。1633年,徐光启在北京去世,次年归葬原籍地上海(城山南李纵泾、肇嘉浜等河道汇合处),后子孙多聚于此,遂成徐家汇。

我的面积占地20亩,葬有徐光启及其夫人吴氏,左右是四个孙子夫妇。墓前竖立镌有苏步青书写的"明徐光启墓"五字墓碑。石牌坊上正中额题"文武元勋";右题 "熙朝元辅",左题"王佐儒宗",正中额下题:"明故大夫太子太保赠少保太保礼部尚书兼文渊阁大学士徐文定公墓阙"。石牌坊镌有对联,上联"治历明农百 世师经天纬地",下联"出将入相一个臣奋武揆文"。

1959年,我被公布为上海市文物保护单位,1988年入选国务院公布的全国重点文物保护单位。

"英烈"的活化石——龙华革命烈士纪念地:上海市龙华路2591号

龙华千古仰高风,壮士身亡志末穷。墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红。

我是有着"上海雨花台"之称的龙华革命烈士纪念地。在我这里,安葬着顾正红、罗亦农、赵世炎、林育南、李求实等革命烈士。从最初的江南制造分局弹药 厂房、到淞沪警备司令部的办公地、再到五省联军总司令部驻沪军法处监狱、最后修建成烈士陵园……我的前世今生,可谓一部命运多舛的"整容"蜕变史。

不论是党员干部,还是祖国的花朵,都会时常来探望我,来看看永远"睡"在我家里的烈士们。因为龙华英烈精神不仅是一种革命文本的呈现形式,更是一种对当代青年的再教育样本。

1985年,上海市人民政府等我这里竖立了"龙华革命烈士就义地"的纪念碑,江泽民为纪念碑题写"碧血丹心为人民",邓小平题写园名,陈云为纪念馆题写馆名。1988年入选第三期全国重点文物保护单位。

"慈爱"的活化石——上海宋庆龄故居:淮海中路1843号

辛亥革命,锻造了她的成熟与秀美;三民主义,永恒了她的刚毅与忠诚。她是保卫世界和平的战士,维也纳大会受到称颂;她是党的长女,终生《为新中国奋斗》。她就是我的主人,宋庆龄先生。

这里是宋庆龄一生中居住时间最长的地方,也是从事国务活动的重要场所。在这里,宋庆龄留下了许多珍贵的历史瞬间和大量文物。在这里,她经常举行各种国务活动,会晤和宴请来访的各国贵宾,促进中外交往维护世界和平。

1949年,宋庆龄就是在这里欣然接受中国共产党的邀请,北上参加开国大典和第一届中国人民政治协商会议,并当选为中央人民政府副主席,参与制定国家各项大政方针。她也曾在这里会见过许多党和国家领导人如毛泽东、刘少奇、周恩来、邓小平、朱德、陈毅等。

1981年5月29日宋庆龄在北京去世,我作为她在上海的故居对外开放,供后人瞻仰。2001年,我被批准列为全国重点文物保护单位,同时还是上国家二级博物馆、上海市爱国主义教育基地。

"神圣"的活化石——徐家汇天主堂:徐家汇蒲西路158号

我是中国著名的天主教堂,被列入首批中国20世纪建筑遗产名录。我同时也是上海第一座按西方建筑风格建造的最大天主堂,至今已有107年的历史。我就是有着上海"梵蒂冈"之称的徐家汇天主堂。我的前世今生,和中国的天主教历史密不可分。

论及天主教在上海,不免又要谈及徐光启。作为少数身居朝中要臣的科学家,他的显赫身份地位,帮助了天主教在上海立足。明末时期,意大利传教士耶稣会士 郭居静来到上海,将天主教初次带入上海。1603年徐光启被罗如望神父劝化,罗神父给他付了洗,取圣名保禄(Paul),成为了上海地区的第一位天主教友。

清宣统二年(1910年)10月,耗时四年建设的教堂终于落成,规模宏大装饰华丽,被誉为"远东第一大教堂"。1960年4月,上海市 天主教第一届代表会议选举张家树神父为上海教区正权主教,由皮漱石总主教主礼的祝圣主教仪式就在徐家汇天主堂举行,从此,该堂成为主教座堂,并改奉"圣 母为天主之母"为主保,称天主之母堂。

2013年,我被列入第七批全国重点文物保护单位,如今可容纳三千多名教徒进行活动。堂区每天清晨有多台弥撒,逢星期日及教内重要节日,教友济济一堂。在天主教四大节庆期间常有大规模的瞻礼活动,尤其是圣诞节期间。

"古老"的活化石——龙华塔:龙华路2853号龙华寺南

"春光明媚指龙华,古寺幽深静不哗。车水马龙连日盛,游人大半为探花。"在我这里,风光优美,可见黄浦江帆点点,烟波浩渺,江南秀丽景色尽收眼底。

我是被誉为沪城"宝塔之冠"的龙华塔,距今已有1700多年的历史,是活化石家族里可以算是曾曾曾祖辈了。我生活的龙华地区,曾是上海文化的源流之一,除了始建于三国年间的我之外,还有祈福祝愿的龙华晚钟和热闹非凡的"三月三"龙华庙。

相传东吴孙权为孝敬母亲而将我建造,故又名报恩塔。与山西释迦塔(应县木塔)相比,我较为细高,塔刹更挺然高举,体型清丽玲珑,秀美可爱,和江南风物 非常和谐。期间我经历了东汉末年的动荡、唐末战乱的破坏、民国时间的渐趋衰退……但好在1949年后,上海市文物管理委员会在1954年首次对我进行了彻底整修。上世纪末,市、区政府给我这个老头子又是身上"抹粉"又是脸上"贴金"的,如今已经完全恢复宋塔建筑的古貌,又可以展现年轻时的风采了。

2006年05月25日,我作为宋代古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单,并向公众限制性开放。但还有一个秘密不为人熟知——我 还是一座斜塔。五十年代修塔时,测量到的倾斜是50厘米,1999年已增至104厘米,平均一年要增加1厘米。所以如果要来看望我,每次只能限制在10个人,参观时间也只能压缩在20分钟内哦。

"灵巧"的活化石——黄道婆墓:华泾镇东湾村徐梅路700号

乌泥泾土地贫瘠,加之社会动荡,民不聊生,很多人漂泊异乡,我的主人黄道婆便是其中一个。

黄道婆是中国古代杰出的女纺织技术革新家,松江府乌泥泾人(今徐汇区华泾镇人)。虽少年时沦落崖州,却向黎族人民学习整套棉纺织技术,并改进创新。她于元贞年间回到故里,传授棉纺织技术,从此改变了世人的穿衣风尚,对中国的纺织技术发展做出了创造性的贡献。

1957年,我由上海市人民政府修复并立碑,正面题"元代纺织家黄道婆之墓",反面墓志详述黄道婆的一生事迹。1984年,我再次经历重修,墓地改为 圆形石圈,青砖地、三面围墙,墓前立魏文伯书"元黄道婆墓"汉白玉石碑。墓碑背面刻有墓志,墓碑前置有长条形石供桌和石凳。1987年,我被列为市级文 物保护单位。

"文学"的活化石——巴金故居:武康路113号

这里是巴金先生在上海的住宅,这里也是千万读者心目中的文学圣地。在巴金先生居住的半个多世纪以来,我见证了一代文学巨匠后半生的生命历程和中国文学的风风雨雨。

我始建于1923年,改建于1948年,最初是英国人毛特宝的住宅,后曾用于前苏联商务代表处。1955年,陈毅市长将我特批给巴金先生。在这幢花园洋房里,巴金先生居住了整整半个世纪,交织着他后半生的悲欢。

在这里,巴金先生写下了《团圆》(后被改编成电影《英雄儿女》)等反映抗美援朝的小说;《倾吐不尽的感情》、《赞歌集》等多本散文集、还翻译了《往事 与随想》等文学名著,尤其是《随想录》也完成于此。70年代期间,巴金先生被打成"大文霸"、"反动权威",我这儿也遭到的抄家的境遇,小客厅曾被红卫兵占据。他天天接受批斗,夫人被罚扫武康路,往往扫得精疲力竭,不久含冤而死。巴金先生也被剥夺了写作的权利,他把自己锁在武康路寓所北辅楼面积不到三 平方米的保姆间里,重译屠格涅夫的《处女地》。

如今,这里的花园四季如春,能够看见的玉兰、樱花等花木多为主人当年手植,在院子的步道上曾留下巴金先生当年的足迹。

"神秘"的活化石——丁香花园:华山路849号1号楼

在这里,紫藤缠绕、庭院巨龙盘踞;在这里,满园春色、丁香馥郁芬芳……

我是丁香花园,是上海滩最负盛名、保存最为完好的老洋房之一,成就了华山路一百年前的尊贵。建国后,我被列入首批市级文物保护单位,以及上海市优秀近代建筑保护单位。

我的主人在历史上无从查证,给我的身世添上了几分神秘色彩。传闻,我是晚清北洋大臣李鸿章为宠妾丁香购置的私家花园。作为洋务派首领的李鸿章,在上海开办近代化的军事工业、纺织工业及航运业,经常住在上海,随从而行的是他的宠妾丁香。李鸿章便为她置办一笔不动产,特聘的美国建筑大师艾赛亚-罗杰斯建 造了一座新颖的别墅和美式大花园,园内种植了许多丁香丛,人们称之为丁香花园。

后来我被传给了李鸿章庶出的幼子李经迈。他将家里的陈设改为中西结合式,有很多皇家赏赐的中外物品,墙上既有祖宗画像,也有西洋画。李经迈去世后,他的儿子李国超在出国前将全部藏书一万多册捐给了震旦大学图书。50年代后,院系调整,这批书归入复旦大学图书馆收藏。

"庞大"的活化石——上海交通大学历史建筑群:华山路1954号

我们是上海交通大学历史建筑群,是拥有13名成员的大家庭。我们的外形不一、年龄不同,想要介绍我们的前世今生,就得从交通大学开始说起。

上海交通大学的前身南洋公学创建于1896年,是中国最早的大学之一,还是目前国内唯一一所跨越三个世纪,保留发源地与办学地不变的高校。上海交大长久以来非常重视文化遗产的保护与管理,特别是徐汇校区内许多老建筑都一直保持着原有的历史风貌与文化韵味。

我们的家庭成员包括一号门房、中院、老图书馆、体育馆、总办公厅、工程馆、新上院、新中院、北四楼、执信西斋、科学馆、史穆烈士墓、五卅纪念柱等,这里我们着重介绍家庭的重要成员——

家里的老爷爷"中院"是上海交大最古老的建筑,即目前唯一一幢建成于19世纪的教学楼,也是上海交大百年校园的历史原点;

小爷爷"新中院"建国后作为院系办公场所之用。著名校友凌鸿勋、陆定一等曾在此楼住过;

家里的小叔叔"总办公厅"原名叫"容闳堂",是为了纪念我国最早留美的爱国学者容闳先生而命名的。具有严谨的仿欧洲古典主义式样,表现了办公建筑的庄重气质;

在我们的大家庭中,还有一对英烈姐妹花。大姐"五卅纪念柱"是为了纪念中弹穿肠而死的烈士陈虞钦;小妹"史穆烈士墓"是为了纪念为了共产党而牺牲的穆汉祥和史霄雯烈士。

2010年,我们以"南洋公学旧址建筑群"的名义,被列为徐汇区第六批文物保护单位。2014年,我们13处历史建筑构成的大家庭入选上海市文物保护单位。

"斑驳"的活化石——江南弹药厂旧址:龙华路2577号

我曾经是当年全亚地区最大的兵工厂痕迹,而如今,这里只留了一些断垣残壁砖瓦还能述说着曾经的历史。我就是江南弹药厂旧址。

这里是中国最早制造近代火药和枪弹使用的翻砂车间。民国初期1925年,龙华兵工厂交上海总商会接管,改为民用工厂,解放后兵工厂隶属于南京军区,为部队军工机械厂第一分厂。

我的左右两边淞沪警备司令部,龙华新村都属于弹药厂一部分,1949年后,弹药厂的一切归中国人民解放军南京军区所有,用作营房,宿舍。龙华新村就是属于该厂的产业,而地皮是属于南京军区的军地,新村里住着一部分老八路和老新四军离休人员。

如今,我被修建成龙华2577创意大院,门口大字写着中国人民解放军7315工厂,厂门口有一牌子"军事禁区闲人莫入",厂区以内属于军事禁区。江湾机场几个进出口都写着军事禁区,外来人员可以随便进出。

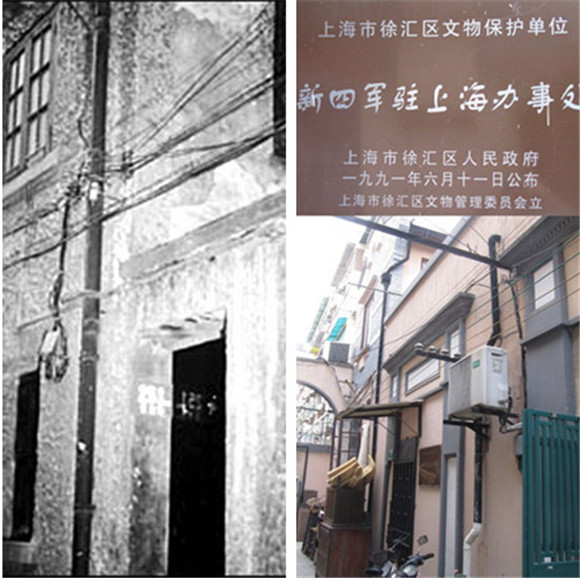

"光荣"的活化石——新四军驻上海办事处旧址:嘉善路140弄15号

"巩固国内团结,保证国内和平!"

千百次抗争,风雪饥寒千万里转战,穷山野营。是新四军,为了社会幸福和民族生存,一直坚持斗争!而我,新四军驻上海办事处旧址(新办),见证了这一切。

我出生于1941年。当年,蒋介石发动了震惊中外的皖南事变,并诬陷新四军"叛变",宣告取消新四军番号。为了击退国民党发动的这次反共浪潮,中共中央军委决定重建新四军。建成后,江苏省委陆续抽调40余人作为"新办"工作人员,输送各类人员赴新四军根据地是"新办"的主要工作。至1942年底,"新办"结束的两年间共输送1700余人,大多是工人、职员、学生,也包括部分文化界人士,为发展壮大新四军和根据地建设作出了积极的贡献。同时,"新办"承担了掩护和护送各根据地领导路过上海或来上海治病等工作。国际友人、共产党员汉斯·希伯,以及被驱逐出境的南洋爱国华侨青年也由"新办"护送去苏中抗日根据地。1942年底,我光荣地完成了历史使命,加之当时环境日益险恶,党组织决定撤销。

1991年6月,徐汇区人民政府将我公布为徐汇区文物保护单位。现在,我是一处隐藏在大街小巷里的民宅,大家想来看望我的话,一定要擦亮眼睛仔细寻找哦!

"富有"的活化石——孔祥熙旧居:东平路7号

在上海,有这么一条著名的洋房路,沿路绿化甚好,行人稀少。著名住宅包括5号、9号爱庐、11号原宋子文住宅,1949年以后上海京剧院、上海音乐学院附中设于此处。而我就住在这条浪漫东平路上。

我的主人孔祥熙是当年主宰了半个旧中国经济命脉的传奇人物。作为孔子的第75带孙,民国时他的私人财产列蒋、宋、孔、陈"四大家族"之首。孔祥熙曾历任南京国民党政府实业部部长、财政部长、行政院院长、中央银行总裁和中国银行总裁,妻子是"宋氏三姐妹"中的宋蔼龄。1967年8月15日,孔祥熙在纽 约心脏病发去世。

我建于1935年,占地面积约180平方米,西欧建筑风格。建筑为假三层砖木结构,西欧建筑风格的花园住宅。平面略呈 方形,入口处有敞开式连续券门廊,正立面为三座大拱劵构成的柱廊,中间拱劵为入口,有附墙阶梯从两侧进入门厅,复折式灰瓦屋顶开蓬式老虎窗。孔氏家族一生暴敛财富不择手段,仅在上海就至少有4处豪宅。而我就是其中一处,另外三处分别在嘉善路383号、虹桥路2258号和虹桥路2260号。

"高亢"的活化石——聂耳旧居:淮海中路1258号三楼

"起来!不愿做作奴隶的人们!"在淮海中路1258号,有一排联排式公寓建筑,我就再这里。在建筑的三楼窗外,你会看到一颗闪闪的红星,著名音乐家聂耳就是在这里创作出了振奋中华儿女不断前进的《义勇军进行曲》。

我的主人聂耳于1933年由田汉介绍加入中国共产党。1935年,聂耳入住进我家中,并为《义勇军进行曲》即国歌作曲。1935年,就在这首歌曲创作仅仅三个月后,聂耳在日本藤泽市的鹄沼海滨游泳遇难,年仅24岁。

1992年10月28日,上海各界人士为了纪念聂耳诞生80周年,建立聂耳铜像。铜像矗立在故居附近的淮海中路、复兴西路和乌鲁木齐路三角花园的绿地中。由原上海油画雕塑院院长、一级美术师张充仁设计而成,命名"起来"。

2009年11月,徐汇区人民政府将我公布为徐汇区文物保护单位。上海作为聂耳生前最主要的活动地之一,已被认定的聂耳故居共有四处,除淮海中路有两处之外,公平路和常德路各有一处。

"知识"的活化石——鸿英图书馆旧址:淮海中路1413号

我以社会科学为范围,以社会科学之历史为核心,我尽力搜集关于近代史及其史料,求真、求实。我就是不可移动的活化石"鸿英图书馆旧址"。

我修建于1932年,最初的名字叫做上海图书馆,是一座三层砖混结构的西式建筑,由实业家叶鸿英捐资建造。著名爱国人士黄炎培等在这里创设了著名的鸿英图书馆,当时藏书达到15万册。

1958年10月,上海市报刊图书馆与上海图书馆、上海市历史文献图书馆、上海市科学技术图书馆合并,全部藏书移并至上海图书馆。鸿英图书馆原来馆舍 经过几次反复,一度改为上海图书馆视听资料馆。80多年来,许多文人志士为我保驾护航。在我的身上,你能看见革命动荡年代知识分子对于文学和史料的尊重 与钻研精神。2005年,我被徐汇区公布为区级文物保护单位。

2005年,徐汇区政府恢复这幢始建于二十世纪三十年代的三层砖混结构的西式建筑,并改建成以"当代、海上、名家、经典"为艺术定位的沪上首家区属公益性艺术展示馆——徐汇艺术馆,对公众开放。

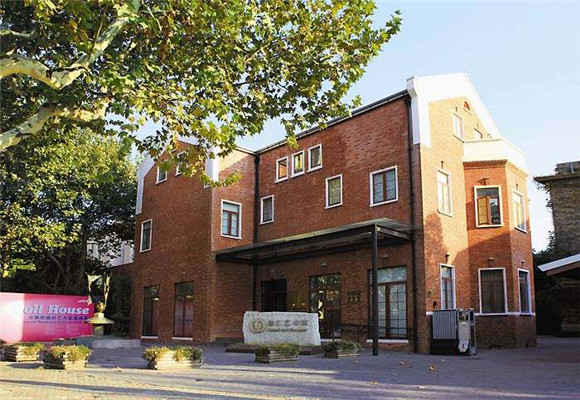

"有爱"的活化石——中国福利基金会托儿所旧址:五原路314号

我是一幢充满欧陆风情又有着江南风格庭院的洋楼、我是凝聚着宋庆龄对儿童关爱的"乐园"——中国福利基金会托儿所旧址。

中国福利会,简称中福会,是由中华民国国父孙中山夫人、中华人民共和国名誉主席宋庆龄女士,创立的一家致力于妇幼保健和少年儿童文化教育事业的慈善组织。

我最初建于1932年,是民国广东省主席陈济棠的上海宅邸。后来属于宋庆龄所用。上海福利会成立时,宋庆龄就把它拨给了中福会。从1946年到1947年间,宋庆龄在上海先后创办了3所儿童福利站,分别设在胶州路、许昌路和乍浦路。宋庆龄多次来到儿童福利站看望孩子,并到识字班指导孩子们读书,与孩子们一道看书、交谈。到1949年前夕,儿童福利站已经培养出了170名"小先生",开办了几百个识字班。里弄、阁楼、天井、晒台,都成了失学孩子们读书识字的课堂。

如今,我是宋庆龄基金会、中福会的办公所在地。在花园里的草坪上,矗立着宋庆龄先生的雕像,雕像上的宋庆龄身穿旗袍,披着披肩,温婉地望着来此的人们,令人感觉十分亲切。2005年,我被评为上海市第四批优秀历史建筑,并于2012年公布为徐汇区文物保护单位。

>>>相关新闻