上海活化石|“石”全“石”美在长宁 采集今风寻古韵

编者按:

文化是城市发展的根和脉,是体现城市竞争力的核心资源。如何保护好历史文化遗产,讲好城市故事,留住城市记忆,是城市管理的重要课题。上海现 有全国重点文物保护单位29处,市级文物保护单位238处,区级文物保护单位423处,文物保护点2745处,共计不可移动文物3435处。作为承载城市 发展记忆的“活化石”,在记录上海进步与发展的同时,他们也在时刻更新着“自我介绍”……

长宁,是一位有颜值又不失底蕴的“美男子”。他有着翩跹漫舞的绚烂灯光、有着遍布各处的博物美术馆、还有着活力迸发虹桥地区。

但除了这些,长宁还有或风姿绰约、或古旧威严、或恬淡柔和的“活化石”,积淀着一代又一代的城市记忆。

“英灵”的活化石——宋庆龄墓:宋园路21号

图片来源网络(下同)

你弃荣华富贵如过眼烟云,为和平不惧血雨腥风。有的人还活着,却寂寞无声,有的人已经走了,却让人怀念崇敬。虽然巨星已陨落,雪莲已凋零,但人类最伟大的女性,你的品格,你的精神,却永远激励着中国人民,走向幸福与康宁!

1981年5月29日,宋庆龄在北京病逝,终年90岁,全国下半旗志哀。1981年6月,宋庆龄的骨灰由专机空运至上海,安葬于万国公墓(今宋庆龄陵园)其父母合葬墓的东侧。

我位于宋庆龄陵园中宋式墓地的东侧,与其平行的西侧是与宋庆龄患难与共50余年的保姆李燕娥的墓。墓碑采用卧式,长120公分,宽60公分,正中镌刻着“一八九三——一九八一中华人民共和国名誉主席宋庆龄同志之墓一九八一年六月四日立”字样。

在我的南面,坐落着宋庆龄纪念馆。馆内通过声光电化多媒体技术,和丰富的实物图片,将宋庆龄的人生经历和功业展现给参观者。我所在的宋庆龄陵园用各式手段,在向当今世人讲述宋庆龄为人民解放、民族团结、国家统一作出的丰功伟绩、也展示了她和普通人一样拥有亲情、爱情和友情的柔情一面。

“隐蔽”的活化石——《布尔什维克》编辑部旧址:愚园路1376弄34号

嘘,小声一点!我的故事要轻声说。

20世纪20年代,党中央在大革命失败后召开了著名的"八七"会议,党中央决定在上海创办中央机关刊物《布尔什维克》。但由于上海当时处存帝国丰义与国民党反动派的严密统治下,《布尔什维克》从一开始就不得不秘密出版发行。

当时,愚园路地处闹市却自享幽静,两旁低低的花园洋房和石库门住宅,显得低调和笃定。因为利于隐蔽,《布尔什维克》编辑部决定,在我这里创刊和发行。

但好景不长,1928年2月以后,就算在这里刊物也不能按时出版。为了避免特务密探的迫害与检查,封面上曾先后印着《中央半月刊》、《新时代国语教授书》等刊头;借用过“中央执行委员会宣传部”、“商务印书馆”、“中国经济学会”、“经济月刊社”等单位的名称出版印行。

随着中央机关迁到革命根据地,《布尔什维克》在上海的编辑出版工作逐步结束。至1932年7月,《布尔什维克》共出5卷(第一卷28期,第二卷11期,第三卷6期,第四卷6期,第五卷1期)。是年底,编辑部撤离上海。而我也就光荣地完成了历史任务。

1988年10月24日,在创刊61周年纪念日当天,我正式向社会开放。现在的愚园路依旧安静祥和,历史的风霜可以改变建筑的外貌,更可以把红色的记忆铭刻在一代又一代人们的心中。

“潜伏”的活化石——中共中央上海局机关旧址:江苏路389弄21号

提到地下工作者,大家一定会想到影视剧《潜伏》和《风声》,70、80后的小伙伴也许还看过《永不消逝的电波》。那么,这些故事有没有原型?在解放战争时期,国民党统治区地下党如何活动、工作?在上海江苏路389弄21号,就上演着我的历史,诉说着他们的故事……

1945年9月,方行、王辛南夫妇根据上海局领导指示,租下我这里的三层楼房,作为地下党的活动地点。1947年以后,这里成为党中央派驻上海,管辖长江流域、西南各省及平津部分党组织工作的秘密领导机关,它在国民党统治区开辟了人民革命的第二条战线,有力地配合了解放战争的胜利进行。并且,这一中共在蒋管区最大的“秘密基地”直到解放时都没有暴露过。

“那么大的城市,能够在没有一天停电、停水的情况下,安全运行到新政权下的非常少,这就是当时地下党员的功绩。”在白色恐怖极为严重的上海,中共中央上海局卓有成效地领导了轰轰烈烈的争取和平民主,反对内战、独裁的爱国民主运动,形成了配合人民解放军正面战场的第二条战线。

在中共中央的直接领导下,上海局的领导和各级组织、广大党员为争取中华民族的解放、为共产主义伟大事业作出重大的贡献,不少共产党员和党外志士为人民革命战争的胜利无私地献出了自己的生命,人民将永远怀念他们。

“多难”的活化石——李鸿章祠堂:华山路1626号

说起晚晴四大名臣之一的李鸿章,世人对他的评价可谓众说纷纭,见解不一。有人说他是劳苦功高的大功臣,也有人骂他是卖国贼;列国说他是大清帝国中唯一有能耐可以和世界列强一争长短之人,也有人说他“毕世惟知杀汉人”……我的主人就是这样一位饱受争议的历史人物。

我隐身在百年名校复旦中学内,穿过学校的操场便可以看见。我是一栋檐角飞翘的典型中式建筑,高耸的屋脊上雕塑着龙的图案,还有“万代公候”4个大字。门前是宽敞高大的廊檐,抬头望去,只见4大块金漆雕花拱板上,龙凤呈祥、刀马人物、喜鹊登梅、苍松雄鹰等画面栩栩如生,映衬得整个外廊金碧辉煌。建筑的 南北两面都是高大的花格木窗,通透明净。室内地面铺着苏州出产的“金砖”,高大的柱子把人们的眼光自然引向穹顶。

虽然我是清末遗存的珍贵建筑,但由于主人特殊的历史地位,又经过动荡年代的洗刷,我70%的结构都已经严重受损。整幢祠堂明显倾斜,屋内的屋脊脱节,木柱腐烂,摇摇欲坠。

2003年年底,政府有关部门着手对我进行修复。经过为期7个月的全面维修,2004年7月,隐身在百年名校复旦中学内的李鸿章祠堂修缮完毕。经历了百年沧桑,我终于得以重生。

“变身”的活化石——上钢十厂冷轧带钢车间旧址:淮海西路570号

上世纪七十年代,有一部于洋主演的电影《火红的年代》反映上海钢铁工人的生活。在我这里,也依稀能捕捉到钢铁工人生活和工作的痕迹。

我建于1956年,主体建筑长180米,宽18-35米,占地面积6280平方米。2014年,我被列入第八批上海市文物保护单位。

曾经的上钢十厂冷轧带钢厂炼钢车间,如今摇身一变,成为了室内公共艺术展示空间。

借鉴国际上利用废弃工业建筑在市政建设中改建为公共艺术中心的成功经验,上海城市雕塑艺术中心的选址立足于积极推动上海工业遗产的保护与再利用,选址于淮海西路570号原上钢十厂内废弃的冷轧带钢厂。

园区是上海最具规模的国际艺术文化创意产业示范区和集聚区,已逐步成为长宁颇具特色的新地标,延续了城市历史文脉的公共艺术殿堂。

“迁徙”的活化石——万国公墓旧址:虹桥路1290号

看到我的名字是不是有些眼熟?没错,我和“宋庆龄墓”所在的宋庆龄陵园,有着千丝万缕的联系。

在我这里,曾经“睡”下了近代许多历史人物——有曾任清政府四川总督、两广总督和邮传部尚书的岑春煊;有辛亥革命以来的社会名人和进步人士,如宋庆龄的父母宋耀如和倪桂珍、辛亥革命早期活动家黎仲实;还有曾任孙中山、张学良和蒋介石顾问的澳大利亚人端纳;甚至鲁迅逝世后,也睡在我这里。

作为闻名遐尔的上海一流公墓,1949年公墓由上海市人民政府卫生局接管时,万国公墓共有墓葬2600余座,占地约122.8亩。60年代,我遭遇了毁灭性的破坏,墓藏几乎全被砸毁,花木和建筑无一幸存。

后在周恩来总理的亲子过问下,1973年,市民政局收回包括宋氏墓地在内的30亩土地,将我修复并“搬家”到张虹路(今宋园路)新开东大门,建造外宾接待室、办公室等。1984年,我改名为宋庆龄陵园。

“首富”的活化石——沙逊别墅:虹桥路2409号

我的主人是上海曾经的首富、最早的外国冒险家维克多·沙逊,被称为著名的“房地产大王”。1932年,沙逊在西郊为自己造了一座典型的英国古典式乡村别墅作为消闲住处。

我是一座富有浓厚英国乡村别墅风貌的建筑。平面采用不规则布局,外形分割而整体相连。建筑面积很大,室内平台,进门为大厅。东部为两层,中部和西部为一层,屋顶很高,全部采用柚木装修。从楼上卧室到楼下会客厅,都有华丽的装饰。

建国后,沙逊在中国的业务渐渐结束,我便归寅丰毛纺厂所有,也曾作为上海纺织局工人疗养院。如今,我成为了龙柏饭店的一号楼,并于1989年列为市级文物保护单位。“哥哥”张国荣拍摄《红色恋人》的时候也在我这里取过景哦!

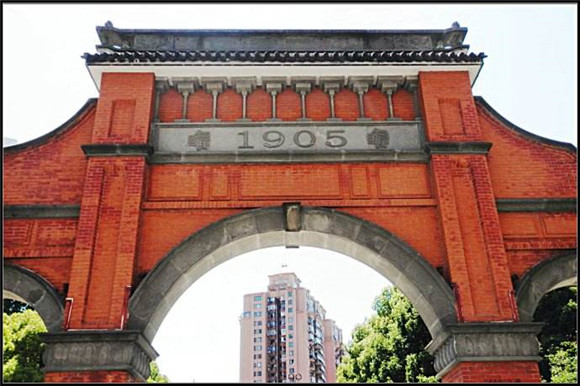

“自强”的活化石——复旦公学旧址:华山路1626号

“日月光华,旦复旦兮”。1905年,教育家马相伯与于右任创办了今天复旦大学的前身复旦公学。我的名字,寄托了当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。

一百多年来,复旦中学为国家培养了一批文化名人、名师,多位院士,输送了数以万计的国家栋梁之材。而我,从公学守护神到中学守护神,见证了一代代复旦学子自强不息的精神。

在马相伯主持复旦期间,革命先辈恽代英、萧楚女、杨之华等曾经常到复旦参加集会,李大钊、鲁迅曾到复旦作过讲演,抗战时期曹禹、老舍等也来校讲课。1919年“五四”运动发生后,在复旦公学大学部中文系主任邵力子和复旦大学校长李登辉的支持下,复旦学生成为上海“五四”运动的先行者和骨干力量。后来随着革命形势的发展,马克思主义影响在复旦日益扩大。“九·一八”事变以后和解放战争时期,复旦中学就先后正式建立了共青团和共产党的地下组 织,领导学生运动。至上海解放前夕,复旦中学党支部党员总数已达到50名,成为长宁地区党的一支重要力量。

1922年,复旦公学大学部(即复旦大学)迁址,中学部则留原址(李鸿章祠堂),称复旦大学附属中学。如今看到校史的第一章,依旧悬挂创建学校的先贤马相伯、严复、李登辉、于右任、邵力子等,记录着共同耕耘的岁月。

“医药”的活化石——青霉素实验所旧址:延安西路1146号

在原上海第三制药厂内,有一幢仿新古典主义式样的别墅——红色机平瓦四坡屋面,双坡老虎窗。水泥砂浆粉饰外墙,局部用橙色面砖装饰。方柱半圆拱门式的外廊间有着宝瓶栏杆——那就是我,由陈毅市长1950年亲批建造的青霉素实验所,新中国抗生素的诞生地。

批建后,经军代表史毓民和医药专家童村的研究,青霉素的实验获得成功,此后这一实验所成为培养抗生素人才的基地。1953年5月,我更名为上海第三制药厂,成为了我国自行设计的第一座抗生素生产专业工厂。

在《苏州日报》“中国抗生素事业奠基人张为申”一文中作者写道:“当年如果不是张为申及时找到了青霉素主要进口原料的廉价替代方法,我国的青霉素投产不知道要晚多少年,价格下降到普通百姓能承受的地步也不知要到什么时候。”

1953年7月28日,终于实现了中国第一个抗生素——青霉素的工业化生产,从而结束了中国长期依赖国外进口青霉素的局面。1993年上海第三制药厂改制更名迁往浦东,这里便留下了当年青霉素实验所的实验办公楼一幢(范园22号)。

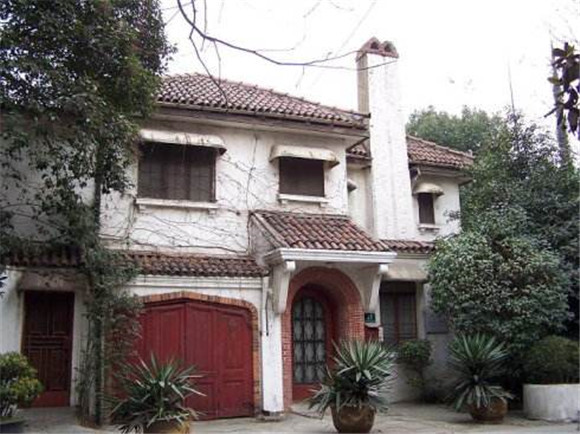

“建筑”的活化石——邬达克旧居:番禺路129号

如果没有我的主人邬达克,上海的近代建筑史将会重写。

国际饭店、大光明电影院、沐恩堂、武康大楼……这位著名建筑师在上世纪前半叶旅居上海的三十年间,共设计了六十多处建筑。现在,其中二十四栋都被列为了上海市优秀历史建筑,而我也正出自主人之手。

邬达克毕业于匈牙利皇家学院建筑系,曾是第一次世界大战的一名逃兵,阴差阳错下流亡到上海。赤手空拳的他却遇上了上海流金岁月的好时光,在这里一住便 是近30年。用现在的话来说,邬达克就是一位地地道道的早期外来务工者,在上海这块“英雄不问出处”的舞台上,打拼出了自己的出彩人生,成就了传奇上海 滩的一生。

邬达克在上海共有过四个家,而我是其中最大的一个。2015年4月,《邬达克的家——番禺路129号的前世今生》一书的发布会在我这里举办。该书记录了邬达克从一个流亡战俘成长为一位著名建筑师的经历,特别是围绕我的修缮和保护,串起了与之相关的一系列故事。

>>>相关新闻