上海活化石丨摇橹河上碧波荡 古迹倾诉金山事

编者按:

文化是城市发展的根和脉,是体现城市竞争力的核心资源。如何保护好历史文化遗产,讲好城市故事,留住城市记忆,是城市管理的重要课题。上海现有全国重点文物保护单位29处,市级文物保护单位238处,区级文物保护单位423处,文物保护点2745处,共计不可移动文物3435处。作为承载城市发展记忆的“活化石”,在记录上海进步与发展的同时,他们也在时刻更新着“自我介绍”......

金山枫泾

循着小巷的石板小径一路走来,听着小桥流水的潺潺水声,你会发现古镇气息扑面而来。

图片来源网络(下同)

没错,这就是我,一个典型的江南水乡集镇——枫泾。我是地处上海西南的古镇枫泾,在历史上,由于地处于吴越交汇处,所以素有吴越名镇之称。除此之外,在地 理位置上,由于与沪浙五区县(市)(金山、松江、青浦、嘉善、平湖)交界,因此我也是上海通往西南各省的最重要的“西南门户”。

早在2000多年前,已有百姓在我这儿繁衍生息。在1500年前,已成集市,故名为白牛市。从明代开始,我被分为南北两块,南属浙江省嘉兴府嘉善县,北属

江苏省松江府华亭县。直到1951年3月,经新中国华东军政委员会批准,南镇并入北镇,我才结束被分治的日子,历经波折才有了“枫泾”这个名字。看到这里是不是觉得我的人生阅历很丰富呢?

在这两千多年间,经历了风风雨雨,我积累了很多人生的阅历,许多文化也慢慢孕育出来。我是典型的江南水乡集镇,素有“三步两座桥,一望十条港”之称,镇区多小圩,形似荷叶,所以大家给我起了很多别称,譬如“清风泾”、“枫溪”,别号又名“芙蓉镇”。在我这儿桥梁有52座之多,其中现存最古老的桥名为元代致和桥,距今已有近700年历史,致和桥与明代的跻云桥、瑞虹桥古桥构成了700年桥之路,桥文化也就由此孕育而出。

画文化也是源远流长的,在历史上,古有元末明初专攻山水画家的张观、清代画家沈映晖,现有现代的有国画大师程十发、漫画界泰斗丁聪以及蜚声中外的金山农民画。从古至今都有文人墨客慕名而来凝神作画,绘出一幅幅经典名作。

食文化也是传统而独特的,每年都有许多食客慕名而来品尝美食。枫泾丁蹄、天香豆腐干、枫泾状元糕、金枫黄酒被誉为我这儿的“四宝”。来一口丁蹄,品一杯色泽澄亮的黄酒,慢慢欣赏这古镇水乡的风景,岂不美哉?

金山张堰

作为上海十大“中国历史文化名镇”之一,这个地方古称赤松里。早在春秋时期就已聚成村落,迄今已有千年历史。文化底蕴深厚、商贸交通发达,曾被誉为“浦南 首镇”。同时这也是近代史上产生过重要影响的全国性革命文学团体南社主要策源地,如今南社文化也已成为上海对外文化交流的一张重要名片……

说到这里,想必你已经猜出我是谁了吧。

下面由我来正式介绍一下自己,我叫张堰,出生于上海南部。说到我的名字,可是有深厚的历史渊源。“张”字的来历,传说二千年前的西汉开国功臣张良,功成身退,追随赤松子游,曾到此隐居。在我这里至今还存有“留溪路”的街名。“堰”字,则是指唐末五代(公元907年左右)所建华亭濒海之“堰海十八所”,其中之一便为张泾堰,因此镇袭堰名,我的名字张堰便是由此而来。

在千余年的历史长河中,我这儿曾是文人墨客吟咏集会的好去处,相传明代海瑞就曾在我这里读书。现在的我正是受益于这得天独厚的历史文化资源禀赋,已在特色小镇建设中水到渠成地找准自己的定位——文教小镇。这几年,相比于其他古镇的旅游开发,我这儿更注重对古建筑的保护,这几年单单在古建筑保护方面就以投入千万之巨。

譬如卢家祠堂变身“大镜堂”,南社的名声已经传播到海内外,将走马楼修旧如旧……这几年,我轻轻地拂拭掉身上历史的千年尘埃,保护修缮一系列古建筑,吸引了诸如著名海派画家朱鹏高、李寅初等近百名艺术家创作、雅集。

“沧海桑田秦汉开堰留溪客,南涯洞天唐宋筑楼引仙人。”这是朱鹏高为我写过的一副楹联。不急不躁、不争不抢,安安静静的做好自己,或许就是我天生的秉性吧。如果你有空,可以来我这儿坐坐,在阳光静好的日子里,品茗一杯,让心沉静下来,好好感受千年历史文化古韵,或许你会有别样的收获。

亭林古文化遗址

1965年,有这样一群人怀揣着一颗颗对保护古文物热忱的心,来到了松江亭林镇这片土地上。他们仔细清理水沟中的浮土,轻轻拭去被尘封的历史烟尘,细细探索着古文物的踪迹。在他们的努力下,沉睡千年的我渐渐苏醒。

我就是亭林古文化遗址,出生于良渚新石器时代晚期,现坐落于亭林镇华亭路51号亭林公园内。在1972年考古人员进行试掘,1973年、1975年、 1988年以及1990年,经过四次清理发掘,面积合计1196平方米,研究人员在我这里发现良渚文化墓葬23座,宋代墓葬2座,制造石器场地一处,出土文物近500件。

考古人员通过对墓葬中随葬器物的研究发现,各个墓葬之间随葬器物少者3件,多者30件,由此可见良渚文化时期,我这儿就已经出现了不同的社会阶层。同时,在墓地附近发现的制造石器场地中,有与墓内石料相似的大石6件,以及石斧、石凿、三角形带柄石刀等已打制成形但尚未磨光的石器半成品4件。经研究发现,这批石料采用凿孔开裂法开采,技术先进,对于研究良渚文化的石器制造技术,有重要价值。

如今,我已成为一个古文化遗址,人们通过我去研究良渚文化,了解历史脉络。如果哪日有幸和你相遇,希望能和你一起畅聊,分享我的前世今生。

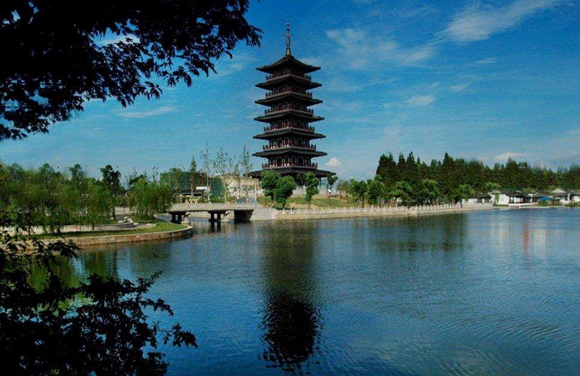

华严塔

明洪武十三年(1380年)德然和尚为建塔化缘求募,历时四年建成终于建成一塔。此塔为方形七层,砖木结构,承袭唐代风格,塔内有梯级,飞檐斗拱,檐牙高喙,通高32米。因塔顶藏有德然和尚刺血书写的华严经81卷,故名华严塔。

这就是有关我出生的小故事,然而我的人生并不是一帆风顺的。

在清乾隆四十年(1775年)、道光二十七年(1847年)我曾经历了两次重修。1961年的一天,雷声大作,我不幸被惊雷击中,造成塔心倾斜,生命岌岌可危。在此危难关头,政府紧急出资扶正塔心木,但终因我年代久远,各层腰檐、平座、围廓等木结构已朽损殆尽,似乎已无力回天。幸运的是,我并没有就此被人们淡忘,上海市文物管理委员会、上海市金山区人民政府发现了我这座浦南现存的唯一古塔,决心联合出资200万元,对我进行修缮保护。这项工程与1999年启动,同年12月,我终于涅槃重生。

我这一生,经历了风雨雷电的洗礼,经历了岁月流逝、朝代更迭。也正因为如此,历史文化沉重感才能在我身上体现出来。而今,在新修复的松隐禅寺建筑群之间,我巍巍矗立,与古刹一道向人们展示着这里曾有的辉煌。

松隐禅寺

元代至正12年(1352年),僧人唯庵禅师(又名德然和尚)回到家乡华亭赤松溪,结茅而居,闭关三年。邻里乡亲奇而敬之,纷纷对这位还乡的僧人感到好奇和敬畏,于是舍地捐款,集资为他建庙,于元代至正年间(1357年)竣工。

唯庵禅师俗姓张,七岁到杭州天龙寺出家,后到江苏雾霞山师从石屋禅师。石屋住处庵签游客松树,浓荫叠翠,郁郁葱葱。有一天,石屋禅师手指松树对唯庵说:“子犹是松,后当广荫于人”,又说“缘在吴淞”。于是手书二字“松隐”给唯庵。回乡后唯庵谨遵教诲,遂以“松隐”为庵名。

这便是我最早的出生记录。在建成后的23年里,我的规模日广,殿、堂、斋、寮逐渐具备。在明洪武13年(1380年),唯庵禅师又建华严塔,我的名声便渐渐在邻里乡亲间传开来。明洪武29年(1396年)唯庵禅师圆寂,明正统12年(1447年),住持道明扩建庵院,新建了天王殿、大雄宝殿和观音殿,在旁边又新建了钟鼓楼。后道明和尚请于朝廷,得敕赐改额为“松隐禅寺”,这个名字便被沿用到了现在。

先后历经百年,在几任住持的努力下,我这里香火渐旺,殿阁巍峨,廊庑萦绕,僧侣成群。转眼间到了文革时期,熊熊烈火将百年古寺一夕之间毁于一旦,我经历了人生中最黑暗的时期,但我心怀希望,期盼着光明的来临。

终于在1991年,经金山县人民政府批准修复并开放松隐寺为佛教活动场所,我重获新生,一座建筑面积为260平方米的大雄宝殿在我这里建起。时任全国佛教协会会长赵朴初先生也为我题写“松隐禅寺”额匾。自此,寺庙又香火不断,佛事频繁,梵语禅音缭绕,日以夜继寒暑无间。

人民公社旧址

1958年,全国上下掀起了轰轰烈烈的人民公社化运动。在此形式下,当时的枫围乡(今枫泾镇外围农村部分)也成立了人民公社,取名火箭人民公社,第二年3月改名为枫围人民公社。一直到1984年1月,根据上级精神,枫围人民公社才恢复为枫围乡人民政府。前后26年时间,这里一直是当时人民公社的办公地点。

我便是人民公社旧址,位于和平街85号公社大院,你若到来到我这里,将会看到迎面门楣上方是红底金黄的5个领袖体大字:‘为人民服务”。两边照墙上,分别用红字写着两条毛主席语录:“领导我们事业的核心力量是中国共产党”,“指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”。走近院子,那个时代的宣传氛围愈加浓烈地扑面而来,一句句当时典型常用的标语、一间间当时办公的房间、一件件当时使用的旧物件,你会感觉仿佛走进了这段历史。

在公社主任室里,你还能看到桌面上摆放着的磁石式电话机,《情况交流报告》、《会议记录》、《生产进度统计》、《人口统计》、《请示报告》等一排文件夹子整齐地挂在墙上,反映出当时公社办公室的各种职能。再走到公社大院的后边,还保留着当时响应“深挖洞、广积粮、不称霸”号召而开挖的防空洞。里边有指挥室、会议室、弹药库……战备的所需一应俱全。

这里的点点滴滴都记录着当时那段“轰轰烈烈”的历史,也警醒着我们,牢记过去,珍惜现在,共同去开创更美好的未来。

姚光故居

南社是中国近代史上爱国知识分子最集中、成员社会职业面最广、参加人数最多,以推翻专制政体、建立共和民主国家、并力倡弘扬中华优秀传统文化、吸取西方进步文化、促进社会革新为主要宗旨的民间组织。而我的主人,则是南社的第二任主任,姚光。

1918年,当柳亚子辞去南社主任一职后,我的主人继任。因此我也就成为了当时南社人士通讯联络及会晤交流的场所。而今,上海南社纪念馆在我这里设立,我也就成为了研究中国近现代人文史及进行爱国主义教育与开展先进文化交流的基地。

自2007年,上海南社纪念馆开馆以来,我便开始忙碌起来,接待了许多四方来客,有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社等民主党派人士,更有海峡两岸,港澳侨胞,台湾同胞前来瞻仰。他们在这里,不仅看到了历史的重现,也看到了先辈们为民族复兴所做的努力。

“金山从来文气盛,一代风云会斯土,莫道秀才反不成,南社遗烈耀千古。”这是台湾艺术家江明贤先生为我写下的行幅。我见证了南社人不朽的革命情怀,见证了他们一次次为革命献身的勇气。“一纸新闻十万兵”南社社员用他们手中的笔作为革命的武器,登上了中国舆论的舞台,掀起革命浪潮,也为中国近代新闻事业奠定了坚实基础。

>>>相关新闻